Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945

- Название:История самолётов 1919 – 1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945 краткое содержание

Данная книга является продолжением работы «История самолетов. Начальный период», изданной в 1995 г. Подробно освещены пути развития самолетов различных стран за время с момента окончания первой мировой войны до 1945 года. В исследовании использованы материалы библиотек и архивов России, США, Германии.

История самолётов 1919 – 1945 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Опыт создания бомбардировщиков Боинг В-9 показал, что военные самолеты смогут восстановить утерянное превосходство в скорости над пассажирскими только в том случае, если будут приняты серьезные меры по их улучшению. По примеру пассажирских самолетов с 1933 г. на бомбардировщиках кабину летчиков стали закрывать прозрачным фонарем. Сложнее обстояло дело с подвижными пулеметными установками. Иногда пытались разместить пулемет и стрелка полностью внутри фюзеляжа. Для того, чтобы ствол можно было поворачивать, в корпусе делались прорези. Однако этот метод не прижился, т. к. сильно уменьшились углы обстрела, затруднились поиск цели и прицеливание. Не получила распространение и идея выдвигающихся из фюзеляжа во время боя пулеметных башен, предложенная Г. Юнкерсом еше в начале 20-х годов. Обеспечивая обтекаемость в убранном положении, они портили аэродинамику самолета в бою, т. е. в момент, когда летные качества бомбардировщика особенно важны.

Наиболее простым и эффективным способом уменьшения аэродинамического сопротивления стрелкового вооружения тяжелых военных самолетов стало использование обтекателей. Вначале они имели вид экранов, затем стали применять поворотные башни, в которых стрелок и пулемет были закрыты прозрачным колпаком, я поток выступал только конец ствола. Поворачивая башню и перемещая ствол оружия в вертикальной щели-прорези, стрелок мог вести оборонительный огонь почти в любом направлении (рис. 3.11).

Возросшие требования к скорости заставили отказаться от наружной подвески бомб. Всю бомбовую нагрузку старались размещать внутри фюзеляжа. Для того, чтобы самолет мог взять много бомб, размеры бомбоотсека делали большими. Когда створки бомболюка открывались, фюзеляж оказывался как бы разрезанным снизу на большой длине. Чтобы сохранить прочность конструкции на изгиб и кручение, вырез под бомболюк приходилось усиливать мощными силовыми элементами.

Отмеченные меры по уменьшению аэродинамического сопротивления позволили улучшить скоростные качества бомбардировщиков. Первым самолетом с закрытыми отсеками летчиков и стрелка и внутренним размещением бомб стал двухмоторный Мартин В-10 (США) [18] На советских TБ-1 и TB-3, описанных в предыдущей главе, также предусматривалось расположение основной бомбовой нагрузки во внутреннем отсеке, однако кабины на этих самолетах были открытыми.

.

Этот бомбардировщик (рис. 3.12) появился в 1933 г. и при испытаниях показал скорость 317 км/ч на высоте 4 км [15, с. 154]. При этом по величине целевой нагрузки В-10 не уступал упомянутому в начале раздела бомбардировщику фирмы Боинг. В 1935 г. появился вариант В-10В с новыми двигателями Райт «Циклон» (2x775 л.с.), который развивал скорость до 343 км/ч [14, с. 143]. Таким образом, к середине 30-х годов скорость бомбардировщиков сравнялась со скоростью лучших пассажирских самолетов.

С 1934 г. Мартин В-10 начал поступать на вооружение. Всего было произведено более 300 самолетов этой марки.

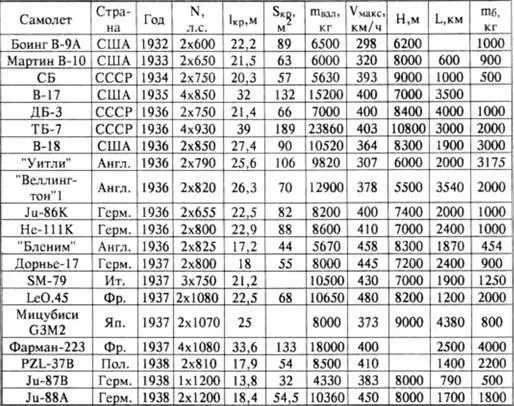

С середины 30-х годов бомбардировщики нового поколения стали строить во всех странах — крупных производителях авиационной техники. Как правило, это были двухмоторные машины с размахом крыла 20–25 м и максимальной скоростью полета 400–450 км/ч, некоторые из них создавались как модификации скоростных пассажирских самолетов, другие были изначально задуманы как военные.

Рис. 3.11. Хвостовая стрелковая башня бомбардировщика

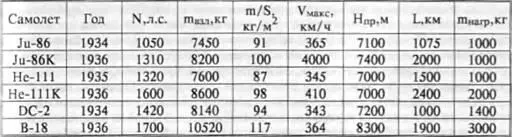

Создание бомбардировочных самолетов на основе пассажирских машин было наиболее оперативным способом перевооружения ВВС, особенно, если в стране уже был налажен выпуск скоростных транспортных самолетов. Наибольшее распространение этот подход получил в Германии, которая, готовясь к очередной войне за мировое господство, принимала срочные меры по созданию мощного военно-воздушного флота. Первым в бомбардировщик переделали трехмоторный G-52/Зт, но из-за аэродинамического несовершенства прототипа, усилившегося после установки на самолете вооружения, его скорость составляла всего 270 км/ч. Вскоре на вооружении появились более перспективные образцы. В 1936 г. 10-местный Юнкере Ju-86 был переделан в бомбардировщик Ju-86K, появившийся тогда же в ВВС Хейнкель Не-111К являлся военным вариантом пассажирского Не-111. Та же участь постигла Do-17, созданный в 1934 г. по заказу «Люфтганзы», но оказавшийся непригодным для коммерческих целей из-за очень узкого фюзеляжа (в Англии этот самолет даже получил прозвище «летающий карандаш»). Модификация не представляла особых сложностей, ведь, как уже отмечалось, скоростные пассажирские самолеты в Германии создавались «с прицелом» на их скорое военное применение. Указанные бомбардировщики использовали в войне в Испании, а более скоростной и поднимавший больше бомб Не-111 (рис. 3.13) широко применялся во второй мировой войне. К 1939 г. для Люфтваффе было построено окаю 800 таких самолетов [8, с. 122]. Do-17 (рис. 3.14) также участвовал в боевых действиях на начальном этапе мировой войны. Из-за меньшей, чем у Не-111 грузоподъемности он часто использовался не как бомбардировщик, а в качестве фоторазведчика.

В США примером бомбардировщика, созданного на основе пассажирской машины, является Дуглас В-18 (1935 г.). От прототипа — 14-местного DC-2 — заимствовали крыло, двигатели, хвостовое оперение. Фюзеляж был изготовлен заново, с учетом специфики бомбардировочной машины. Американские заводы выпустили 180 В-18 [14, с. 154; 15, с. 308].

Рис. 3.12. Бомбардировщики Мартин В 10

Рис. 3.13. Бомбардировщик Хейнкель Не-111

Подобный опыт имел место и в нашей стране. В 1935 г. на основе первого советского скоростного пассажирского моноплана ХАИ-1 построили легкий бомбардировщик и фоторазведчик ХАИ-ВВ, заменив пассажирский салон на бомбоотсек на 200 кг бомб и установив пулемет. Самолет строился небольшой серией [7, с. 190–191]. Однако в целом эта практика в СССР не привилась из-за отсутствия собственных скоростных пассажирских самолетов большой грузоподъемности.

Рис. 3.14. Бомбардировщик Дорнье Dо-17

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: