Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945

- Название:История самолётов 1919 – 1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Соболев - История самолётов 1919 – 1945 краткое содержание

Данная книга является продолжением работы «История самолетов. Начальный период», изданной в 1995 г. Подробно освещены пути развития самолетов различных стран за время с момента окончания первой мировой войны до 1945 года. В исследовании использованы материалы библиотек и архивов России, США, Германии.

История самолётов 1919 – 1945 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

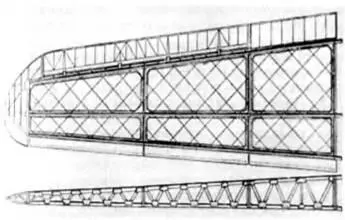

Нис.3.66. Геодезическая конструкция крыла (Виккерс «Уэллсли»)

С появлением скоростной авиации конструкторы столкнулись с новым опасным явлением. Во время полета внезапно возникала сильная вибрация, часто приводят-. к разрушению машины в воздухе. Это явление получило название флаттер (от англ — flutter — трепыхать, вибрировать).

Точности ради надо сказать, что первый известный случай флаттера произошел еще в 1916 г. на английском бомбардировщике HP 0/400 [61, с. 2]. Известны также случаи флаттера крыла и элеронов во время начетов в 20-е годы специальна гоночных самолетов [27, с. 5, 8]. Но эти события имели единичный характер и н. привлекли большого внимания.

Ситуация резко изменилась, когда скорость серийных самолетов превысил 400 км/ч, а вместо жесткой бипланной коробки начали применять свободнонесущее крыло небольшой относительной толщины. Случаи флаттера стали носить систематический характер, причем если раньше обычно вибрации возникали только на отдельных элементах конструкции — элеронах, хвостовом оперении, то в 30-е голь стал характерным значительно более опасный флаттер крыла самолета.

В СССР с флаттером столкнулись в середине 30-х годов. Вот как описывает заявление, случившееся во время испытаний на максимальную скорость бомбардиров шика СБ, летчик-испытатель П. М. Стефановский:

«Километраж выполнялся над аэродромом, как и положено, на высоте сто — двести метров. Самолет носился то в одну, то в другую сторону. С каждым выходом на новую прямую скорость становилась все больше. Вот Миндер [К. П. Миндер — летчик-испытатель НИИ ВВС] выровнял машину, дат моторам полный газ и стал разгонять СБ до максимальной скорости. Все, кто находились на аэродроме, отложили свои занятия, с восхищением смотрели на стремительно несущуюся стальную птицу. Вдруг самолет потерял свои четкие очертания, как бы смазался. Разом оборвался натужно раскатистый рев двигателей. СБ круто перешел в набор высоты.

Все недоумевали, с чего это Костя циркачить начал. А он издалека уже заходил на посадку. Наконец сел. Машина была неузнаваемой. Вместо изящного красавца с зеркально-гладкой поверхностью крыльев и фюзеляжа перед нами стоял урод, разрисованный вдоль и поперек большими трещинами. Летчик-испытатель выбрался из кабины и коротко бросил — „Флаттер“» [62, с. 76–77].

Примерно в то же время из-за возникших в полете вибраций разбился скоростной пассажирский самолет ЗиГ-1, погибли люди.

Игнорировать дальше проблему стало невозможно. Изучение флаттера велось в двух направлениях:

1) исследование теории явления на основе дифференциальных уравнений колеблющегося крыла и математическое определение критической скорости, при которой возникают самовозбуждаюшиеся колебания;

2) изучение физической стороны флаттера, его энергетического баланса и мер, с помощью которых можно предотвратить опасность его возникновения. Наиболее активно исследования флаттера проводились в Германии (Бирнбаум, Бленк, Раушер и др.), Англии (Фрайзер, Дункан, Локспсйсер) и СССР (Гроссман, Келдыш и др.).

Ученые установили, что одной из причин возникновения самовозбуждающихся колебаний является недостаточная жесткость крыла, оперения и фюзеляжа. Выяснилось, что момент возникновения флаттера можно отодвинуть за пределы максимальной скорости самолета, повысив жесткость конструкции и обеспечив переднее (по отношению к центру жесткости) расположение центров тяжести сечений крыла, оперения и аэродинамических рулей за счет установки специальных грузов. Кроме того, были разработаны методы расчета критической скорости флаттера. Правильность этих рекомендаций проверили на моделях в аэродинамических трубах и в полетах [63, с. 77–98; 64]. С конца 30-х годов проверка на флаттер стала обязательным элементом при создании самолетов.

Предложенные меры во много раз уменьшили опасность возникновения флаттера. Еще один барьер на пути развития авиации был преодолен. Но об окончательном решении проблемы говорить было еще рано. Как и в случае со штопором, вероятность появления флаттера сильно зависит от компоновки летательного аппарата, а в самолетостроении она, как известно, постоянно меняется.

Увеличение нагрузки на крыло и рост высоты полета вызвали определенные сложности в обеспечении устойчивости и управляемости самолетов. Как известно, запас продольной статической устойчивости по перегрузке уменьшается по мере возрастания m/S и разряженности воздуха [62, с. 424–425]. Кроме того, замедляется затухание динамических колебаний, т. е. снижается динамическая устойчивость самолета. К этому можно еще добавить тенденцию к концевому срыву на крыле на большой высоте, т. к. по мере уменьшения плотности воздуха приходится увеличивать угол атаки. В результате самолет становится более «строгим» в управлении, требует от летчика повышенного внимания и мастерства.

Преодолению указанных сложностей способствовали математические и экспериментальные исследования устойчивости и управляемости летательных аппаратов [65, с. 200–220]. Научные рекомендации позволили более обоснованно делать выбор центровки самолета и определение площади аэродинамических рулей (в 20-е годы конструкторы подходили к решению этих вопросов эмпирически или, в лучшем случае, на основе статистических сведений). На некоторых самолетах для уменьшения опасности концевого срыва наряду с элеронами на концах крыла стали устанавливать интерцепторы.

Таким образом, в 30-е годы развитие конструкции самолетов происходило в тесном взаимодействии с наукой. Без помощи со стороны ученых достигнутый к концу этого десятилетия технический прогресс был бы невозможен.

Подводя общие итоги развития самолетов в предвоенные годы, следует отмстить следующее:

1. Благодаря совместным усилиям конструкторов и ученых продолжалось совершенствование летно-технических характеристик летательных аппаратов, причем по целому ряду параметров темп их развития был намного выше, чем в 20-е годы. Этому способствовала техническая революция в самолетостроении на рубеже 20-х — 30-х годов, основные направления которой были описаны в предыдущей главе.

2. Главными движущими силами развития авиации являлись: в начале 30-х годов — конкурентная борьба авиакомпаний за господство на воздушных линиях; во второй половине этого десятилетия — резкое обострение политической ситуации из-за реваншистских планов А. Гитлера и Б. Муссолини в Европе и японских милитаристов на Дальнем Востоке и связанная с надвигающейся войной гонка вооружений. За период с 1933 г. по 1938 г. суммы, выделяемые на развитие военной авиации в мире возросли в 8 раз, а на нужды гражданской авиации — только вдвое (рис. 3.67) [66].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: