Семен Федосеев - Оружие современной пехоты. Часть 1

- Название:Оружие современной пехоты. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Федосеев - Оружие современной пехоты. Часть 1 краткое содержание

В книге в популярной форме рассказано о современной системе вооружения пехоты, об истории и путях ее дальнейшего развития, а также об основах устройства оружия. Для более подробного рассмотрения автором отобраны самые распространенные образцы. Издание подготовлено для всех интересующихся историей военной техники и современным боевым оружием.

Прим. OCR: Для популярного справочника очень доступно и одновременно подробно рассмотрены варианты оружейной автоматики, типы затворов и т.п. Достаточно, что бы не считать внешнее сходство оружия доказательство его копирования. Качество фотоматериалов к сожалению очень низкое – лучше скана в сети не нашлось.

Оружие современной пехоты. Часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наиболее существенные повреждения возникают при формировании сверхзвукового потока в тканях при передаче энергии. Остроконечные пули образуют такой поток при скорости взаимодействия с мишенью около 1300 м/с, пули с закругленной головной частью – при 800 м/с.

Мягкие безоболочечные пули обладают высокой пластичностью и при контакте с мягкими биологическими тканями тратят часть энергии на собственную деформацию, тем самым увеличивают время воздействия и мощность удара. Это обстоятельство послужило одной из причин того, что Гаагская декларация (1899 г.) запретила использование для поражения человека пуль, сплющивающихся в теле.

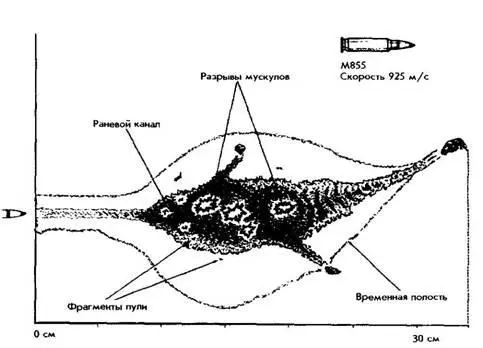

Раневой канал, образуемый обыкновенной пулей патрона М855 (5,56x45)

Смещение центра тяжести пули к хвостовой части значительно снижает устойчивость ее движения в воздушной среде уже на начальном участке траектории и по ходу раневого канала. В сходных условиях контакт остроконечной пули с поверхностью повреждаемой части тела приводит к возникновению сверхзвукового ударного потока в тканях при угле встречи 90 градусов на скорости около 1300 м/с, а при угле 45 градусов – около 600 м/с. При этом нередки разрушения пули и ее внутренние рикошеты. Следует заметить, что пули нормального калибра теряют устойчивость только на расстоянии 1800-2000 м. Высокоскоростные пули в имитаторах биологических тканей существенно теряют устойчивость, разворачиваясь продольной осью на 90 градусов и более по отношению к направлению баллистической траектории. При этом возникают временные полости, размеры которых в десятки раз превышают калибр ранящего снаряда. Энергия малокалиберных и высокоскоростных пуль, как правило, ниже энергии -пуль калибра 7,62 мм на всех дистанциях выстрела. Однако объем переданной энергии выше. Малокалиберная пуля обладает большим поражающим действием, так как способна отдавать поражаемому объекту большую долю кинетической энергии по сравнению с пулей среднего калибра. Однако меньшая устойчивость снижает и пробивное действие пули.

В армиях и полиции многих стран мира широко используются средства индивидуальной бронезащиты (СИБЗ) от пуль и осколков – прежде всего в виде бронежилетов разных классов и размеров. При определенных условиях они оказываются не способными удержать пулю, которая проникает сквозь преграду и поражает человека. При этом пуля теряет значительную часть энергии, полностью изменяются ее баллистические характеристики. Иногда она разрушается, вызывая повреждения, в образовании которых участвует не только сама пуля и ее элементы, но и фрагменты поврежденной защиты.

При поражении человека в СИБЗ могут наблюдаться кровоизлияния в ткань и под оболочки полых органов в проекции входных ран на коже. В ряде случаев могут образоваться проникающие ранения. Сквозные ранения, как правило, не возникают. При полном или частичном сохранении целости мягкого жилета в месте удара его ткань конусообразно выпячивается, образуя ушибленную рану с широким кольцевидным осаднением.

Кратковременная передача большой кинетической энергии приводит к появлению в зоне удара временной пульсирующей полости, способной вызвать не только местные изменения в виде разрывов кожи, но и переломы костей и разрывы внутренних органов. В этом случае тяжесть повреждения уже мало зависит от конструкции пули, главное влияние оказывает ее кинетическая энергия. Поэтому армейские малокалиберные высокоскоростные пули наносят большие повреждения, чем пистолетные экспансивные.

При полном или частичном сохранении целости твердого жилета (с металлическими или керамическими вставками) воздействие на тело происходит на большей площади. Энергия удара распределяется далеко за пределы пулевого контакта, а повреждения ограничиваются внутрикожными и подкожными кровоизлияниями. Однако при попадании в бронеплитки может произойти рикошетирование пули и ее разрушение.- Поэтому иногда возникают поверхностные пулевые или осколочные повреждения незащищенных частей тела. Также опасно использование в качестве защитного средства нагрудника для размещения пластиковых магазинов. Как показал боевой опыт, при попадании в магазины пули с высокой энергией вторичные пластмассовые осколки проникают в тело, а обнаружить их средствами рентгеноскопии невозможно. Это приводит к тяжелым послераневым заболеваниям.

К перспективным направлениям относят стреловидные пули с отделяемым поддоном, многопульные патроны. Так, из четырех опытных винтовок, допущенных в 1989 г. в США к испытаниям по проекту ACR («перспективная боевая винтовка», хотя конкурс закончился практически ничем), две использовали патрон со стреловидным элементом, одна – двухпульный патрон. Стреловидные элементы, хорошо сохраняющие скорость полета, позволяют достичь высокой настильности траектории, малого времени полета при снижении импульса отдачи, могут иметь в момент встречи с телом на дистанции действительной стрельбы (300-400 м) скорость порядка 700-750 м/с. Взаимодействие с тканями на такой скорости приводит к разрушению водонасьпценных внутренних органов, лежащих вблизи раневого канала, то есть при минимальном диаметре раневого канала возможны тяжелейшие и смертельные повреждения. Неудачи со стреловидными подкалиберными пулями объясняют сложностью обеспечения правильного ведения «стрелы» поддоном по каналу ствола и симметричного отделения поддона в воздухе. Использование шероховатой поверхности или накатки на стреле, пологой нарезки канала ствола или разделяющего конуса поддона позволяет решить проблему устойчивого полета стреловидного элемента.

Дробовый патрон, снаряженный в пластиковую гильзу с металлическим поддоном: I – пластмассовый корпус гильзы, 2 – навеска дроби, 3 – полиэтиленовый пыж-контейнер, 4 – пороховой заряд, 5 – капсюль, 6 – донце гильзы, 7 – металлический поддон

В современных условиях большая часть ранений наносится с расстояния до 200 метров. В этом случае многопульный патрон или высокотемпное оружие могут дать попадание трех пуль в тело человека в нескольких миллиметрах друг от друга с интервалом в десятки миллисекунд.

Ткани еще будут пульсировать в результате действия временной полости, созданной первой пулей, когда произойдет попадание второй, а затем третьей. Возникающий при этом эффект до сих пор не ясен, да и само такое попадание будет скорее исключением – высокотемпное оружие призвано повысить вероятность попадания хотя бы одной пули, и учитывать стоит именное ее поражающее действие.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: