Эрнст Вайцзеккер - Фактор четыре. Затрат — половина, отдача — двойная

- Название:Фактор четыре. Затрат — половина, отдача — двойная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Academia

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-874444-098-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрнст Вайцзеккер - Фактор четыре. Затрат — половина, отдача — двойная краткое содержание

Как примирить между собой высокое качество жизни и бережное отношение к природным ресурсам? Поиску ответа на этот вопрос посвящен очередной доклад Римскому клубу (1995), авторы которого — всемирно известные специалисты в области охраны окружающей среды. Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой переработанный вариант упомянутого доклада. Основное содержание книги посвящено обоснованию концепции «производительности ресурсов», под которой авторы понимают возможность жить в два раза лучше и в то же время тратить в два раза меньше. Отсюда — и название книги.

Книга адресована широкому кругу читателей.

Фактор четыре. Затрат — половина, отдача — двойная - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В этой книге, однако, мы сосредоточим внимание на примерах с прямым потенциалом увеличения энергоэффективности в четыре с лишним раза. Начнем с примера, имеющего колоссальное значение для мирового энергетического баланса.

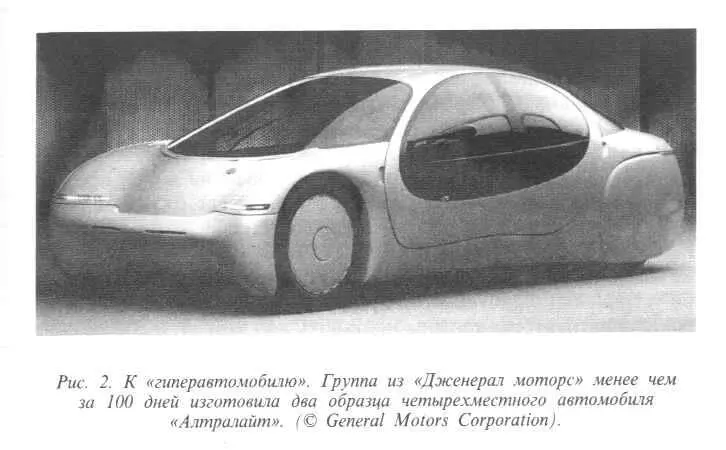

1.1. Гиперавтомобили: по США на одном топливном баке 7 7 Работа, кратко изложенная в этом параграфе, описана в многочисленных статьях, от популярных до специальных технических, которые можно получить из Центра гиперавтомобилей при Институте Рокки Маунтин. Текущий список этих и других публикаций РМИ, а также полный текст некоторых из них можно найти на WWW-сервере этого института, http://www.rmi.org; конкретные запросы можно направлять по электронной почте: hypercar@rmi.org.

С 1973 по 1986 год средняя новая выпускаемая в США легковая автомашина стала в два раза экономичнее — с 17,8 до 8,7 литра бензина на 100 км. Около 4 % экономии было получено благодаря изготовлению легковых автомобилей с уменьшенным размером салона, 96 %— благодаря облегчению и улучшению конструкции; путем простого вырезания явно излишнего веса было сбережено 36 %. С тех пор, однако, топливная экономичность возросла всего лишь примерно на 10 %. В середине 1991 г. производители автомобилей заявляли, что к концу этого века без чрезмерных затрат или ухудшения технических характеристик реальными будут еще какие-нибудь 5— 10 %.

Можем ли мы добиться лучших результатов?

Скромность этого заявления кажется странной по двум причинам. Во-первых, многие усовершенствования в производимых в массовых количествах и хорошо продающихся легковых автомобилях применяются далеко не всегда. Установлено, что полное внедрение всего лишь 17 таких усовершенствований помогло бы сэкономить еще 35 % топлива, потребляемого, скажем, средним новым автомобилем выпуска 1987 г., без какого-либо изменения его размера, ходовых качеств или приемистости. Среди них назывались такие известные решения, как привод передних колес, четыре клапана на цилиндр, верхнее расположение распредвала и пятискоростная коробка передач. В данный список не вошли даже некоторые очевидные улучшения, например, отведение назад тормозных суппортов (как в тормозах мотоциклов) для того, чтобы колодки не прижимались к диску и не останавливали машину, когда водитель пытается заставить ее двигаться. Это улучшение до 5,36 л на 100 км обошлось бы только в 14 центов на сэкономленный литр — менее половины самой низкой сегодня цены на бензин в Америке, где он дешевле, чем вода в бутылках.

Пока производители автомашин сомневались в этих данных, «Хонда» подтвердила их выпуском в 1992 г. модели «Субкомпакт VX», давшей еще большую экономию — 56 %, т. е. 4,62 л на 1-00 км, и с еще меньшими затратами (наибольшая экономия уже составляла 18 центов на литр). Этот автомобиль был на 16 % экономичнее, чем прогнозируемый (уже после его создания!) Национальным исследовательским советом США малогабаритный автомобиль 2006 г.

Если такое отставание прогноза от реальных событий воспринималось как временное предубеждение, то второй довод в пользу того, чтобы считать, что мы можем сделать лучше, был просто очевиден. Все, что существует, возможно. В середине 80-х годов производители автомобилей создали десятку новых моделей, которые сочетали в себе довольно традиционные слагаемые и давали двойную или тройную экономию топлива. Эти легковые автомобили, рассчитанные на четыре-пять пассажирских мест, расходовали 1,7–3,5 л на 100 км при улучшенных параметрах безопасности, выбросов и ходовых качеств. Массовое производство по крайней мере двух моделей — «Вольво» и «Пежо» — стоило бы столько же, сколько производство сегодняшних автомобилей. Однако в США игнорировали это обстоятельство, считая, что упомянутые модели не отвечают американским стандартам, поскольку разрабатывались в Европе или Японии.

К середине 1991 г. в Институте Рокки Маунтин (ИРМ) сформировалась гораздо более радикальная концепция. Почему бы не перепроектировать автомобиль? Почему бы не пересмотреть его заново, начиная с колес, чтобы коренным образом упростить его? Эйнштейн говорил, что «все нужно делать максимально просто, но не упрощать». Автомобили же постепенно стали невероятно вычурными, с нагромождением одного «наворота» на другой, в попытках решения проблем, устранить которые можно в первую очередь благодаря улучшению конструкции.

Назад к основам

Новое изучение автомобиля как физической системы привело к поразительному выводу: инженеры в Детройте, Вольфсбурге, Каули и Осаке стали настолько узкими специалистами, что знали почти всё почти ни о чем; вряд ли кто-нибудь из них смог бы самостоятельно сконструировать автомобиль целиком. Терялась имеющая принципиальное значение взаимосвязь между элементами конструкции. Проектировщики слишком много думали о мелких деталях и слишком мало об автомобиле как о системе. Промышленность за скрупулезным вниманием к детали потеряла из виду технику создания цельной системы — технику, которая чрезвычайно проста и именно поэтому очень трудна.

На деле автомобильная промышленность в течение десятилетий целенаправленных усилий конструировала автомобиль, если так можно выразиться, задом наперед. Примерно 80–85 % энергии топлива теряется до того, как она доходит до колес, и в конечном итоге только около 1 % энергии используется для движения. Почему? Да потому, что машина делалась из тяжелой стали, и чтобы разогнать такую махину, требовался настолько большой двигатель, что основную часть времени он работал почти вхолостую. Использовалась такая крохотная часть его мощности, что коэффициент полезного действия двигателя уменьшался вдвое. Производители стали привносить дополнительные усложнения, чтобы выжать чуть больший к.п.д. из двигателя и трансмиссии (карданная передача). Были достигнуты и продолжают достигаться впечатляющие успехи, но экономия мала, а затрачиваемые усилия огромны.

Но посмотрим на машину с другой стороны. Что происходит с 15–20 % энергии топлива, которой действительно удается «добраться» до колес? При езде по ровной дороге в городских условиях примерно треть идет на нагревание воздуха, сопротивление которого преодолевает машина (эта величина возрастает до 60–70 % на скоростных автомагистралях), треть нагревает шины и дорогу и треть — тормоза. Каждая единица энергии, сэкономленная за счет преодоления этих фатальных недостатков, в свою очередь, сэкономила бы примерно от пяти до семи единиц энергии топлива, которое не нужно было бы подавать в двигатель для того, чтобы она добралась до колес! Таким образом, вместо того, чтобы сосредоточивать усилия на устранении одной десятой процента потерь в карданной передаче, конструкторы должны поставить во главу угла сбережение энергии путем создания принципиально более экономичного автомобиля.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: