Кеннет Максей - Танк против танка

- Название:Танк против танка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кеннет Максей - Танк против танка краткое содержание

Книга «Танк против танка. Иллюстрированная история важнейших танковых сражений XX в.» – волнующее и глубокое исследование, в котором наглядно прослеживаются этапы эволюции танковых войск в XX веке. Это великолепное издание снабжено многочисленными фотографиями, схемами, диаграммами и специально для него выполненными панорамными иллюстрациями, на которых отражены ключевые моменты описываемых сражений. Написанная майором Кеннетом Максеем, бывшим офицером Королевского танкового полка, участвовавшего в боевых действиях в Европе, начиная с 1944 г., книга не разочарует как подготовленного читателя, так и того, кто лишь начинает свое знакомство с историей военного дела.

Прим. OCR: Книга интересна в большей степени представлением о британском взгляде на тему. Знания автора не всегда адекватны. Например его утверждение о использовании подвески Кристи на послевоенных Т-54 и Т-62, лобовой броне Т-54/55 в 75 мм (такая броня устанавливалась на китайских облегченных копиях), намеренном снижении количества танков в немецких танковых дивизиях на восточном фронте до 40 ед. и увеличении до 110 ед. на западном или описании танкового боя "будущего", простительное литератору но не профессиональному военному.

Танк против танка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нормальные оперативные условия в 1944 г. означали, что – применительно к столкновениям танков с танками – находившимся в хроническом меньшинстве панцерваффе приходилось иметь дело с противником, технические возможности которого постоянно улучшались, поскольку советские, американские и британские конструкторы и танкостроители преодолели наконец длившееся с начала войны «лихолетье», в которое противники Германии слишком часто оказывались в невыигрышном положении по отношению к ней.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПОЕДИНКИ ЧУДОВИЩ

ПОМИМО ПОСТОЯННОГО РОСТА КАЛИБРА И ДЛИНЫ ствола, отмечавшихся с начала 1941 г. и направленных на достижение максимально высокой начальной скорости полета снаряда, необходимой для обеспечения как можно более высокой бронепробиваемости, конструкторы предпринимали также и попытки поднять скорость, не меняя характеристик самого ствола. Как говорилось ранее, немцы экспериментировали с сужающимися стволами, которые позволяли специальному выстрелу достигнуть наивысшей возможной скорости, однако им пришлось вскоре отказаться от этой идеи ввиду нехватки вольфрама. Британцы изобрели специальный дульный адаптер для 40-мм пушки, который, однако, широкого применения на практике не нашел, поскольку не позволял использовать орудие как оружие двойного назначения (т.е. стрелять также и осколочными гранатами), к тому же к 1943 г. появились и куда более перспективные и многообещающие находки.

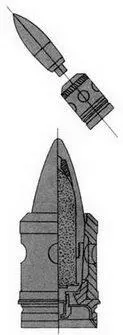

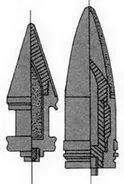

Подкалиберный снаряд с отделяющимся поддоном (APDS)

Подкалиберный снаряд с сердечником (APCR)

Оба эти изделия представляли собой британскую (в первом случае) и немецкую (во втором) попытку поднять начальную скорость полета снаряда за счет применения более легкого выстрела в пушечном стволе того же диаметра. Таблица показывает то, каких результатов позволяло добиться то или иное нововведение.

Прием состоял в принципе, по которому выстрел меньшего калибра из плотного и тяжелого материала помещался в более легкий кожух, служивший сердечнику своего рода транспортером при прохождении по стволу обычной пушки: увеличение скорости достигалось за счет того, что калиберный, или «полный», снаряд имел большую площадь основания для воздействия метательного заряда. чем его бронебойные собратья привычной конструкции. Новый снаряд отличался к тому же и меньшей массой. У немецкого изделия этого типа, известного как подкалиберный с наряд с сердечником (в английской системе обозначений Armour Purring Composite Rigid, или коротко APCR. – прим. пер.), как сам сердечник, гак и оболочка-транспортер путешествовали к цели вместе. Однако так они преодолевали большое сопротивление воздуха, вследствие чего отличались заметным снижением меткости огня на дистанции свыше 600 м. Более изощренное британское изделие – подкалиберный снаряд с отделяющимся поддоном (Armour Purring Discarding .WwZ/APDS. – Прим. пер.) – представляло собой выстрел меньшего калибра, помещенный в алюминиевый «башмак», или поддон, который самопроизвольно удалялся после прохождения снаряда по каналу ствола пушки. Рост начальной скорости полета снаряда имел важнейшее значение, как показывает то приведенная ниже таблица сравнения характеристик бронепробиваемости британской 76-мм и немецкой 88-мм пушек при условии встречи снаряда с листом гомогенной брони при угле 30° от нормального.

Данные наглядно показывают не только эффективность APDS, но и важность роли британской 76-мм пушки, известной как 17-фунтовка. Она являлась единственной пушкой в стане союзников, способной пробить броню последних немецких танков с нормальной в условиях поля боя дистанции. то есть с расстояния до 1000 метров. Отсюда и приоритет, который отдавали британские военные вопросу вооружения как можно большего процента танков именно этой пушкой в преддверии вторжения в Западную Европу в 1911 г.. а также и опасения в отношении того, как бы что-нибудь не помешало им установить орудие в башне «Шермана», поскольку осенью 1943 г. американцы положили на полку проект Т20 – танка, который готовили в преемники «Шерману», но вооружали 76-мм пушкой, уступавшей по характеристикам британской одного с ней калибра. Американская 76-миллиметровка, устанавливавшаяся на последние модификации «Шермана», по характеристикам бронепробиваемости уступала даже британской 57-мм пушке, стрелявшей APDS, в то время как раз нашедшей применение на «Кромвеле» – последнем (но уже устаревшем) британском крейсерском танке. К счастью для британцев – и косвенно также для американцев. – небольшая группа убежденных в собственной правоте британских офицеров сумела ближе к концу 1943 г. продемонстрировать разумность установки 17-фунтовки на «Шерман». Им очень своевременно удалось «продавить» конверсию М4, получившую позднее название «Шерман Файрфлай» (букв. «Светлячок». – Прим. пер.), которая летом 1941 г. в Нормандии помогла союзникам выправить баланс сил в противоборстве с «Тиграми», «Пантерами» и чрезвычайно мощными 46-тонными САУ «Ягдпантера» с 88-мм пушкой длиной в 71 калибр. Отказавшись от дальнейших разработок Т20 и сделав вместо этого выбор в пользу гигантского валового выпуска устаревавших «Шерманов», незначительно компенсируя недочеты за счет улучшения их брони и вооружения в модификации Easy Eight (букв. «Легкая восьмерка», жаргонное название для М4АЗЕ8; см. стр. 136. – Прим. пер.), американцы сознательно склонились к политике количество против качества, предпочитая терять больше солдатских жизней и не заботясь о падении боевого духа союзнических экипажей перед лицом превосходства вражеских танков.

ЦЕЛЫЙ РЯД МАШИН СПЕЦИАЛЬНОГО назначения нашел применение в ходе амфибийных операций и штурмов хорошо подготовленной обороны противника. Вверху: «Шерман» в роли противоминного танка (под названием «Крэб») с цепной «молотилкой». Вверху справа: Гусеничный бронетранспортер «Баффало» передвигался в воде за счет специальных «лапок» на траках.

Дальний справа: «Черчилль-IV», превращенный в бронированную машину Королевских инженерно-саперных войск и вооруженный для штурмовых операций. Машина применялась как укладчик фашин или как мостовой танк при наведении переправ, а также и для многих других надобностей.

На протяжении зимы 1944 г. советские армии продолжали наступление, начатое осенью прошлого года, отбросив немцев от Ленинграда на севере и почти завершив освобождение Украины на юге. Последовали удары и контрудары, в ходе которых оказавшиеся в нескольких местах окруженными крупные немецкие группировки прокладывали себе путь в западном направлении, порой порождая такие явления, как «подвижные котлы». К началу периода распутицы немецкие танковые дивизии оказались сильно потрепанными, причем уже без надежды на полное восстановление сил во время оперативной паузы, поскольку, несмотря на рост показателей выпуска валовой продукции немецкими заводами, в сложившейся обстановке командование видело для себя жизненно важным держать крупные подвижные силы в Западной Европе для противодействия ожидаемого со дня надень вторжения союзников на континент.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: