Виктор Алексеев - Материаловедение: конспект лекций

- Название:Материаловедение: конспект лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭКСМО

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-26919-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Алексеев - Материаловедение: конспект лекций краткое содержание

Данный конспект лекций предназначен для студентов высших и средних специальных учебных заведений. В него входят сведения о древесине и древесных материалах, описываются их основные свойства. Дается характеристика металлов и сплавов, рассматриваются способы их применения. Приводятся основные сведения о лакокрасочных, смазочных, облицовочных материалах, а также классификация клеев и области их назначения.

Материаловедение: конспект лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как показали исследования, конкретному сечению стали должно соответствовать определенное количество легирующих элементов, иначе ухудшаются такие ее технологические свойства, как обработка резанием, свариваемость и др. Например, если содержание хрома или марганца превышает 1 %, увеличивается порог хладноломкости стали (порог хладноломкости, или критическая температура хрупкости, – это температура перехода металла от вязкого разрушения к хрупкому, и наоборот).

2. Теория термической обработки

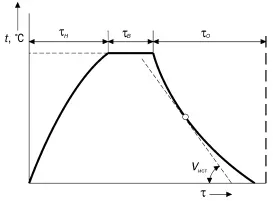

Задача термической обработки – путем нагрева и охлаждения вызвать необратимое изменение свойств вследствие необратимого изменения структуры. Любой вид термической обработки обычно изображается в координатах температура – время.

Собственно термическая обработка не предусматривает какого—либо иного воздействия, кроме температурного.

При термической обработке стали происходят следующие основные превращения:

1) превращение перлита в аустенит, происходящее при нагреве выше точки Ас 1 :

Fea + Fe 3C → Fev (C) или П – А;

Рис. 8. График термической обработки: τ н – время нагрева, τ в – время выдержки, τ 0 – время охлаждения; t max – максимальная температура; t ист – истинная скорость охлаждения при данной температуре, v = t max – средняя скорость охлаждения

2) превращение аустенита в перлит, происходящее при медленном охлаждении из? – области:

Fev (C) → Fea (C) + Fe 3C или А → П;

3) превращение аустенита в мартенсит, происходящее при быстром охлаждении из? – области:

Fev (C) → Fea (C) или А → М;

4) превращение мартенсита при нагреве (отпуске):

Fea (C) → Fea + Fe 3C или М → П.

Описание структурных превращений, происходящих в стали при термической обработке, является одновременно и теорией термической обработки.

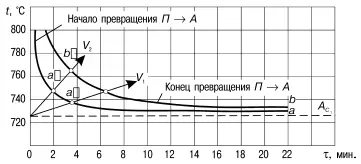

Превращение перлита в аустенит – необходимый этап для многих видов термической обработки.

Рис. 9. Диаграмма изотермического превращения перлита (П) в аустенит

Сталь с содержанием (А) углерода 0,8 %. Превращение перлита в аустенит реализуется при нагреве выше значения Ас 1, причем с повышением температуры оно непрерывно ускоряется. При непрерывном нагреве с различной скоростью лучи v 1и v 2превращения начинаются в точке а' (а' ) и заканчиваются в точке b' (b' ), которая тем выше, чем больше скорость нагрева. В связи с этим чем быстрее нагрев, тем выше должна быть температура нагрева стали, для того чтобы вызвать полное превращение перлита в аустенит, включая полное растворение карбидов и гомогенизацию аус—тенита.

В интервале между точками а'Ь' (a» b») превращение идет с разной скоростью, но приблизительно в середине интервала превращение идет с сильным поглощением теплоты настолько бурно, что на кривой нагрева образуется площадка Это обычно и есть экспериментально определяемая температура превращения Ас 1.

При исходной перлитной структуре образование аустени—та идет из многих центров, и тотчас после окончания превращения перлита в аустенит образуется мелкозернистый аус—тенит.

Дальнейший нагрев ведет к росту зерна аустенита, осуществляемого по одному из следующих механизмов: путем слияния мелких зерен в крупные, путем миграции границ зерен. Процесс слияния происходит при более низкой температуре (от +900 до +1000 °C), чем миграция (> +1100 °C), но приводит к образованию отдельных более крупных зерен, т. е к разнозернистости.

При термической обработке механические свойства стали могут изменяться в очень широких пределах. Так, например, твердость стали, содержащей 0,8 % углерода, после такой обработки возрастает до 160–600 МВ.

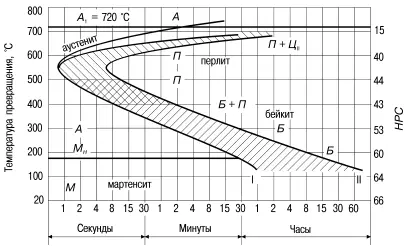

3. Диаграмма изотермического превращения аустенита

На рис. 10 представлена диаграмма изотермического превращения аустенита стали, содержащей 0,8 % углерода.

По оси ординат откладывается температура. По оси абсцисс – время.

Рис. 10. Диаграмма изотермического превращения аустенита стали, содержащей 0,8 % углерода

Для изучения изотермического превращения аустенита небольшие образцы стали нагревают до температур, соответствующих существованию стабильного аустенита, т. е. выше критической точки, а затем быстро охлаждают, например до +700, +600, +500, +400, +300 °C и т. д., и выдерживают при

этих температурах до полного распада аустенита. Изотермическое превращение аустенита эвтектоидной стали происходит в интервале температур от +727 до +250 °C (температуры начала мартенситного превращения – Мн). На диаграмме – две С—образные кривые. Кривая I указывает время начала превращения, кривая II – время конца превращения переохлажденного аустенита. Период до начала распада аустенита называют инкубационным. При +700 °C превращение аусте—нита начинается в точке а и заканчивается в точке b, в результате этого процесса образуется перлит. При температуре +650 °C распад аустенита происходит между точками а 1 и b 1 . В этом случае образуется сорбит – тонкая (дисперсная) механическая смесь феррита и цементита. Сталь, в которой доминирует структура сорбита, имеет твердость 30–40 HRC. Такая сталь обладает высокой прочностью и пластичностью. Устойчивость аустенита в значительной мере зависит от степени переохлаждения. Наименьшую устойчивость аустенит имеет при температурах, близких к +550 °C. Для эвтектоид—ной стали время устойчивости аустенита при температурах от + 550 до +560 °C – около 1 с. По мере удаления от температуры +550 °C устойчивость аустенита возрастает. Время устойчивости при +700 °C составляет 10 с, а при +300 °C – около 1 мин. При охлаждении стали до +550 °C (точки начала и конца распада – a 2 и b 2 соответственно – на диаграмме) аусте—нит превращается в троостит – смесь феррита и цементита, которая отличается от перлита и сорбита высокой степенью дисперсности составляющих и обладает повышенной твердостью (40–50 HRC), прочностью, умеренной вязкостью и пластичностью. Ниже температуры +550 °C в результате промежуточного превращения аустенита (в температурном интервале, расположенном ниже перлитного, но выше мартенси—тного превращения) образуется структура бейнита, состоящая из смеси насыщенного углеродом феррита и карбидов (цементита). При медленном охлаждении аустенит превращается в перлит, а при большой скорости охлаждения переохлажденный аустенит полностью переходит в сорбит. При еще больших скоростях охлаждения образуется новая структура – троостит. При наибольших скоростях охлаждения образуется только мартенсит, т. е. пересыщенный твердый раствор углерода в? – железе. Скорость охлаждения, при которой из аусте—нита образуется только мартенсит, называют критической скоростью закалки. Аустенит, который сохраняется в структуре стали при комнатной температуре наряду с мартенситом, называют остаточным. Закаленные высоколегированные стали содержат остаточный аустенит в больших количествах, а низкоуглеродистые его почти не имеют.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: