А Гасанов - Учебник по ТРИЗ

- Название:Учебник по ТРИЗ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А Гасанов - Учебник по ТРИЗ краткое содержание

В пособии хорошо описывается теория решения изобретательских задач и рассматриваются её инженерные приложения в качестве примеров. Последняя глава книги посвящена идеям и жизни создателя ТРИЗ — Г. С. Альтшуллера (писателя-фантаста Генриха Альтова).

Сетевая, неполная версия учебника.

Учебник по ТРИЗ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Можно ли продолжить ряд обобщений? Конечно, если мы обратимся к назначению оборудования. Если оно предназначено для подъема воды на поверхность, то цель может звучать так: «Необходимо, чтобы вода поднималась на поверхность». При этом появляется возможность рассмотреть варианты, в которых устройство, расположенное наверху, поднимает воду из колодца.

Самостоятельное, автономное применение принципа идеальности и определения идеальной технической системы, является одной из отличительных черт, формирующих стиль работы специалистов по ТРИЗ. Однако наиболее часто можно встретить в литературе использование этого принципа в операторе ИКР (формировании идеального конечного результата) — одного из наиболее интересных и эвристически ценных шагов АРИЗ.

Объем понятия Идеального конечного результата может отличаться от объема понятия и возможностей идеальной технической системы. ИКР — это постановка перед выбранным объектом требования самостоятельно реализовать комплекс функций, первоначально реализовавшихся другим объектом, (элементом той же системы, надсистемой, внешней средой). Возможны три варианта такой реализации, различающихся степенью идеальности (исчезновения) исходно заданной технической системы.

1. Объект сам (без обычных, специально предназначенных систем или устройств) обрабатывает себя, сохраняя при этом потребительские качества.Это означает, что изделие выполняет функцию системы, предназначенной для ее обработки (оставаясь полезной для потребителя). Данный ИКР фактически совпадает с пониманнием идеальной технической системы. Однако формулирование такого варианта не всегда бывает целесообразным, так как в некоторых задачах оно может вступать в противоречие с ранее заданным уровнем конкретизации зоны конфликта.

Система, предназначенная для обработки, как правило, состоит из ряда узлов. (Состав этих узлов в обобщенной форме рассматривался при изучении закона полноты частей системы). Идеальность такой системы повышается, если какой-либо из ее элементов берет на себя дополнительную функцию, замещает иные элементы. Наиболее целесообразно требовать это от инструмента, части системы, непосредственно обрабатывающей изделие. В этом случае ИКР имеет вид:

2. Инструмент сам выполняет функцию вспомогательных элементов системы (снабжает себя энергией, ориентирует себя в пространстве…), продолжая обрабатывать изделие (то есть выполнять свою функцию).

Естественно, что при этом инструмент может брать на себя не все вспомогательные функции, а их часть (например функции управления, либо снабжения энергией…). В различных случаях будут получаться системы, отличающиеся уровнем «свернутости» — системы без ярко выраженного источника энергии, либо без трансмиссии, либо без органа управления.

Если по каким либо причинам не удается избавиться от системы, реализующей важную функцию, то можно нагрузить эту систему дополнительными функциями и за счет этого избавиться от иных систем. ИКР в этом случае записывается в следующей форме:

3. Система сама выполняет дополнительную функцию, продолжая осуществлять свою.

Как видно, общая структура ИКР выглядит так:

Выбранный объект

САМ

выполняет дополнительную функцию,

продолжая выполнять свою функцию (здесь могут быть введены и иные дополнительные условия).

Отдельно следует рассмотреть ситуацию, когда в процессе работы над задачей принято решение ввести дополнительный элемент. Это может быть элемент, реально существующий в окружении системы, а может быть абстрактное представление — так называемый «Х-элемент». В таких ситуациях принято формулировать ИКР по следующей структуре:

Выбранный объект («Х-элемент»)

САМ

Устраняет ранее сформулированный нежелательный эффект

Абсолютно не усложняя систему (ведь требование сохранения собственных функций элемента здесь чаще всего избыточно, а риск усложнения системы дополнительными элементами вполне реален).

Работа с «Х-элементом» (в ранних версиях АРИЗов использовалось понятие «Внешняя среда») требует специальных навыков. Ведь строя ИКР и выполняя некоторые последующие действия, изобретатель формирует комплекс требований, свойств, характеристик, введение которых в систему позволит решить поставленную задачу. «Х-элемент» — это совокупность таких требуемых харатеристик, которые потом придется искать в самой системе как ее латентные, скрытые, непроявленные возможности. При невозможности такого внутреннего подбора, появляется необходимость использования элементов с требуемыми свойствами.

Попробуем выработать навык формулирования ИКР и его практического использования при решении изобретательских задач.

Используем ИКР применительно к такой области техники, как передача тепла на расстояние. Общеизвестно, что лучшие из доступных нам природных проводников тепла — это металлы. Особенно выделяются в этом плане медь, серебро, золото. Но и металлы передают тепло не так хорошо, как иногда этого бы хотелось. Например, передать значительный поток тепла по металлическому пруту длиной несколько метров будет достаточно сложно. Нагретый конец такого прутка может уже начать плавиться, а с противоположной стороны его вполне можно будет держать руками. Здесь вырисовывается интересная задача: как обеспечить переток значительной мощности через ограниченное сечение в условиях малых перепадов температур.

Сформулируем идеальный конечный результат в следующем виде: «Тепловой поток большой мощности сам проходит через пространство без потерь и при минимальной разности температур».

Такие устройства были созданы. Они получили название «тепловые трубы». Рассмотрим простейшую конструкцию подобного устройства.

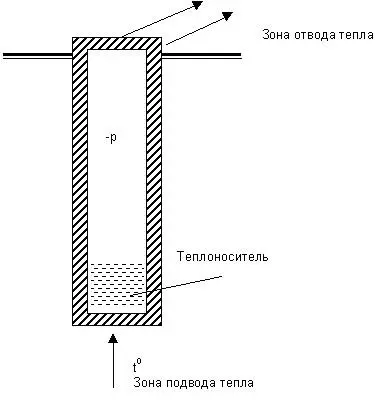

Возьмем трубу, выполненную из теплостойкого материала (например, из стали). Выкачаем из нее воздух и введем внутрь некоторое количество жидкости — теплоносителя (рис. 4.1).

Рис. 4.1

Расположим трубу таким образом, чтобы ее нижний конец оказался в зоне нагрева, а верхний в зоне отвода тепла. Нагрев жидкости превратит ее в пар. Пар мгновенно заполнит весь объем и начнет конденсироваться на холодном торце. При этом будет отдана теплота, равная теплоте парообразования. (Ведь известно, что теплота парообразования равна теплоте, отдаваемой при конденсации пара) Капли, сконденсировавшиеся на верхней поверхности теплоносителя, будут падать вниз и вновь нагреваться. Такой «круговорот воды в природе» может переносить действительно очень большие мощности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: