В. Арбузов - Броненосец Император Александр II

- Название:Броненосец Император Александр II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1997

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Арбузов - Броненосец Император Александр II краткое содержание

26 апреля 1881 г. к парадному подъезду Адмиралтейства, расположенного у Невы рядом с Дворцовой площадью, стали подъезжать экипажи, принадлежавшие высочайшим чинам Морского и Военного ведомств. Несколько позже других у ворот остановилась и карета самого Алексея Александровича, генерал-адмирала, шефствовавшего над всем Российским императорским флотом. Важность предстоящего совещания была очевидной. Вот уже в течение нескольких лет на столы высших сановников один за другим ложились отчеты военно-морских агентов (говоря современным языком, атташе), находившихся в различных странах. И если отчеты из Америки, Японии, Испании и Италии вызывали скорее отвлеченный интерес, а из Англии и Франции только интерес чисто технический, то сообщения из Германии все более и более беспокоили с точки зрения стратегической. Все донесения военно-морского агента в Германии лейтенанта Доможирова шли прямо на стол управляющему Морским министерством, генерал-адмиралу, а то и самому императору Александру II, жизнь которого так трагически оборвалась всего за месяц до совещания.

Прим. OCR: Разделы с текстом старого стиля (дореволюционного) сохранены приблизительно.

Броненосец Император Александр II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В сентябре броненосец в третий раз совершил плавание с королевичем Георгием. Затем с канлодкой "Запорожец" и минным крейсером "Абрек" произвел артиллерийские и минные стрельбы. 18 января 1901 г. "Александр II", стоя в Пирее, провожал идущие на Дальний Восток крейсер "Громобой" и миноносцы "Касатка", "Скат", "Сом", "Кит" и "Дельфин". В апреле командир корабля наконец-то получил приказ готовить броненосец к возвращению в Россию. "Александр II" покинул "греческие воды" и взял курс на испанский порт Барселона, a затем и в Гавр, где ему предписали пройти третье докование. 4 июля броненосец с очищенным днищем вышел из дока, a за день до этого командующий эскадрой контр-адмирал A. А. Бирилев перенес свой флаг с "Александра II" на канонерскую лодку "Храбрый", которая ушла к греческим берегам. Путь броненосца теперь лежал в Копенгаген, a оттуда в Кронштадт.

После прибытия на рейд Копенгагена 21 августа с броненосца увидели строй российских кораблей уже другого периода нашей морской истории – дополнительной программы "для нужд Дальнего Востока", принятой в 1895 г. На якорях застыли крейсер "Варяг", прибывший незадолго до этого из Америки, минные заградители "Амур" и "Енисей" и яхта-крейсер "Светлана". Всем им по "распоряжению" судьбы придется погибнуть в войне, надвигающейся, но еще незаметной для официального Петербурга. A пока они стоят в Копенгагене только для того, чтобы ублажать своим видом находившегося там с визитом российского самодержца. Обширный царский двор прибыл в Данию с необычайным для европейских монархов размахом – его доставили на трех роскошных яхтах. С черными корпусами, желтыми трубами и белыми мачтами, на рейде застыли "Полярная звезда", "Царевна" и "Зарница".

На прибывшем в Копенгаген "Александре II" 24 августа был произведен императорский смотр. После того как все церемонии да и сам визит окончились, корабль ушел в Гельсингфорс - финскую "провинцию" Российской империи. Там его встретили 31 августа. После нескольких дней стоянки курс нашего броненосца наконец-то пролегал в Кронштадт.

Хмурым утром 7 сентября 1901 г. жители города-крепости узнали в двухмачтовом и двухтрубном силуэте медленно двигавшегося во внутреннюю гавань корабля броненосец "Император Александр II". Ошвартовавшись y стенки, он сразу же оказался в центре шумной разночинной публики, встречавшей моряков. На его борту находилось 613 матросов и офицеров под командованием капитана 1 ранга M. А. Броницкого. На нем они прошли около 36 000 морских миль, что равнялось полуторной длине экватора. Топки двенадцати корабельных котлов поглотили 19500 тонн угля – вес, равный более чем двум водоизмещениям "Александра II". Самая большая продолжительность плавания пришлась на 1900 г. В том году броненосец прошел 10943 мили. Затем по продолжительности шли 1896 (6687 миль), 1901 (5961), 1899 (5722), 1898 (3362) и 1897 (3153) годы.

Во время похода, длившегося 61 месяц, экипаж нес бессонные вахты, производил частые авральные погрузки угля, что в условиях жаркого климата было тяжелейшим физическим трудом, который являлся неотъемлемой частью службы простого матроса даже во времена торжества на кораблях паровой машины.

От нелегкой службы с корабля в береговые госпитали отправили 147 человек – почти четверть команды, из которых, на чужбине, умерло 12. Ища лучшей доли в теплых краях, с берега на броненосец не вернулись 4 матроса, что было очень незначительно по сравнению с другими кораблями.

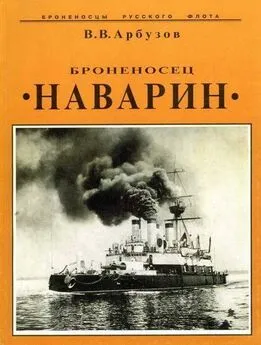

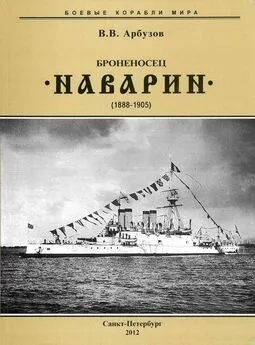

Большую часть похода с гафеля броненосца не спускался флаг командующего Средиземноморской эскадры. Впервые он взвился на нем еще в Кронштадте. В полночь 13 июня 1896 г. со стоявшего рядом броненосца "Наварин" на "Александр II" прибыл контр-адмирал Павел Петрович Андреев, назначенный командовать идущими в Средиземное море кораблями. Лишь дважды во время своего 19-месячного пребывания в этой должности он покидал броненосец. В течение трех дней, с 5 по 8 апреля 1897 г., он держал свой флаг на "Навари- не" и второй раз в продолжение месяца, с 24 мая по 24 июня того же года, на канлодке "Грозящий".

21 февраля 1898 г. П. П. Андреев, передав командование контр-адмиралу Николаю Илларионовичу Скрыдлову, на одном из пароходов уехал в Россию. Флаг Н. И. Скрыдлова подняли над броненосцем 3 марта 1898 г., и развевался он до его отъезда в Россию 22 октября 1899 г. В этот же день в командование эскадрой вступил контр-адмирал Константин Ростиславович Вальронд, также избрав своим флагманом "Александр II". Пробыв в должности всего полтора месяца, он 6 декабря того же года вернулся по болезни в Россию, где вскоре умер в своем имении в Вятке. Последним командующим, державшим флаг на "Александре II," был контр-адмирал Алексей Алексеевич Бирилев. Он поднялся на борт броненосца 14 февраля 1900 г., a сошел с корабля непосредственно перед его уходом в Россию 3 июля 1901 г.

Броненосцем во время этого плавания командовали капитаны 1 ранга К. П. Никонов (с 2 июля 1896 по 24 января 1898 гг.), И. И. Хмелевский (с 24 января 1898 по 17 октября 1900 гг.) и M. А. Броницкий (с 17 октября 1900 г. до прихода в Кронштадт).

Из офицеров, бывших на "Александре II", следует отметить потомков известных морских фамилий, отдавших себя службе в Российском флоте. Младшим штурманом служил A. М. Веселаго, вахтенными начальниками бароны Фон дер Остен-Сакен и Курт Фердинантович Штакельберг, младшим артиллерийским офицером потомок декабриста П. Е. Завалишин.

Но наиболее известным для нас стали лейтенант A. А. Зуров, спустя четыре года участвовавший в Цусимском бою уже старшим офицером крейсера "Светлана", и мичман M. С. Рощаковский, будущий командир эсминца "Решительный" – активный участник боев в Порт-Артуре. Другому офицеру с "Александра II" барону Г. О. Гадду довелось во время русско-японской войны командовать эсминцем "Бойкий".

После столь долгого отсутствия корабль оказался объектом "внимания" комиссии, предусмотрительно созданной командованием Кронштадтского порта еще за неделю до его прихода. Проработав на броненосце четыре дня, ее члены положительно отозвались о состоянии самого "Александра II" и об организации на нем корабельной службы. "…Все судовые помещения найдены в чистоте, …поведение команды в общем хорошее, …артиллерийские погреба находятся в хорошем состоянии…", – так почти по всем пунктам проверки говорилось в отчете комиссии. Сейчас вызывает сожаление лишь то, что "…исторический журнал во время плавания на броненосце не велся" и "… фотографические работы на броненосце не производились". И если некоторые подробности плавания мы восстановили по рапортам и отчетам, сохранившимся в Центральном военно-морском архиве, то находку хотя бы двух- трех фотографий из этого периода "жизни" "Александра II" после прочтения этих строк можно было считать нереальным.

Но к общей нашей радости, на свете существует малоизученный тип всегда находящихся в поиске людей – коллекционеров. Их очень мало. Десятилетиями они собирают то, чему посвящают всю свою жизнь. С одним из них, ленинградцем Дмитрием Васильевым по счастливой случайности несколько лет назад свела автора судьба. Изредка бывая y него в гостях на 18 линии Васильевского острова и лис- тая альбомы, я увидел десятки никому не известных подлинных фотографий с изображением старых кораблей. Время оказалось бессильным, и благодаря его стараниям они сохранились для нас. Но самым удивительным было то, что y Васильева имелись два антикварных альбома с более чем 60 фотографиями, сделанными одним из офицеров "Александра II" в его средиземноморский период службы. Увидев пожелтевшие от времени фото, я невольно подумал, что вся вереница событий, сопровождавших эти альбомы в их столетнем скитании, будто какими-то мистическими силами оказалась выстроена так, что они все же дошли до нас, принеся с собой те некоторые мгновения, a также и лица из давно ушедшей в небытие эпохи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: