В. Арбузов - Броненосец Император Александр II

- Название:Броненосец Император Александр II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1997

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Арбузов - Броненосец Император Александр II краткое содержание

26 апреля 1881 г. к парадному подъезду Адмиралтейства, расположенного у Невы рядом с Дворцовой площадью, стали подъезжать экипажи, принадлежавшие высочайшим чинам Морского и Военного ведомств. Несколько позже других у ворот остановилась и карета самого Алексея Александровича, генерал-адмирала, шефствовавшего над всем Российским императорским флотом. Важность предстоящего совещания была очевидной. Вот уже в течение нескольких лет на столы высших сановников один за другим ложились отчеты военно-морских агентов (говоря современным языком, атташе), находившихся в различных странах. И если отчеты из Америки, Японии, Испании и Италии вызывали скорее отвлеченный интерес, а из Англии и Франции только интерес чисто технический, то сообщения из Германии все более и более беспокоили с точки зрения стратегической. Все донесения военно-морского агента в Германии лейтенанта Доможирова шли прямо на стол управляющему Морским министерством, генерал-адмиралу, а то и самому императору Александру II, жизнь которого так трагически оборвалась всего за месяц до совещания.

Прим. OCR: Разделы с текстом старого стиля (дореволюционного) сохранены приблизительно.

Броненосец Император Александр II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кампания 1902 г. для отряда и в первую очередь для 3. П. Рожественского оказалась весьма ответственной. В середине лета, то есть в разгар учебы в гости к русскому самодержцу должен был пожаловать германский кайзер Вильгельм II, в ответ на визит Николая II в августе 1901 г. в Копенгаген и Киль. Там он "удостоил своим присутствием" маневры германского флота.

Помимо всех торжеств и приемов, Николаю II также очень хотелось показать своему именитому родственнику мощь Балтийского флота. Естественно, предстоящий показ силы никоим образом не должен быть омрачен какими-либо случайностями.

Так в карьере никогда и ничем не выделявшегося, кроме своей грубости к младшим по званию, 3. П. Рожественского наступил ответственный момент. "Экзамен" для него начался 23 июля, когда на яхте "Гогенцоллерн" в сопровождении крейсеров и миноносцев на Ревельский рейд прибыл Вильгельм II. Личная встреча двух императоров произошла близ острова Нарген. Затем самодержцы уделили внимание и флоту. Прошли они на своих роскошных яхтах и мимо кораблей Учебно-артиллерийского отряда.

Пересев на флагманский "Минин", монархи и их многочисленная свита стали зрителями грандиозного спектакля, разыгранного по сценарию и под руководством 3. П. Рожественского.

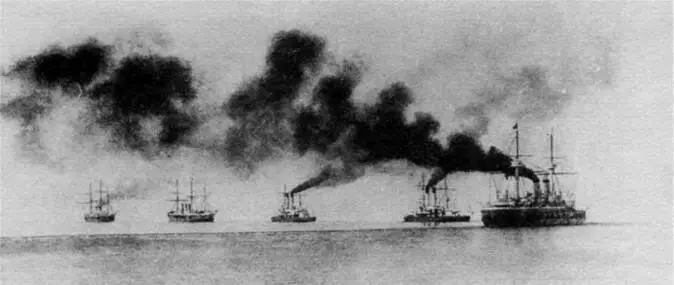

В первую очередь эскадра провела контр-галсовую стрельбу. Затем 3. П. Рожественский приступил к самому главному действию этой "показухи". Учебно-артиллерийский отряд начал стрелять по береговым и плавучим щитам, стоявшим на острове Карлос. Следуя в кильватерном строю, "Минин", "Память Азова", "Адмирал Сенявин", "Адмирал Ушаков" и "Александр II", подойдя на самую удобную дистанцию к цели от 15 до 23 кабельтовых (от 2,8 до 4,2 км) и нанося залп за залпом, дружно подавили оборону "противника". Последовавший затем десант усилил эффект от производимого театрального действия.

Учебно-артиллерийский отряд уходит на стрельбы. 1902 г.

| Калибр, мм | ||||||

| Год | 305 | 229 | 152 | |||

| Род заряда | ||||||

| боев. | практ. | боев. | практ. | боев. | практ. | |

| 1890 | 8 | 3 | 7 | 2 | 16 | 4 |

| 1891 | 8 | 26 | 16 | 56 | 24 | 88 |

| 1892 | 4 | 22 | 8 | 50 | 12 | 105 |

| 1893 | 7 | 19 | 12 | 37 | 22 | 92 |

| 1894 | 2 | 17 | 4 | 36 | 6 | 76 |

| 1895 | О | 21 | 12 | 51 | 15 | 84 |

| 1896 | 10 | 6 | 18 | 12 | 16 | 24 |

| 1897 | 2 | 4 | 4 | 14 | 8 | 39 |

| 1898 | 2 | 21 | 5 | 33 | 6 | 94 |

| 1899 | 1 | 10 | 4 | 14 | 8 | 38 |

| 1900 | 5 | 9 | 9 | 24 | 12 | 61 |

| 1901 | 10 | 28 | 7 | 43 | 20 | 111 |

| 1902 | Нет | 19 | 22 | 313 | 177 | 1085 |

| 1903 | Нет | 126 | 120 | 248 | 305 | 1643 |

Похвалам, восхищениям и благодарностям от Николая II не было конца. Отмеченными оказались все и в первую очередь выделявшийся огромным ростом, столь необходимым, по мнению российского самодержца, для флотоводца, 3. П. Рожественский. Происходящее не смущало не только Николая II, но и тех, кто находился в его окружении и по должности и рангу отвечал за ведение дел на флоте. Но все же в глубине души они, наверное, понимали, что здесь ничего общего с истинным положением дел не было.

Вся трагедия для России заключалась в том, что один из главных зрителей по своему убогому восприятию происходящих событий был ни на что не способен, a другой, уплыв к себе в Германию, под воздействием своего коварного, умного и расчетливого окружения хорошо уяснил, что восточным соседом правят и будут править корыстолюбивые проходимцы, постоянно прикрываясь при этом царским портретом, с коими невозможно будет иметь каких-либо дел. Вильгельм II уходил домой на "Гогенцоллерне" твердо убежденным, что Российский флот не имеет, даже малой доли той подготовки, с которой он мог серьезно противостоять не только Германии, но и далекой Японии. A то что на Дальнем Востоке уже готовились к войне с Россией, знали во всех развитых странах. Не знали этого только в Санкт-Петербурге.

Другая, и не менее ужасная, трагедия, произойдет несколько позднее. Весь боеспособный Балтийский флот скоро попадет под зависимость рабовладельца по своей натуре и раба в душе 3. П. Рожественского. Именно ему Николай II вскоре доверит судьбу России. Но летом 1902 г. об этом никто не подозревал.

16. Перевооружение

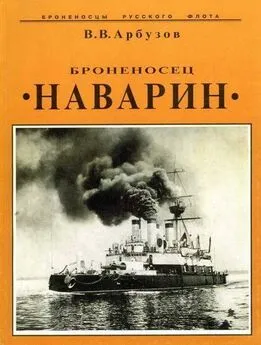

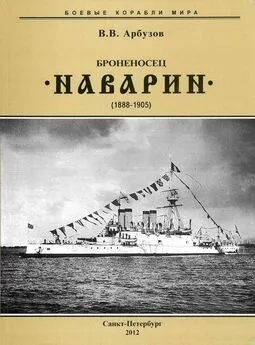

Кампания 1903 г. оказалась для Учебно- артиллерийского отряда напряженной и прошла без "показухи", которая до этого сопутствовала любому деянию его бывшего начальника 3. П. Рожественского. Теперь отрядом командовал Д. Г. Фелькерзам, неброский на вид "трудяга", бывший командир "Николай I", проведший с ним долгое и тяжелое плавание и произведенный после него в контр-адмиралы. Число учеников-комендоров увеличили, доведя количество боевых смен с 72 до 80. Флагманом отряда, как и прежде, оставался "престарелый" "Минин". Помимо его, "Александра II" и "Памяти Азова" в отряд вошел и прибывший в 1902 г. из Тихого океана "Наварин".

За всей парадностью, сопровождавшей до этого отряд, все как-то незаметно "упустили из вида", что крупные корабли Балтийского флота "Николай I", "Наварин" и "Александр II" имели старую и изрядно изношенную артиллерию. На ней и обучали молодых комендоров. A о том, что стрелять им придется из орудий нового образца, в суете не вспоминали, желая, видимо, не расстраивать нового начальника ГМШ 3. П. Рожественского. Изменить, это положение Д. Г. Фелькерзам уже не мог.

Окончив кампанию, "Александр II" стал к стенке Пароходного завода, где в ноябре начали ремонт барбетной установки. Ее подняли домкратами и заменили часть катков. Затем отремонтировали гидравлику. Спустя месяц, в конце 1903 г. на разоруженный корабль пришло известие, которого ждали вот уже два года, "управляющий Морским министерством приказал немедленно приступить к перемене котлов", – говорилось командиру корабля капитану 1 ранга M. А. Броницкому в присланной резолюции МТК.

Броненосец, ставший к тому времени почти "бессильным", предстояло перевооружить, обновить и превратить в более мощную единицу флота. Два других корабля, прежних "времен" царствования императора Александра III, "Николай I" и "Наварин" по решению МТК также должны будут последовать его "примеру".

В течение первого месяца с броненосца сняли артиллерию, отправив ее на арсеналы Обуховского завода, и часть вспомогательных механизмов. За- тем демонтировали трубы и начали разбирать котлы.

Но потом на полуразобранном корабле работы прекратили. В конце января ужасные вести из далекого Порт-Артура всколыхнули всю Россию. И чем больше и больше известий приходило о войне с Японией, тем яснее становилось то, что Российская империя в новых условиях развитого капитализма успешно вести войну не сможет. Властная верхушка, затаившись, взирала из Санкт-Петербурга на действия своих дальневосточных ставленников, на- деясь получить от них хотя бы какие-то обнадеживающие известия. Но их не было. Так продолжалось до апреля 1904 г., когда для спасения одной эскадры решили послать другую. Командовать этой эскадрой – "спасательницей" Николай II поручил "отличившемуся" на стрельбах в 1902 г. начальнику Главного морского штаба контр-адмиралу 3. П. Рожественскому.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: