Михаил Васильев - Репортаж из XXI века

- Название:Репортаж из XXI века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советская Россия

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Васильев - Репортаж из XXI века краткое содержание

Эта книга рассказывает о сегодняшнем и завтрашнем дне советской науки и техники. Нет, это не научно-фантастическая повесть. Вы держите в руках книгу несколько своеобразного жанра. Это научная книга, ибо в ней содержатся научно точные прогнозы ученых о перспективах развития различных отраслей науки и техники. Вместе с тем это художественная книга, ибо она написана в форме научно-художественных очерков. Об ее высоких достоинствах лучше всего говорит успех, выпавший на долю первого издания этой книги. Оно было очень доброжелательно встречено и читателями и прессой. В газетах и журналах появились рецензии, дававшие книге высокую оценку. С интересом была встречена книга и за рубежом.

Новое издание книги выгодно отличается от первого большим объемом, более широким охватом различных областей науки и техники.

Репортаж из XXI века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Среди всех этих фантазий нет ни одной, которая бы не опиралась на достижения сегодняшнего дня. Темп развития наук нарастает лавинообразно, и, возможно, какой-нибудь ученый 2007 года, наткнувшись в библиотеке на эту книжку, скажет: «Ох, как скромны были их мечты в то время!» Я думаю, что кое-что из рассказанного сегодня сбудется на моем веку. Я уверен, что многие из читателей книги, более молодые, чем я, не только увидят прекрасное будущее, которое нам сейчас кажется полуфантастичным, но и многое из наших мечтаний станет делом их рук.

На границе жизни

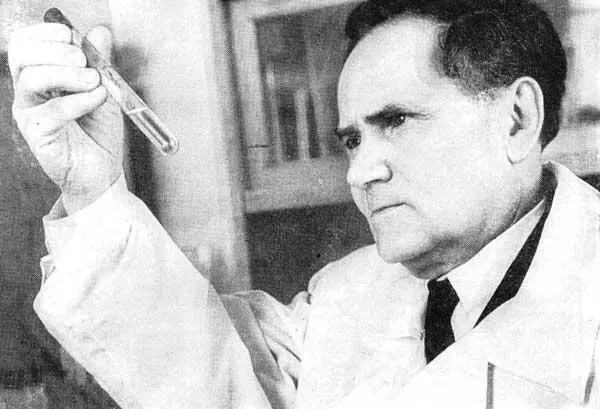

И в XXI веке людям будет так же трудно, как и нам, определить, кто же все-таки был самым первым металлургом, астрономом или философом. Может быть, рослый кроманьонец, задумчивый халдейский пастух или молчаливый египетский жрец? Истоки этих наук теряются в туманной глубине веков. Но есть науки, которые в этом отношении гораздо счастливей, например микробиология. Первый микробиолог жил в голландском городке Дельфте. В нем трудно было заподозрить человека, имя которого будет известно каждому школьнику. Он стоял за прилавком и отмерял розовощеким голландкам тонкое полотно и ажурные кружева. Внешне Антоний Левенгук ничем не отличался бы от своих коллег, если бы не глубокая задумчивость, иногда находившая на него. Тогда он мог отрезать удивленной покупательнице вместо брабантского кружева кусок добротного сукна. Его постоянные клиенты уже знали эту слабость. Посмеиваясь, они говорили. «Опять думает о своих стекляшках».

Да, торговец Левенгук не мечтал о богатстве, о собственных кораблях, уплывающих в далекую Индию за пряностями, о славе крупного негоцианта.

Ему нужно было совсем другое. На вырученные деньги он покупал стекло и долго, тщательно и терпеливо обтачивал его — шлифовал линзу. Вот он соединяет ее с другой, а затем наклоняется и смотрит на каплю застоявшейся дождевой воды. Таинственный, изумительный мир открывается перед ним. Увеличенная во много раз капля полна жизни. Какие-то странные «зверюшки» копошатся в ней, некоторые из них двигаются быстро, как щуки, а другие медленно плывут с сознанием собственного достоинства.

Все, что открывалось Левенгуку через стеклянное окошко в другой мир, он записывал в тетради. Эти тетради можно считать первым научным трудом по микробиологии. И многие любопытные, прознав о чудесных стеклах Левенгука, стучались в ворота его дома. Им хотелось собственными глазами увидеть все, о чем рассказывал голландский самоучка. А в 1698 году сюда посмотреть в первый на свете микроскоп приезжал Петр I.

Прошли годы, и оказалось, что «зверюшки» Левенгука играют огромную роль в жизни человека. Многие из них были далеко не безобидны. Причиной таких инфекционных болезней, как дифтерия или тиф, и чудовищных эпидемий, как чума или холера, были эти мельчайшие, невидимые глазом существа — микробы. Луи Пастером был выдвинут лозунг: «Будем искать микробов». Этот разносторонний ученый, обладавший не только медицинскими познаниями, но в совершенстве владевший химией (он шутливо называл себя «химиком, заблудившимся в дебрях медицины»), указал человечеству путь защиты от микроорганизмов — прививку. Считали, что рано или поздно будут найдены микробы, возбуждающие все инфекционные болезни. Трудами Пастера, Коха, Мечникова уже были побеждены многие из них. Казалось, что этот путь приведет к полной победе, нужно только побольше терпения. Но проторенная дорога совершенно внезапно оборвалась. А впереди не было видно даже узкой тропинки. И сколько ученые ни вглядывались в самые сильные микроскопы, им не удавалось обнаружить микробов гриппа, оспы и некоторых других инфекционных болезней. Но ведь заболевания, как подсказывал опыт, всегда вызываются какими-то возбудителями! Микробиология зашла в тупик.

В истории науки известно много примеров, что именно в таких «тупиках» и рождались великие открытия. Здесь, потеряв дорогу, особенно напряженно работает человеческая мысль. Она вновь поворот за поворотом повторяет весь проделанный путь, ищет, когда же была сделана ошибка, где можно было сбиться, пытается найти выход.

Так случилось и на этот раз. Выход из тупика нашел молодой русский ученый Д. И, Ивановский.

Двое молодых людей выехали из Петербурга. Хотя оба были некурящими, всю дорогу они разговаривали только о табаке. Это были ученые, изучавшие странную «мозаичную болезнь» табака. Они направлялись в Крым, чтобы непосредственно на месте попробовать найти причину таинственного заболевания, наносившего огромный урон табачным плантациям. Одним из них был лаборант Петербургского ботанического сада Дмитрий Иосифович Ивановский. Многие иностранные ученые брались за табачную мозаику, но никому еще не удалось обнаружить возбудителя болезни. От бессилия науки и возникла теория о «жидком заразном начале».

Дмитрий Ивановский не очень-то верил в эту теорию, и со страстью настоящего ученого он ставил опыт за опытом, пытаясь найти микроба-возбудителя. Болезнь, бесспорно, инфекционная. Вот среди молодой зелени побегов табака бросается в глаза осенняя красноватая окраска листьев больного растения. Стоит теперь ввести его сок здоровому растению, и оно неминуемо заразится табачной мозаикой Значит, возбудитель болезни скрывается здесь, в этой мутноватой жидкости. Но микроскоп упрямо утверждает: микробов в ней нет. Может быть, микроскопу не хватает остроты «зрения», чтобы увидеть сверхмалые тела, рождающие табачную мозаику? И Ивановский делает другой опыт. Он фильтрует сок больного растения через «свечу Шамберлена».

Пастер и его ученик Шамберлен изготовили «сеть» для улавливания микробов. Из пористой, слабо обожженной фарфоровой глины делался цилиндр, напоминающий своей формой свечу. Зараженная микробами жидкость проталкивалась под давлением через этот фильтр, и микробы задерживались в мельчайших извилистых порах. Профильтрованная жидкость оказывалась безвредной. Ивановский впрыскивал процеженный через «свечу» сок больного растения здоровому, и оно заболевало. Опыт повторялся много раз и всегда с тем же результатом. Значит, ошибки не было.

Неужели правы сторонники «жидкого заразного начала»? Ивановский делает еще одно предположение. В микробиологии известен случай, когда «свеча Шамберлена» не обезвреживала жидкость. Хорошо изученная дифтерийная палочка задерживалась фильтром, но жидкость, в которой находились микробы, все равно оставалась ядовитой. Она была отравлена продуктами жизнедеятельности бактерий — токсинами. Может быть, и здесь имеет место тот же самый случай? Или сок действительно не содержит бактерий и их следует искать совсем в другом месте растения? Простое соображение опровергло эту гипотезу. Отравленный ядами бактерий сок постепенно разжижается и становится все менее заразным. Болезнь, передаваемая последовательной прививкой, должна была постепенно затухать А этого не происходит. Значит, причина заболевания совсем иная.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: