Михаил Шателен - Русские электротехники

- Название:Русские электротехники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Л.-М.: Госэнергоиздат

- Год:1949

- Город:Ленинград, Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Шателен - Русские электротехники краткое содержание

В книге освещается выдающаяся роль крупнейших русских электротехников XIX века в развитии мировой электротехнической мысли. Особенную ценность представляет то, что автор был непосредственным свидетелем многих приводимых им фактов, изобретений и открытий. Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей науки и техники и может быть использована как учебное пособие.

Русские электротехники - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

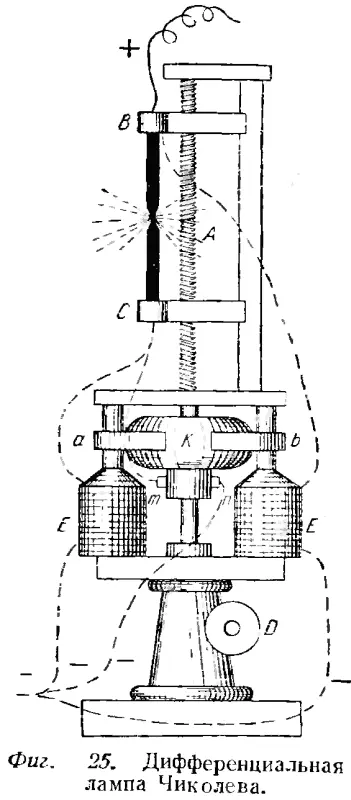

Электродвигатель возбуждался двумя электромагнитами, причем через обмотку электромагнита Е проходит главный ток, питающий вольтову дугу, а через обмотку второго электромагнита Е' — ток, ответвленный от зажимов угольных электродов. Обмотка якоря включается параллельно с электромагнитом Е. Обмотки и сопротивления подгоняются так, чтобы при определенной длине дуги противоположное действие на якорь обеих обмоток уравновешивалось. При удлинении дуги преобладающее действие получала бы ответвленная обмотка, двигатель начинал бы вращаться в сторону сближения углей. При слишком сильном сближении преобладало бы действие электромагнита Е и электродвигатель, вращаясь в обратную сторону, раздвигал бы угли до тех пор, пока не восстанавливалось бы равновесие действия обоих электромагнитов. Описанная лампа Чиколева и была первой дифференциальной лампой, получившей практическое применение и решившей практически вопрос о возможности как последовательного, так и параллельного включения нескольких дуговых ламп в цепь общего генератора.

В дальнейшем лампа Чиколева получала очень много видоизменений, предлагавшихся как самим Чиколевым, так и другими изобретателями. Так, электродвигатель заменился катушками и разного рода рычажными механизмами, сближавшими и раздвигавшими угли и т. п., но принцип дифференциального включения двух обмоток и отказа от пружин, предложенный Чиколевым, оставался, незыблемым. Сам Чиколев продолжал изобретать новые конструкции ламп, осуществляя в них все тот же принцип дифференциального действия двух электромагнитных механизмов. Так, в 1882 г. он получил русскую привилегию (№ 7185) на регулятор, изобретенный им еще в 1881 г., в котором два электродвигателя, включенные дифференциально, действовали на угледержатели, сводя или разводя угли. Через год, в 1883 г., он получил другую русскую привилегию (№ 26101 на регулятор, тоже дифференциальный, но в котором электродвигатели были заменены электромагнитами, действовавшими на угледержатели через рычажные механизмы.

Повидимому, денежные обстоятельства Чиколева в этот период были не блестящи, так как привилегии он брал не на одно свое имя, но на два имени, свое и компаньонов, как видно по их званиям, снабжавших Чиколева средствами. Компаньоном по первой привилегии был мануфактур-советник Генрих Клейбер, по второй— московский 1-ой гильдии купец Моисей Гольдберг. И после получения этих привилегий Чиколев продолжал работу над усовершенствованием своих ламп, упорно доказывая преимущества ламп с углями, расположенными вертикально один над другим, перед свечами Яблочкова, в которых угли помещались рядом (параллельно).

«Параллельное положение углей, — пишет Чиколев, — имеет за собой наглядную простоту. Противоположное (т. е. помещение одного угля над другим) имеет следующие практические качества:

а) угли можно употреблять значительно толще, что экономичнее и, по продолжительности их горения, не нужно присутствия человека для переводов,…

в) Вольтова дуга между вертикальными концами углей представляет меньше сопротивления, чем горизонтальная в свече и, кроме того, случайное увеличение сопротивления в вольтовой дуге в лампе, например, от качества угля, от ветра, немедленно исправляется автоматическим сближением углей…,

г) свет получается равный во все стороны по горизонтальному направлению и светящаяся точка, по желанию, может занимать определенную высоту.

Единственное возражение против противоположного положения углей — потребность в механизме, двигающем угли. Я думаю, что нельзя быть противником механизмов в принципе, во что бы то ни стало, а следует взвешивать тщательно все pro и contra и тогда не колебаться принимать механизм, если перевес на его стороне». Защищая и в дальнейшем свои лампы от горячих сторонников свечи Яблочкова, не имевшей никакого механизма, Чиколев говорит: «Я уверен, что электрическим лампам, действующим при помощи двух противопоставленных концами подвижных углей, принадлежит большая будущность и притом с содействием моего принципа разветвления токов».

В этом отношении Чиколев не ошибся. Действительно, дуговые лампы с расположенными один над другим углями вытеснили электрические свечи Яблочкова, но, как и сам Чиколев неоднократно указывал, для того, чтобы более сложные электрические регуляторы получили применение, необходимо было приучить потребителя к применению электрического освещения, и эту задачу с честью выполнили более простые, хотя, быть может, менее экономичные яблочковские свечи.

В дальнейшем, в 1886 г., Чиколев приспособил свой принцип «дифференциального регулятора» для устройства электрической лампы «тройного действия», предназначенной специально для военных аппаратов, допускавшей и ручную и автоматическую регулировку.

Дифференциальный регулятор создал молодому электротехнику известность. Продолжая работу над дуговыми лампами и исследуя дуги в прожекторах, Чиколев убедился, что прожекторы дают гораздо лучшие результаты, когда угли в них располагаются горизонтально или почти горизонтально и когда оси угольных стержней не совпадают, так что конец отрицательного электрода не затемняет части кратера положительного. Это усовершенствование стало применяться во всех прожекторах русских и иностранных. Работая над прожекторами, Чиколев, неудовлетворенный качествами применявшихся в его время стеклянных и металлических прожекторных зеркал, предложил применять медные посеребренные рефлекторы параболической формы. Для изготовления точных параболических поверхностей Чиколев предложил испробовать метод Д. А. Лачинова, состоящий в том, что подвергается быстрому вращению столб жидкого скоросохнущего цемента, гипса и т. п. В столбе образуется воронка строго параболической формы, которая сохраняется после затвердевания цемента.

Для рассеяния пучка света Чиколев предложил применять экран из обычного стекла.

Другое предложение Чиколева касалось уже прожекторов со стеклянным отражателем. По его идее отражатель составлялся из ряда кольцеобразных стеклянных элементов, образующих в совокупности зеркало. Поверхность каждого из кольцеобразных элементов отшлифовывалась так, чтобы вся совокупность колец образовывала сферическую поверхность. Получалась конструкция, подобная конструкции составных линз Френеля, применяющихся на маяках, только предназначенная не для преломления света, а для его отражения.

Конструкция Чиколева дала отличные результаты, но оказалась слишком дорогой в производстве и была оставлена.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Барятинский - Русские бронетранспортеры [От БТР-40 до «Бумеранга»]](/books/1079069/mihail-baryatinskij-russkie-bronetransportery-ot-btr-40-do-bumeranga.webp)