В. Жуков - Физика в бою

- Название:Физика в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военное издательство Министерства обороны СССР

- Год:1967

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Жуков - Физика в бою краткое содержание

В книге коллектива авторов в живой, популярной форме рассказывается о том, какую важную роль играет физика в современном военном деле, как используются ее достижения для дальнейшего развития ракетно-ядерного оружия, повышения боевых возможностей сухопутных войск, авиации и военно-морского флота Авторы показывают, что без знания основ физики сейчас невозможно плодотворно изучать и квалифицированно использовать боевую технику и вооружение, видеть, в каком направлении идет их прогресс. Встречаясь с известными еще со школьной скамьи физическими законами, читатель узнает, каких интересных и зачастую необычных результатов добиваются ученые и инженеры, используя эти законы для решения сложных проблем современного боя Читатель познакомится с новейшими военно-техническими достижениями, родившимися на основе использования успехов физики, ее тесного контакта с техническими науками.

Редактор-составитель инженер-подполковник Жуков В.Н.

Физика в бою - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И последнее достоинство колесного движителя — возможность движения с большой скоростью. Однако для армейских автомобилей при движении по бездорожью в боевых условиях эта возможность реализована быть не может, так как скорость движения ограничивается возрастающими сопротивлениями (грунт, неровности и т. д.).

Все вышесказанное позволяет наметить область применения армейских машин с колесными движителями. Это дороги (как с твердым покрытием, так и грунтовые), плотные грунты, обладающие достаточной несущей способностью. Что касается целесообразности использования колесных машин для перевозок по песку, то подобные грунты, как уже говорилось выше, лучше всего преодолевать на машинах с движителем, оказывающим значительное удельное давление и имеющим необходимую длину опорной поверхности. Опыт французской фирмы Берлиё, успешно эксплуатирующей в Сахаре трехосные большегрузные автомобили с шинами большого диаметра, подтверждает это.

Теперь рассмотрим достоинства и недостатки второго типа движителя — гусеничного.

По мнению ряда зарубежных специалистов, гусеничные машины, по сути дела, колесные. Это парадоксальное заключение они объясняют тем, что единственное отличие гусеницы от колес состоит в «рельсе», которая укладывается перед машиной и подбирается позади машины по мере ее прохождения. Эту рельсу обычно и называют гусеницей. Благодаря такому устройству, колеса (или опорные катки, как их называют в гусеничных машинах) не воздействуют непосредственно на грунт, а передают нагрузки через звенья гусеницы — траки. Форма и размеры поверхности соприкосновения движителя с грунтом в этом случае резко изменяются, чем и объясняется различие в проходимости колесных и гусеничных машин.

Зарубежные армейские гусеничные машины обычного типа характеризуются средними значениями коэффициента использования площади К п= 0,20, а снегоболотоходные — К п= 0,59. Таким образом, при прочих равных показателях гусеничные машины будут в состоянии двигаться по более слабым грунтам, нежели колесные, у которых К пне превышает 0,17.

Второй оценочный показатель — коэффициент использования длины К ду обычных армейских гусеничных машин в среднем равен 0,55 и у снегоболотоходов — 0,66. Эти значения превышают теоретически возможный для колесных машин предел К д, равный 0,46, в 1,2–1,4 раза. Поэтому тягово-сцепные качества гусеничного движителя, пропорциональные длине поверхности контакта, будут соответственно выше, чем у колесных машин.

Поскольку величина пробуксовки определяется длиной площади контакта с грунтом, можно прийти к выводу, что колеса, которые имеют более короткую поверхность контакта, будут пробуксовывать при прочих равных условиях значительно больше, чем гусеницы. Соответственно, для передвижения колесной машины в тяжелых условиях потребуется затратить большую мощность.

В контакте с грунтом у гусеничного движителя находится не 16 % периметра, как у колеса, а 30–40, что также свидетельствует о его большей конструктивной экономичности по сравнению с колесным движителем.

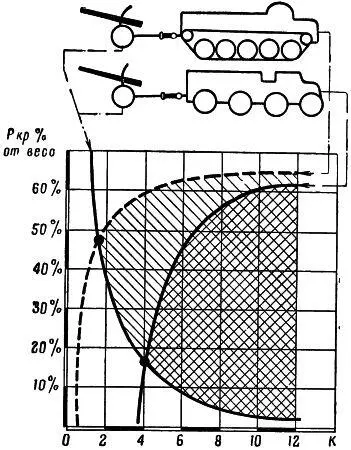

Рассмотрим довольно наглядный график (рис. 15), которым зарубежные специалисты иллюстрируют сравнительную проходимость колесных и гусеничных машин. По горизонтальной оси здесь отложен некий обобщающий показатель «К», характеризующий свойства грунта. Чем он больше, тем лучше грунтовые условия. По вертикальной оси отложены значения удельной свободной силы тяги Р кр, характеризующие тягово-сцепные качества движителя. Тяговые показатели обеих машин и сопротивление, оказываемое буксируемым прицепом, показаны соответствующими кривыми.

Из графика видно, что на грунтах с К < 3 колесные машины вообще двигаться не могут. При К = 4 сила тяги на крюке гусеничной машины равна 60 %, а у колесной — всего 15 % от веса машины. Один и тот же прицеп гусеничная машина сможет буксировать по грунту с К = 1,8, а колесная — только с К = 4. С увеличением значения К (улучшение грунтовых условий) разница в тягово-сцепных качествах колесного и гусеничного движителей быстро падает и при К = 12 практически уже не ощущается.

Как видно, у гусеничного движителя много достоинств. Однако, познакомившись с существующими сейчас зарубежными армейскими транспортными средствами, нетрудно заметить, что среди них преобладают не гусеничные, а колесные машины. В чем тут дело?

Эффективность гусениц, как движителя, значительно ниже, чем колеса — так до недавних пор утверждали многие конструкторы, основываясь на результатах сравнительных испытаний по дорогам с твердым покрытием и грунтовым. В самом деле, гусеницы армейских машин собираются из тяжелых стальных траков, шарнирно соединенных между собой. На перематывание гусеницы, трение в шарнирах траков расходуется не менее 10 % мощности двигателя, причем с увеличением скорости движения потери в гусеничной цепи возрастают настолько, что максимальная скорость гусеничных машин редко превышает 70 км/час. Мнение о неэффективности гусеничного движителя до последнего времени было настолько распространено, что конструкторы сосредоточили свое внимание на совершенствовании колесного движителя, тем более что здесь предоставилась широкая возможность использовать достижения коммерческого автомобилестроения.

В результате проходимость колесных машин за последние годы значительно возросла и во многих случаях стала приближаться к проходимости гусеничных. Однако оказалось, что чем ближе проходимость колесных и гусеничных машин, тем меньше разница в эффективности их движителей: в равных условиях бездорожья потери в обоих типах движителей мало чем отличаются друг от друга. Это обстоятельство, подтвержденное данными механики системы «грунт-машина», и заставило обратить внимание на совершенствование гусеничного движителя.

Были разработаны легкие конструкции гусениц — с разнесенными траками, ленточные, пневматические. Они показали высокую работоспособность, надежность и значительное увеличение срока службы в самых тяжелых условиях. В печати стало настойчиво высказываться мнение, что с точки зрения надежности гусеничный движитель отвечает требованиям, предъявляемым к армейским транспортным средствам в большей степени, чем колесный. Судя по зарубежным работам, область применения гусеничных движителей — бездорожье, грязь, снега, болота. Здесь их достоинства преобладают над недостатками.

Третий тип движителя, появление которого сопровождалось в иностранной печати большой шумихой, — так называемая воздушная подушка. Принцип действия этого движителя заключается в том, что между днищем машины и поверхностью, над которой она движется, нагнетается воздух, образующий прослойку («подушку»), которая приподнимает машину и уменьшает силы сопротивления движению до минимума. К настоящему времени первые восторги, с которыми было встречено появление машин на воздушной подушке, улеглись и появилась возможность дать им объективную оценку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: