Игорь Бубнов - Обитаемые космические станции

- Название:Обитаемые космические станции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1965

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Бубнов - Обитаемые космические станции краткое содержание

Предлагаемая читателю книга рассказывает о проблемах, которые необходимо решить на предстоящем этапе освоения космического пространства — при создании обитаемых космических станций на орбитах вокруг Земли. На основе изучения и критического анализа обширных материалов, опубликованных в советской и зарубежной печати, авторы рассказывают о тех трудностях, которые предстоит преодолеть ученым и инженерам при создании орбитальных станций. Читатель найдет в книге описание некоторых проектов обитаемых космических станций. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся перспективами освоения космического пространства.

Обитаемые космические станции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так как вес баков и топлива зависит от суммарного времени работы химической установки, использовать ее, вероятно, окажется выгодно лишь как дополнительный источник энергии для ОКС при кратковременном или импульсном применении.

НЕМАШИННЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ

Большой ресурс энергоустановок, предназначаемых для ОКС, требует максимального повышения надежности всех систем. Одним из путей повышения надежности является уменьшение вращающихся, трущихся и других напряженных в тепловом и механическом отношении узлов и агрегатов. Во всех рассмотренных нами после аккумуляторов и солнечных батарей схемах наиболее напряженными узлами являются турбина и электрогенератор. Но турбогенераторная установка — не единственный принципиальный способ получения электричества из тепловой энергии.

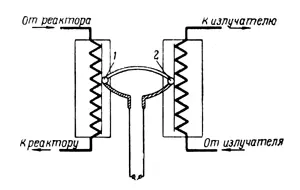

На рис. 35 показана схема термоэлектрического генераторас ядерным реактором. Работа его основана на получении термической электродвижущей силы (или термо-э.д.с.), т. е. на том же принципе, на котором работает обычная термопара, применяемая при измерениях температур.

Чем выше температура горячего спая, тем совершеннее термоэлектрический генератор. Поэтому одной из основных проблем осуществления такой схемы является подбор пар материалов, обладающих высокой жаропрочностью и высокими термоэлектрическими свойствами: малыми электросопротивлением и теплопроводностью материалов. Рекомендуется применять материалы с большим атомным весом, например свинец, теллур, висмут, у которых наилучшим образом сочетаются высокая термо-э.д.с. с минимальными электросопротивлением и теплопроводностью, что позволяет получить низкое рассеивание электрической мощности и небольшиe потери тепла.

К.п.д. термопар невелик. Так, по сообщениям иностранной печати, при максимальной температуре горячего спая 1100 °C и температуре холодного спая 550 °C к.п.д. не превышает 2 %. Экспериментальные термопары, например висмут плюс теллур, никель плюс серебро, дают к.п.д. до 5–7%. В перспективе к. п. д. термоэлектрических установок может быть доведен до 15 %.

После выхода на основной режим ядерная термоэлектрическая система не нуждается в системе регулирования, так как соответствующее конструирование системы «реактор — термопара — излучатель» дает возможность получить автоматическое саморегулирование перепада температур в течение нескольких лет [31].

Термоэлектрический преобразователь может быть с успехом использован также в солнечной или в радиоизотопной энергетических установках. Теплоноситель горячего спая в такой установке вообще не нужен. Нагрев будет осуществляться непосредственно сфокусированным пучком солнечных лучей или изотопом. К.п.д. таких установок будет выше, а удельный вес меньше.

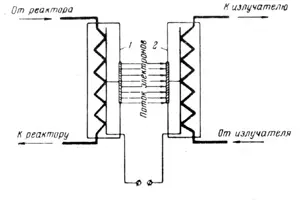

Значительно лучшие характеристики дает другой немашинный способ генерирования электроэнергии — термоэлектронный. Принцип работы ядерной энергосистемы с таким генератором показан на рис. 36. Катод получает постоянный приток тепла от ядерного реактора, анод же отдает тепло во внешнюю среду с помощью радиационного излучателя. Нагретый до высокой температуры катод эмитирует, т. е. излучает электроны, которые попадают на холодный анод. Таким образом, возникает э.д.с., т. е. разность потенциалов. Пространство между анодом и катодом представляет собой глубокий вакуум. Подобное устройство напоминает простейшую электpоннyю лампу — диод.

В таком генераторе параметры тока также зависят от максимальной температуры катода. К.п.д. термоэлектронного устройства может достигать довольно больших величин. Так, при температуре, катода 1250 °C и анода 550 °C был получен к.п.д. преобразования, равный 13 %. Считается, что к.п.д., равный 30 %, далеко не предел для термоэлектронных генераторов. Удельный вес таких преобразователей оценивается в 50-100 кг/квт без защиты, но в будущем предполагается получить 10 кг/квт, что позволит успешно применить термоэлектронные установки для энергоснабжения ОКС.

Хорошие весовые данные можно получить и от солнечной энергоустановки с термоэлектронным преобразователем, а также от установки, работающей на химическом топливе.

В настоящее время в зарубежной печати появляются сообщения о разработке принципиально новых, еще более эффективных бестурбинных электросистем с высоким к.п.д., например магнитогидродинамического генератора с к. п. д. 60 % и выше при относительно небольшом удельном весе.

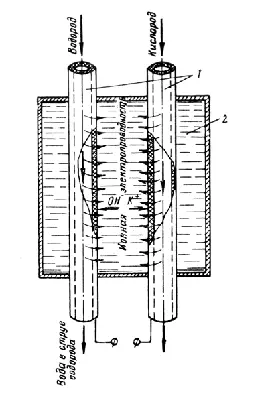

Кроме немашинных схем получения электроэнергия, которые основаны на преобразовании тепловой энергии, существует еще один довольно перспективный способ получения небольших мощностей тока, основанный на применении так называемого топливного элемента, который является непосредственным преобразователем химической энергии в электрическую. В этом отношении данный способ во многом напоминает действие аккумулятора. Устройство топливного элемента схематически показано на рис. 37. Через емкость, заполненную электролитом, например раствором едкого калия, проходят электроды — полые стержни из специального пористого материала, например графита.

Через внутренние полости электродов под давлением пропускаются газы — водород и кислород. Диффундируя через пористую поверхность, они вступают в контакт с электролитом. На водородном электроде в результате химической реакции освобождаются электроны, которые по внешней электрической цепи поступают на кислородный электрод. Движущиеся между электродами ионы замыкают цепь, причем образующаяся в результате химической реакции вода уходит через полый электрод вместе со струей водорода.

Топливные элементы могут дать очень высокий к.п.д. — до 80 % (теоретически до 100 %) при мощности в несколько киловатт. Удельная мощность и расходы газов через топливный элемент зависят от температуры электролита и давления газов. Расход газообразного водорода через один элемент с напряжением 0,8 в — около 1100 л/час на каждый киловатт мощности. Удельный вес топливных элементов при мощности 1 квт оценивается в 30–60 кг/квт [32].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: