С. Монетчиков - История русского автомата

- Название:История русского автомата

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2005

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Монетчиков - История русского автомата краткое содержание

Предлагаемая вниманию читателей издание представляет собой одну из первых удачных попыток дать объективную картину развития в нашей стране такого вида индивидуального автоматического оружия, как автоматы. До настоящего времени большинство значимых фактов и событий, представляющих интерес для исторического анализа, были засекречены. Книга «История русского автомата» подготовлена на основе работы автора со значительным количеством отечественных и зарубежных источников, в том числе ранее недоступных документальных и архивных материалов Министерства обороны и Министерства оборонной промышленности. Поэтому она будет весьма полезна как объективное историческое исследование не только специалистам в области средств ближнего боя, но и широкому кругу читателей, интересующихся историей стрелкового оружия, его настоящим и будущим.

Прим. OCR: Издание интересно еще и тем, что в нем подробно описываются все модели стрелкового оружия представленного на конкурсы, достоинства и недостатки, порядок испытаний и снимают многие мифы накопившиеся в этой области.

История русского автомата - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Последние по времени испытания автомата системы Федорова проводились в июле 1924 г. По их результатам комиссия постановила, что система «вполне приемлема для РККА». Однако слабость производственной базы Ковровекого завода, отсутствие всех необходимых материалов, мерительного инструмента, оснастки и лекал привело к тому, что все автоматы пришлось изготавливать полукустарным способом, 410 в значительной мере повлияло на качество продукции, где все основные детали фактически были не взаимозаменяемы. Оружие давало многочисленные задержки при стрельбе, особенно при подаче патронов из магазина. Из войск постоянно шли рекламации на боевые качества автоматов. Наряду с этим, Артком ГАУ в связи с серьезными трудностями в деле снабжения различными типами боеприпасов к стрелковому оружию подразделений РККА в 1924 г. принял решение о стандартизации в качестве основного штатного боеприпаса 7,62-мм винтовочного патрона образца 1908 г. А это. в свою очередь предполагало постепенное изъятие из войск с последующим снятием с вооружения всех образцов стрелкового оружия, в которых использовались иностранные патроны. В их число попадали и 6,5-мм автоматы системы Федорова. И хотя в том же, 1924 г., ГАУ приняло решение снять это оружие с вооружения Красной Армии и прекратить его производство, однако, дабы вся предыдущая работа не пропала втуне, двумя голами ранее Артком ГАУ предложил «…Токареву, Федорову. Дегтяреву, у которых уже имеются готовые типы, приложить все усилия к выработке окончательного образца под наш патрон в кратчайший срок».

С учетом этого решения автоматы конст рукции В.Г. Федорова продолжали состоять на вооружении элитного Московского стрелкового полка Пролетарской стрелковой дивизии вплоть до 1928 г., когда автоматы были изъяты из полка и переданы на склад. Объективную, хотя и нелицеприятную, оценку этому оружию дал в своем рапорте от 27 февраля 1928 г. помощник председателя Арткома ГАУ. По его отзывам испытание автоматов в войсках показало, что оружие Федорова «…слишком нежно для боевой службы, и в случаях запыления и загрязнения автоматы отказывают в действии-. Кроме того, в качестве одной из основных претензий к автомату Федорова предъявлялась его низкая меткость при ведении непрерывного огня, когда «…только первые пули (из очереди. — Прим. автора) попадают в цель, а затем весь сноп траекторий отклоняется от цели, и стрельба становится бесполезной. Всего до прекращения производства в октябре* 1925 г. Ковровским оружейным заводом было изготовлено 3200 автоматов».

Последнюю страницу автоматы системы Федорова вписали в свою историю несколько позднее, уже в 1940 г. Практически полное отсутствие в пехотных частях Красной Армии индивидуального автоматического оружия, столь зримо выявившееся в заснеженных лесах Карелии во время советско-финляндской войны 1939-40 гг., заставило советское высшее командование пройтись по всем запасам оружия, хранившегося на складах и в арсеналах и вновь вспомнить о крепко забытых к тому времени автоматах. Уже в январе- феврале 1940 г. практически все оставшиеся пригодными автоматы Федорова поступили на Карельский фронт), причем их в основном выдавали для вооружения подразделений войсковой разведки, где они еще раз продемонстрировали свои лучшие качества.

6,5-мм автомат Федорова обр. 1916 г. на вооружении развелчиков. Карельский фронт. Февраль. 1940 г.

В.Г.Федоров. 1954 г.

6.5-мм самозарядный карабин Федорова. Опытный образец 1912/22 г.

Приоритет В.Г. Федорова состоит в том, что он создал первый отечественный образец оружия этого класса под винтовочный патрон уменьшенной мощности. Несмотря на то, что 6,5-мм винтовочный патрон конструкции Федорова по своим характеристикам не является «промежуточным», его идея о необходимости создания для автоматической винтовки специального патрона уменьшенной мощности в последующем целиком себя оправдала. В.Г. Федоров проявил себя талантливым, одаренным и высокообразованным конструктором-оружейником, разработав конструкцию подобного патрона уменьшенного калибра и с улучшенной баллистикой, что, по сути, заложило основы для разработки оружия под «промежуточный» патрон. Он сумел не только предугадать основные тенденции эволюции стрелкового оружия, но и придать своими работами верное направление в развитии такого нового вида оружия, как автоматы (автоматические и штурмовые винтовки). При их разработке и изготовлении был накоплен ценнейший опыт проектирования и производства автоматического оружия, использованного вшхледствии при осуществлении идеи унификации стрелкового оружия. Базовая конструкция автомата Федорова послужила основой для разработки различных по своему назначению модификаций с единым принципом работы автоматики и схемой запирания канала ствола при выстреле.

В.Г. Федоров. В.А. Дегтярев совместно с молодыми конструкторами Г.С. Шпагиным и Д.Д. Ивановым из проектно-конструкторского бюро Ковровского оружейного завода в 1920-25 гг. создали целый комплекс автоматического стрелкового оружия, включающий в себя 13 различных образцов, причем не только для пехоты (самозарядный карабин, автоматическая винтовка, несколько вариантов ручных и станковых пулеметов), но и для Военно-Воздушных Сил (одинарные, спаренные и строенные авиапулеметы), а также для бронетанковых войск (спаренный танковый пулемет). Унификация значительно снизила затраты на разработку оружия, организацию его производства, позволила обеспечить взаимозаменяемость отдельных деталей и механизмов на различных образцах оружия одного и того же калибра, способствовала быстрому оснащению Красной Армии новыми образцами оружия, значительно сократив сроки изучения их материальной части личным составом в войсках, а также уменьшила затраты на техническое обслуживание и ремонт, упростила организацию технического обеспечения войск.

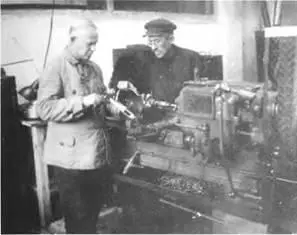

В.А. Дегтярев в иеху Ковровского завода им. Киркиж. 1930 г.

ГЛАВА 2 Предпосылки создания советского автомата

В предвоенный период командование Красной Армии уделяло самое серьезное внимание разработке и совершенствованию новейших образцов стрелкового оружия. Это было связано с тем, что несмотря на некоторое улучшение боевых и эксплуатационных качеств магазинной винтовки образца 1891 г., достигнутое в результате модернизации, она все же значительно уступала автоматическому оружию. Красная Армия нуждалась в автоматической или самозарядной винтовке, равноценной штатной винтовке образца 1891 г. по массе, меткости огня, надежности, которая также работала бы без задержек в любых, в том числе и затрудненных, условиях эксплуатации. Многочисленные конкурсы по созданию самозарядных и автоматических винтовок, проводившиеся в СССР на протяжении 1920-30-х гг., закончились принятием на вооружение вначале автоматической винтовки Симонова (АВС-Зб), а вскоре и самозарядных винтовок Токарева (СВТ-38 и СВТ-40). Однако это не принесло желаемых результатов, поскольку новым винтовкам были присущи многие недостатки: сложность конструкции, многочисленные сложности в обслуживании и эксплуатации, большая масса. Наряду с этими проблемами существовали и чисто объективные факторы, препятствовавшие созданию действительно простого и надежного оружия. К ним относилось использование штатного 7,62x54R винтовочного патрона образца 1908 г. с устаревшей конструкцией фланцевой гильзы, затруднявшей проектирование и изготовление магазинов к автоматическому оружию. Кроме того, избыточная мощность самого патрона влияла на неудовлетворительную по надежности работу механизмов автоматики и кучность боя очередями, особенно из неустойчивых положений. Попытки советских конструкторов-оружейников В.Г. Федорова, Ф.В. Токарева, В.А. Дегтярева, С.Г. Симонова добиться хотя бы приемлемых результатов в создании индивидуального автоматического оружия пехоты не принесли успеха. Сохранение на снабжении РККА 7,62-м. ч винтовочного патрона образца 1908 г. стало на многие десятилетия одним из основных источников многих проблем и трудностей, постоянно возникавших перед советскими конструкторами при проектировании новых образцов индивидуального автоматического оружия пехоты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: