Карл Гильзин - В небе завтрашнего дня

- Название:В небе завтрашнего дня

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1964

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Карл Гильзин - В небе завтрашнего дня краткое содержание

Эта книга представляет собой живой, увлекательный рассказ об авиации, ракетной технике и космонавтике, их настоящем и будущем. Она вводит юного читателя в мир необычных летательных аппаратов атмосферной и заатмосферной авиации. Сегодня эти аппараты еще только рождаются в замыслах ученых и конструкторов, на чертежных досках и экспериментальных аэродромах, но именно им принадлежит будущее. В 1959 году книга «В небе завтрашнего дня» удостоена второй премии на конкурсе Министерства просвещения РСФСР на лучшую книгу о науке и технике для детей. Автор книги — ученый-специалист и талантливый популяризатор науки. Созданные им книги («Путешествие к далеким мирам» и др.) переизданы во многих странах мира.

Прим. OCR: Одно из лучших изданий о авиации для детей, не потерявшее ценности до сих пор (по сути сегодняшняя авиация ничего принципиального, если не считать «стелс», не добавила). Немного наивное восхищение и прогнозы будущего отражают общее настроение в обществе того времени.

В небе завтрашнего дня - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Теперь, как правило, новый двигатель проектируется сразу под определенный самолет, а самолет — под двигатель. Да и как иначе, если иной раз обшивка самолета служит корпусом двигателя, а «носок» фюзеляжа — передней частью воздухозаборника!

Вот почему в нынешнее время ошибка в выборе двигателя и его увязке с самолетом оказывается подчас неисправимой. И самолет — результат большой, многолетней работы целого коллектива — устаревает, как говорят, на острие карандаша конструктора.

Неудивительно, что выбору наиболее подходящих двигателей, анализу наиболее выгодных областей их применения уделяется такое большое внимание. На эту тему написано немало научных работ, опубликовано немало статей. И все же, к сожалению, далеко не всегда удается получить определенное и четкое решение. Да, выбрать наиболее подходящий двигатель очень нелегко. И не только потому, что существует много различных конструкций. Чаще всего нельзя просто сказать — вот этот двигатель лучше. Этот оказывается лучшим в одних условиях полета, на одном режиме, а тот — на другом; один лучше по одним показателям, а другой — по другим. Но ведь устанавливать-то придется все-таки один!..

Впрочем, почему один? Может быть, есть смысл установить сразу два или даже три? Этот путь, действительно, используется.

Существует немало самолетов с комбинированными силовыми установками. На одном вместе с турбореактивным двигателем установлен прямоточный, на другом с прямоточным — ракетный и т. д.

Но так ли уж это хорошо? Ведь когда работает один из двигателей, другой становится «мертвым» грузом. К тому же иной раз установленные на самолете двигатели работают на различных топливах, что сильно усложняет дело.

Вот если бы удалось сконструировать двигатель, который сочетал в себе достоинства двух, а может быть, и трех разных двигателей, не обладая в то же время их недостатками! Умеют же мичуринцы создавать новые сорта растений и породы животных, совмещая в них лучшие качества исходных форм? Неужели нельзя воспользоваться этим плодотворным методом и в нашем случае? Ведь, наверное, создать «двигатели-гибриды» проще, чем гибриды живые!

По этому пути начинают идти конструкторы. Правда, пока идут они еще робко, на ощупь, но, можно думать, впереди их ждут большие творческие удачи. И, значит, авиация сделает еще один шаг вперед.

По-разному можно представить себе двигатели-гибриды. Вот, например, один из них (кстати сказать, не только нашедший практическое применение в авиации, но и сделавший это с большим успехом) — знакомый уже нам турбореактивный двигатель с форсажной камерой (ведь форсажная камера — по существу, прямоточный двигатель). Правда, такой гибрид как бы составлен из двух разных двигателей. Спереди — турбореактивный, сзади — прямоточный. Какой-нибудь гибрид яблока, полученный по этому методу, с одного бока был бы, допустим, бумажным ранетом, с другого — антоновкой, а у грейпфрута одна половина была бы лимоном, а другая — апельсином. Не очень, как видно, совершенный метод гибридизации! Но даже такой, «упрощенный» гибрид двух двигателей оказался замечательным. Ведь именно он позволил впервые преодолеть «звуковой барьер», превысить скорость звука в горизонтальном полете.

Еще один двигатель-гибрид, тоже уже нашедший широкое применение в авиации, представляет собой как бы сочетание турбореактивного и турбовинтового двигателей. Если в турбореактивном двигателе вся тяга создается реактивной струей газов, а в турбовинтовом почти вся тяга — винтом (на долю струи в нем приходится очень небольшая часть тяги), то в их гибриде тяга распределяется примерно поровну между винтом и струей. Неудивительно, что и по своим свойствам гибрид оказывается промежуточным между обоими исходными двигателями.

Чтобы получить такой гибрид, обычный турбореактивный двигатель как бы помещают внутрь канала, в котором вращается многолопастный воздушный винт небольшого диаметра или даже несколько таких винтов, установленных один за другим. Подобный винт правильнее назвать, пожалуй, высоконапорным вентилятором. Этот вентилятор приводится во вращение турбиной турбореактивного двигателя — обычно для этого за турбиной устанавливается еще одно специальное турбинное колесо. Холодный воздух, отбрасываемый назад вентилятором, создает реактивную тягу так же, как и горячая струя выхлопных газов двигателя.

Такие двигатели получили название турбовентиляторных, или двухконтурных. Легко видеть, о каких двух контурах тут идет речь, — это тракты, или каналы, по которым текут горячие газы и холодный воздух. Подобные гибридные двигатели обладают значительными преимуществами при больших дозвуковых скоростях полета, в этих случаях они расходуют меньше топлива, чем турбореактивные и турбовинтовые. А ведь эта область скоростей полета очень важна, с такими скоростями летают современные реактивные пассажирские самолеты. Поэтому турбовентиляторные двигатели и пользуются ныне большим успехом, в особенности в гражданской авиации. Они устанавливаются на ряде новых реактивных лайнеров, в частности, на отечественных самолетах «ТУ-124», летающих на трассах Аэрофлота.

Но уже созданные двигатели-гибриды далеко не исчерпывают всех имеющихся возможностей. Новые, более совершенные гибриды позволят шагнуть еще дальше по пути развития авиации.

Предложены различные конструкции двигателей-гибридов, которым, может быть, суждено стать двигателями авиации завтрашнего дня.

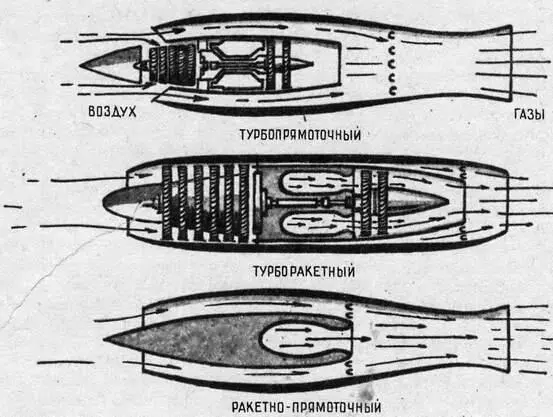

Первым таким двигателем может быть назван турбопрямоточный. Он представляет собой сочетание турбореактивного и прямоточного двигателей. Но ведь мы уже знаем такой гибрид — это турбореактивный двигатель с форсажной камерой. Правда, подобное сочетание, как было отмечено, носит несколько «кустарный» характер. А ведь можно органически слить оба двигателя! Так это и сделано в турбопрямоточном двигателе. В нем турбореактивный двигатель расположен в центральном теле сверхзвукового прямоточного двигателя, для которого такое тело необходимо. По существу, выходит, что турбопрямоточный двигатель представляет собой турбореактивный, помещенный в окружающий его воздушный канал…

Мы уже знаем, что в турбореактивном двигателе газы, поступающие на лопатки турбины, приходится сильно охлаждать с помощью свежего воздуха. Но от этого катастрофически снижается тяга, без которой невозможен сверхскоростной полет.

Двигатели-гибриды.

А нельзя ли сделать так, чтобы газы, выходящие из камеры сгорания, служили только для создания тяги и вытекали бы с большой скоростью из двигателя, минуя турбину? При этом не будет необходимости охлаждать их, скорость истечения намного повысится — следовательно, увеличится и драгоценная тяга двигателя. Но что же тогда будет с турбиной? Как заставить ее вращаться и развивать мощность, нужную для компрессора двигателя? Ведь эта мощность поистине огромна: в некоторых двигателях она превосходит 50 тысяч лошадиных сил!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Светлана Рощина - Небо завтрашнего дня [litres самиздат]](/books/1148912/svetlana-rochina-nebo-zavtrashnego-dnya-litres-samiz.webp)