З. Перля - Боевые корабли

- Название:Боевые корабли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1948

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

З. Перля - Боевые корабли краткое содержание

В книге «Боевые корабли» даны только первые, общие сведения о кораблях Военно-морского флота: как они развивались, как устроены и вооружены, как они ведут бой. Автор ставил перед собой задачу – дать своему читателю первую книгу о боевых кораблях, вызвать у него интерес к дальнейшему, более углубленному изучению военно-морского дела, материальной части флота и его оружия.

Прим. OCR: «Книги для детей надо писать как для взрослых, только лучше». Эта книга из таких. Вспомните, какая картинка Вам вспоминается при слове ФЛОТ? Скорее всего иллюстрация из этой книги. Прошло более полувека со дня её издания. Техника флота изменилась. Сменилась идеология. Но дух флота и его история до сих пор не имеют лучшего воплощения.

Прим.: Написание некоторых слов (итти, пловучий, повидимому и т.п.) сохранено как в оригинале, хотя не соответствует существующим правилам

Боевые корабли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Впереди сухопутных войск идут саперы и расчищают подступы к вражеским позициям, зачастую принимая на себя первый удар.

Корабли-тральщики, ведущие борьбу с минами противника, и их экипажи – это своего рода саперы моря. Они идут впереди своих боевых кораблей и убирают с их дороги расставленные врагом смертельные «ловушки». Это их основная боевая работа в походе и в бою.

На случай, если работу приходится проводить в обстановке боя, корабли эти вооружены: у них своя артиллерия, пулеметы, бомбометы.

Но дело не в устройстве этих кораблей, а в устройстве приспособления для борьбы с минами – главного оружия тральщиков; дело в самой технике применения этого оружия.

Тралы

Еще в прошлом столетии перед изобретателями была поставлена новая задача – найти средства борьбы с минами, такие средства, которые бы сначала нащупывали, обнаруживали мину и затем уничтожали бы или помогали ее уничтожить. Много всяких интересных устройств предлагали изобретатели. Особенно отличались на этом поприще русские минеры. Так, лейтенант Емельянов в 1883 году сконструировал своего рода подводные ножницы, которые захватывали и перерезали минрепы якорных или кабели донных мин. Это противоминное средство было принято на вооружение флота.

Очень скоро в русском флоте было предложено новое средство борьбы с минами – трал, своего рода подводная гигантская «жатка», которая захватывает в либо вытаскивает на поверхность, либо вовсе «срезает» мины.

Новое противоминное средство хотя и страдало еще недостатками и часто подводило моряков, все же оказалось наилучшим. Постепенно, один за другим, устранялись недостатки. Пока не было особенно крупных столкновений на море, усовершенствование тралов и всего дела борьбы с минами – «траления» – шло медленно. Но русско-японская война 1904 года и особенно первая мировая война сильно подвинули вперед технику и тактику траления.

В наши дни различные виды тралов – наиболее распространенное средство борьбы с минами.

Точно поднимающиеся из морской глубины гигантские водоросли, десятки и сотни тысяч минрепов тянутся со дна моря чуть ли не до самой его поверхности. Как бороться с этими опасными, взрывчатыми «зарослями»? По видимому, именно сходство с зарослями довело моряков па мысль о возможности скашивать эти заросли, «убирать» их, как убираются на полях п лугах хлеба и травы.

Оказалось, что именно таким способом лучше всего можно обезвредить опасные «ловушки», расставленные противником на морских путях.

К началу второй мировой войны минеры хорошо научились искусству воевать с прячущимся под водой невидимым против ником.

Как устроен и работает трал, буксирующий затраленные мины на мелкое место.

Как устроена современная подводная «минная жатка», которую моряки называют тралом?

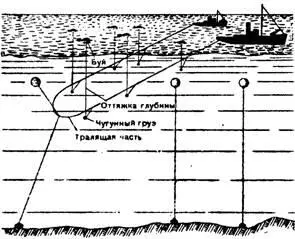

Режущим «лезвием» ей служит толстый стальной трос, очень длинный, иногда до 200 метров. Это «лезвие» носит название «тралящая часть». Его нужно заставить двигаться под водой на такой глубине, чтобы ого захватывало минрепы всех мин, попадающихся на пути, на несколько метров ниже самих мин. Как же это делается? К «лезвию» прикрепляются не одна, а две «рукоятки». Это два толстых пеньковых троса. Каждый из них привязан к одному из концов «лезвия». Когда «лезвие» опущено в воду, оно должно двигаться на определенной глубине. Но собственная тяжесть может его увлечь вниз, насколько позволит длина пеньковых «рукояток». Чтобы этого не случилось, «лезвие» как бы подвешивается к поверхности моря: по всей длине к нему привязаны тросики – их называют «оттяжки глубины». Верхние концы оттяжек привязаны к буйкам, которые не тонут и поддерживают тралящую часть. Совсем близко от нижнего конца оттяжек привязаны грузы, которые не дают тралящей части подняться выше заданной глубины. Л между грузами на стальной трос «лезвия» надеты «кошки» – четырехлапые якоря. Их назначение: делать «лезвие» цепким и помогать ему захватывать минрепы мин.

Так выглядит трал, когда он в действии, в воде. Пока он на корабле, на нем нет пи буйков, ни грузов. Вся тралящая часть намотана на барабан – вьюшку лебедки.

А кто приводит, в движение подводную «жатку» и убирает снятые ею мины?

Специальные корабли тянут за собой трал. Их называют тральщиками. На каждый трал приходится по два таких корабля.

Лебедка-вьюшка о тралом находится на одном из тральщиков. Корабли сближаются, и тогда с тральщика, где находится трал, на второй корабль передают один бросательный конец» – пеньковый трос- «рукоятку», который привязан к концу тралящей части. После этого корабли расходятся на всю длину тралящей части. Пока это длится, трал медленно разматывается, а моряки с первого тральщика надевают на «лезвие» кошки, а на оттяжки глубины- буйки и грузы. Трал погружается в воду уже снаряженным для подкашивания мин. Когда вся тралящая часть опущена, «вытравлена» в воду, тральщики одновременно идут вперед параллельным курсом, увлекая за собой уже готовое ii действию «лезвие» подводной «жатки».

Как только трал зацепит минреп мины, на тральщиках об этом узнают немедленно.

Часть буйков в этом месте трала сближается, а один из них даже ныряет в воду, точно поплавок удочки, когда клюнула рыма. Это значит, что «лезвие» зацепило мину – тяжесть, нависшая па «лезвии;., прерывает спокойное «плавание» буйков, вносит смятение в их движение. Тральщики все же продолжают двигаться вперед и тащат мину ‘вместе с ее якорем за собой. Зачем?

Чтобы ответить на этот вопрос, последуем за тральщиками.

Вот они затралили мину и потянули ее на мелкое место. И вдруг из воды показался большой металлический шар с торчащими во все стороны колпачками – та самая мина, которую «подкосили›, тральщики. Почему же мина всплыла на поверхность?

Мы уже знаем, что якорные мины автоматически устанавливаются на заданной глубине – не выше и не ниже. Когда тральщики тянут мину на мелкое место, ее корпус поднимается все ближе и ближе к поверхности воды – ведь глубина моря становится меньше, а минреп остается все той же длины. И наконец мина показывается на поверхности. Обнаруженный и видимый враг уже не страшен. Моряки с тральщика расстреливают его или уничтожают особыми подрывными патронами. В обоих случаях в корпусе мины пробиваются отверстия, в них проникает вода, и мина тонет.

Мы сказали: «тральщики тянут мину за собой»; на море говорят не «тянут», а ‹буксируют». Поэтому тог вид трала, о котором уже рассказано, так и называется буксирующим. И о нем рассказано в первую очередь потому, что буксирующий /рал очень распространен и надежен. Когда такая «жатка» пройдет по своему участку, она почти никогда не оставляет за собой притаившихся, «незамеченных» мин. По чтобы такой трал работал надежно, тральщикам приходится итти с небольшой скоростью – всего с-7 узлов (11-13 километров в час). И это. конечно, недостаток буксирующего трала.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: