Н. Родионов - Коси, коса…

- Название:Коси, коса…

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Родионов - Коси, коса… краткое содержание

В статье рассматривается вопрос – что же такое коса, как ее подготовить к работе.

Коси, коса… - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рис. 5. Косовище с двумя ручками: 1 – косовище; 2 – первая ручка; 3 – вторая ручка

Клин изготавливают из прочного сухого дерева.

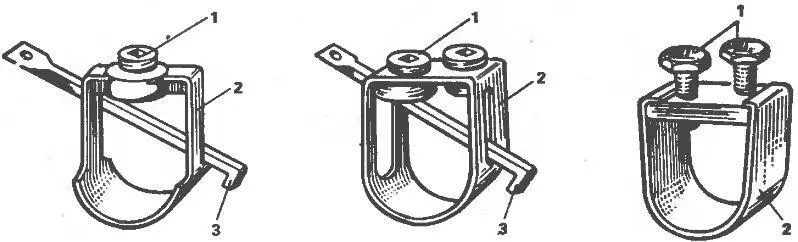

Кольца (см. рис. I) применяют как широкие (одно кольцо), так и узкие (два кольца). Выпускаются также и специальные косные кольца с крепящими винтами (рис. 6).

Рис. 6. Конструкции косных колец с винтами: 1 – винт; 2 – кольцо; 3 – ключ

Выбор ножа косы

Для кошения в садах, на приусадебных участках, где имеются гряды, ягодные кустарники и плодовые деревья, вокруг которых необходимо чисто обкосить траву, наиболее удобными являются косы № 5 и 6. Для заготовки сена на открытых местах обычно используют косы больших размеров. Как правило, размер косы косец выбирает «по себе». Однако считается, что коса № 6 является наиболее рациональной.

Ранее процесс изготовления ножа косы включал в себя более двадцати последовательных операций. На выполнении каждой из них специализировался один мастер. Изготовленные иожи сортировал главный мастер. При этом он руководствовался следующими требованиями: нож, взятый за пятку, при плавном нажиме носиком в деревянный предает с усилием до 200Н и покачивании должен был пружинить, но не гнуться; при скручивании полотна нож также должен был пружинить, а после снятия нагрузки – возвращаться в исходное положение. Нож, отвечающий этим требованиям, поступал в 1-й сорт, а если гнулся, то его направляли для доработки (вторичной закалки) или же в брак. Если наблюдался незначительный изгиб обуха или носика, то нож поступал во 2-й сорт. Ножи, в которых при испытании возникали трещины, шли в брак. Заметим, что брак составлял примерно 10 % общего производства ножей.

Ежегодное производство кос в России не превышало 150 тыс. шт. (Черняев В. В. Производство стальных кос.- Спб., 1888), что, конечно, не могло удовлетворить потребности крестьян в стране. Поэтому косы завозились из-за границы, преимущественно из Австрии, до 3-4 млн. шт. в год. Причем торговцы покупали за границей не более 10% хороших кос, до 20% средних и примерно 70% плохих, рассчитывая на неопытность покупателя. Учитывая это, крестьянин должен был уметь выбрать нож косы.

Специалисты и практики рекомендовали при выборе ножа косы руководствоваться следующими соображениями. Прежде всего на поверхности ножа не должно быть трещин и расслоений. Полотно по всей длине ножа обязано было быть ровным и одинаковой толщины. Неровности выявляли, прикладывая к полотну ножа небольшую гладкую металлическую пластину или монету. Качество стали, а также наличие трещин определяли по звуку: брали нож косы за пятку и ударяли обушком о массивный деревянный предмет. При этом хорошая коса издавала чистый ясный звук. Кроме того, о качестве ножа судили по его упругости и твердости: брали нож косы за пятку, носиком упирали в твердый предмет и слегка надавливали. Если при этом полотно прогибалось равномерно, а после снятия нагрузки принимало исходную форму, то считали, что коса должна быть хорошей.

Другие рекомендации по выбору косы созвучны с описанными выше. Например, покупатель, повесив нож косы пяткой на палец, постукивал им о предмет из дерева и прислушивался: если нож издавал звук протяжный, мелодичный, высокого тона, то это верный признак того, что нож косы хорошего качества и без пороков. Если же издаваемый звук был глухой, отрывистый, то от покупки косы следовало отказаться.

При выборе ножа косы пользовались и таким способом. Брали с собой в магазин гвоздь (он изготовлен из мягкой стали). Проводили им поперек лезвия ножа косы и наблюдали: если с гвоздя срезается стружка, то закалка косы хорошая, а если гвоздь скользит свободно и стружка с него не снимается, то коса закалена плохо и при работе будет быстро тупиться.

И в наше время, несмотря на более совершенную технологию изготовления ножей кос, качество их не всегда отвечает требованиям потребителя. Поэтому способы определения качества ножа косы, применявшиеся ранее практиками, не потеряли своей актуальности.

В настоящее время ножи кос изготавливает единственное в стране предприятие – Артинский механический завод. Первая в России коса заводского производства была выпущена именно здесь еще в 1809 г.

Готовим косу к работе

Подготовка косы к работе включает в себя заточку полотна, посадку ножа косы на косовище и отбивку лезвия.

Если нож новый, то его сначала з а -тачиваютс нижней стороны по всей длине полотна на ширину 15-20 мм на мелкозернистом абразивном круге. При заточке нужно обязательно охлаждать нож водой, что предотвращает перегрев полотна. Для этого нижняя часть наждачного камня должна быть погружена в воду на 20-50 мм. Частота вращения круга не должна превышать 100 оборотов в минуту. Нож затачивают до появления тонкого заусенца на лезвии, который затем снимают абразивным бруском. Иногда нож затачивают на половину первоначальной толщины лезвия, а затем отбивают косоотбоями. Такая заточка полотна облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож, естественно, до его насадки на косовище.

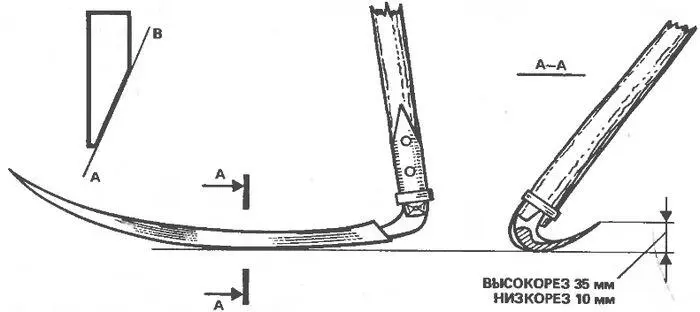

Перед насадкой ножа косовище ставят в вертикальное положение (заостренным концом вверх) и на уровне пупка косца на косовище делают метку (здесь будет крепиться ручка). Затем нижний конец косовища стесывают так, чтобы подъем лезвия полотна в разрезе А-А (рис. 7) составлял 10-20 мм для косьбы на ровном лугу и 25-35 мм – для местности с кочками, ухабами, оврагами. На стесанной плоскости делают аккуратное углубление для ши-пика пятки. Перед тем как сделать углубление, нож косы прикладывают пяткой к стесанной плоскости косовища и добиваются, чтобы расстояние от места присоединения ручки к косовищу до обушка пятки равнялось расстоянию от того же места на косовище до носика ножа. При этом пятка ножа должна располагаться примерно посередине стесанной плоскости косовища.

Рис. 7. Величина подъема лезвия полотна

После этого отмечают карандашом положение шипика на плоскости косовища и делают углубление для шипика так, чтобы шипик входил в углубление с небольшим натягом. Для проверки подъема лезвия предварительно (не накрепко) насаженную косу устанавливают ножом на ровную гладкую поверхность, как при косьбе. Между лезвием и полом должен быть необходимый зазор (см. рис. 7). Затем с помощью шнура устанавливают захват косы (рис. 8), то есть отклонение носика ножа косы в наружную сторону от дуги, проведенной из точки присоединения ручки к косовищу через обушок пятки ножа. Для этого пальцем одной руки прижимают шнур к тому месту косовища, где будет присоединена ручка, а другой рукой подводят натянутый шнур к обушку пятки ножа, фиксируют эту длину шнура и, не сбивая отметки на шнуре, подводят его к острию носика косы. Если отмеченное расстояние на шнуре соответствует расстоянию от места установки ручки до носика, то захват равен нулю. В случае, когда расстояние до носика больше,- захват называют положительным, когда меньше – отрицательным. Обычно косцы устанавливают положительный захват в пределах 0-20 мм в зависимости от твердости и густоты травы, а также своей физической силы. Некоторые же косцы предпочитают даже отрицательный захват до 10 мм.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: