Руслан Чумак - Казалось бы мелочи

- Название:Казалось бы мелочи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Руслан Чумак - Казалось бы мелочи краткое содержание

В настоящей статье автор, опираясь на некоторые неопубликованные данные из отчётов, рассмотрел причину неудачи автомата Булкина с точки зрения общих принципов механики и в сравнении с автоматом Калашникова.

Казалось бы мелочи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

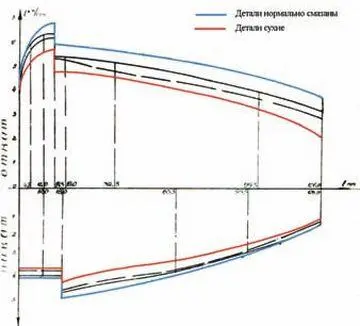

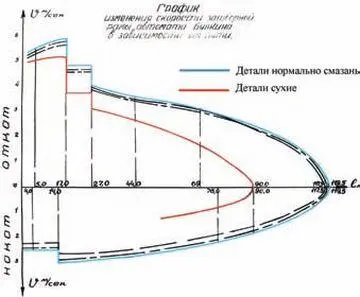

Графики изменения скорости затворной рамы автоматов Калашникова и Булкина в зависимости от пути:

Автомат Калашникова

Автомат Булкина

На велограмме отката автомата Булкина можно видеть два резких перелома, означающих резкое снижение скорости затворной рамы вследствие удара. Первый удар происходит в конце свободного хода затворной рамы при присоединении круглой оси к ведомой поверхности затвора, второй удар – окончание отпирания и присоединение затвора к раме. После этих последовательных ударов скорость рамы падает на 33%. При сухих деталях падение скорости рамы ещё существеннее, а длина отката рамы сокращается на 25% – со 120 мм до 90 мм, что ведёт к возникновению таких задержек, как недоход подвижных частей в крайнее переднее положение и даже неотражение гильзы. Последних задержек у автомата Булкина наблюдалось 97 (0,682%) против 1 (0,007%) у автомата Калашникова, то есть почти в 100 раз больше! Кроме того, в ходе испытаний возникали и другие задержки, характер которых говорит о высокой энергоёмкости механизма запирания автомата Булкина:

– стрельба на углах возвышения +80…85°: у автомата Рукавишникова 1 задержка, у автомата Булкина – 2. Остальные автоматы задержек не имеют.

– стрельба при сухих обезжиренных деталях: у автомата Булкина 1 задержка, у автомата Дементьева – 1, у автомата Рукавишникова – 2.

– стрельба при густой смазке: автомат Булкина – не работает, автомат Судаева – не работает, автомат Дементьева – 6 задержек.

– стрельба после переползания с автоматом по песку: автоматы Булкина, Судаева и Коробова не работают.

– стрельба после замораживания до -50…55°С: автоматы Булкина и МР-44 не работают.

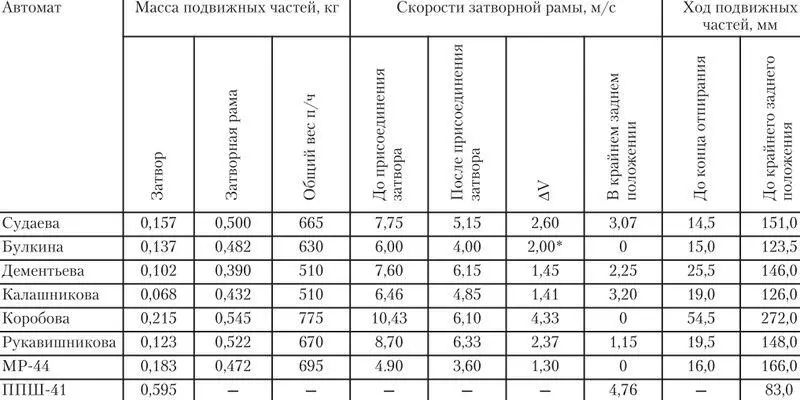

Значительный интерес представляют некоторые данные, приведённые в таблице 1. Они характеризуют автоматику оружия в целом. Из данных таблицы следует, что массы затворных рам автоматов Калашникова и Булкина достаточно близки. Соизмеримы и их скорости в конце свободного хода, но путь рамы автомата Калашникова до конца отпирания на 21% больше, чем у автомата Булкина, что обеспечивает меньшую потерю её энергии на отпирание затвора и способствует большей плавности работы механизма. Скорость затворной рамы АК в конце отпирания на 17% выше, чем у автомата Булкина, почти во столько же раз больше будет и её энергия. В результате затворная рама автомата Калашникова приходит в крайнее заднее положение со скоростью 3,2 м/с, и, встречаясь с затыльником коробки, отскакивает и идёт в накат со скоростью около 1,4 м/с, что придает ей дополнительную энергию для осуществления цикла опера – ций периода наката.

Таблица 1. Параметры подвижных частей автоматики 7,62-мм автоматов под патрон 1943 г, участвовавших в испытаниях в августе 1947 года.

* В данном случае ΔV рассчитано по велограмме и представляет суммарное падение скорости затворной рамы в откате после двух ударов

Затворная рама автомата Булкина не обладает энергией, достаточной для движения до затыльника ствольной коробки: удара подвижных частей в крайнем заднем положении не происходит. Движение подвижных частей автомата Булкина в накате осуществляется только под действием возвратной пружины, что существенно снижает энергетические возможности автоматики, особенно в затруднённых условиях эксплуатации.

После испытаний лета 1947 года А. А. Булкин доработал свой автомат (доработанный вариант получил индекс ТКБ-415), устранил почти все замечания комиссии, но конструкция механизма запирания осталась прежней. Автомат Булкина ТКБ-415 обладал высоким потенциалом. В ходе полигонных испытаний августа и декабря 1947 года, а также 1948 года, автоматы Булкина и Калашникова по некоторым параметрам буквально «шли ноздря в ноздрю»: оба признавались наиболее простыми в конструктивном и технологическом отношении, имели рационально спроектированные узлы запирания, отличались в лучшую сторону от других образцов по внешнему виду и по удобству разборки. По кучности стрельбы короткими очередями из положения лёжа с упора автомат Булкина даже превосходил автомат Калашникова (за счёт отсутствия удара рамы в крайнем заднем положении). По мнению того же А. А. Малимона, из автомата Булкина «…мог бы получиться, с некоторыми отличиями, дублёр автомата Калашникова, поскольку и без этого между этими двумя системами по отдельным узлам создалось большое конструктивное сходство….». Но по безотказности функционирования в затруднённых условиях автомат Булкина уступил образцу Калашникова, а победитель в любом соревновании, как известно, может быть только один. Здесь важно понять следующее – время компромиссов в вопросе, какой образец принимать на вооружение необратимо ушло. Опыт эксплуатации стрелкового оружия в Великой Отечественной войне заставил придавать вопросам его надёжности исключительное значение. На основе этого опыта в отечественной оружейной теории и практике окончательно утвердилось положение: не обладающее полной надёжностью в бою оружие не пользуется признанием в войсках при любых, каких угодно положительных качествах и не должно быть допущено к эксплуатации. (А. А. Благонравов. 1894-1975. -М.: «Наука», 1982. с. 124). Это положение наложило серьёзный отпечаток на облик послевоенного отечественного стрелкового оружия. Знание этого положения позволяет понять причины исхода многих конкурсов и испытаний, оно – источник Великой славы советского стрелкового оружия как самого надёжного в мире.

Доработанный автомат Булкина ТКБ-415 (фото С. Павлова)

А был ли у Булкина шанс доработать механизм запирания и победить в конкурсе? По сведениям, приведённым в книге А. А. Малимона «Отечественные автоматы (Записки испытателя-оружейника). – М.: МО РФ, 1999., специалисты полигона советовали Булкину изменить механизм запирания его автомата по образцу схемы Гаранда. Но А. А. Булкин, якобы не последовал этому совету, по пути коренной переделки автомата не пошёл и в результате проиграл М. Т. Калашникову. Было ли это так на самом деле? Документы отчёта НИПСМВО №232 за август 1947 г. не дают конструктору Булкину почвы для столь радикальных переделок в своём автомате. В рекомендациях по доработке автомата Булкина нет пункта, указывающего на необходимость переделки механизма запирания, а лишь содержится требование «…за счёт уменьшения трения деталей подвижной системы в ствольной коробке и других мероприятий добиться улучшения работы системы». Здесь может возникнуть соблазн истолковать фразу «…и других мероприятий…» как негласное разрешение на такую переделку. Но дальнейшее изучение отчёта выявило чёткое указание на категорический запрет всяких коренных переделок в конструкциях испытуемых автоматов. В протоколе заседания научно-технического совета НИПСМВО от 15 августа 1947 г., на котором рассматривались результаты конкурсных испытаний автоматов, в выступлении инженер-подполковника Лысенко имеются такие строки: «…в отчёте дать совершенно чёткие указания, что именно дорабатывать. Если мы хотим иметь автомат на вооружении в ближайшем будущем, то надо ограничить авторов в доработке автоматов, с тем, чтобы доработка шла только в направлении указанном в отчёте, так как если авторам будет дана полная свобода действия, то…изготовленные новые варианты… могут иметь мало общего с испытанными и покажут результаты хуже тех, что имеем сейчас». Возможно, советы о переделке механизма запирания офицеры полигона давали Булкину в неофициальной обстановке, но такие пожелания к делу, как говорится, не пришьёшь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: