Александр Комаровский - Записки строителя

- Название:Записки строителя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Комаровский - Записки строителя краткое содержание

Воспоминания Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, доктора технических наук, профессора, генерал-полковника инженерно-технической службы Александра Николаевича Комаровского охватывают сорок лет его деятельности как инженера-строителя.

Канал имени Москвы, оборонительные рубежи в годы Великой Отечественной войны, Челябинский металлургический завод, первая атомная электростанция в Обнинске, Московский государственный университет, научно-исследовательские комплексы в Дубне — о строительстве этих и других интересных и сложных сооружений рассказывает автор в своей книге.

И не только рассказывает. Обращаясь к молодым строителям, автор делится своим опытом, наблюдениями и размышлениями по коренным проблемам строительства.

Записки строителя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Схема расположения шлюза № 3 и насосной станции

Шлюз № 3, в частности его нижняя голова, имеет особое и, как мне кажется, замечательное архитектурное оформление, неизменно вызывающее восхищение всех плывущих на пароходах через шлюз или идущих по Дмитровскому шоссе вдоль шлюза. На будках управления нижней головы шлюза установлены большие каравеллы, выполненные по рисункам ленинградского знатока старинного флота и любителя изготовления макетов судов бывшего капитана С. Юрьева. Каравеллы повторяют очертания корабля Колумба «Санта Мария». Макеты изготовлены из листовой меди по стальному каркасу в мастерских строительного района отличными мастерами — цыганами. Вероятно, им впервые вместо медных котлов довелось заняться монументальными художественными произведениями, но они блестяще справились со столь необычным заказом. Во время Великой Отечественной войны, когда фашистские полчища подходили к Яхроме, эти каравеллы были спрятаны в земле, а после войны установлены вновь.

Строительная площадка шлюза № 3 была крайне тесна, так как располагалась на узкой ленте между р. Яхрома и Савеловской ж. д. и была изрядно загромождена отвалами вынутого грунта. В дальнейшем этот грунт шел на засыпку котлована за стенами шлюза, а частично пропускался через промывные и обогатительные устройства для получения песка и гравия. Пришлось серьезно подумать над размещением дорог и складов, чтобы успешно разрешить обязательную задачу — прямоточность движения материалов от складов до места укладки.

Шлюз № 4 также расположен в крайне неблагоприятных гидрогеологических условиях. Они заставили проектировщиков и изыскателей проявить большое искусство в расположении шлюза, так как в десятках метрах от него по обеим сторонам были плывунные отложения. Из-за этого при выемке котлована под насосную станцию № 184 пришлось отказаться от экскаваторов и прибегнуть к гидромеханизации с отсосом разжиженного грунта пульповыми насосами. Это позволило своевременно закончить котлован и начать бетонные работы.

Сооружение всего гидроузла и соответствующего участка канала, включавшего очень сложную выемку на так называемом Галявинском бугре, вел комсомольский участок Центрального района. Комсомольцем был и начальник участка, прекрасный организатор и общий любимец Николай Васильевич Фадеев (ныне Генеральный секретарь СЭВ — Совета Экономической Взаимопомощи). Строительством насосной станции № 184 руководил энергичный и строгий комсомолец Иван Жуленев. А начальником строительства шлюза № 4 был Григорий Ефимович Павский, руководивший впоследствии сооружением коксохимических батарей Челябинского металлургического завода.

Н. В. Фадеев

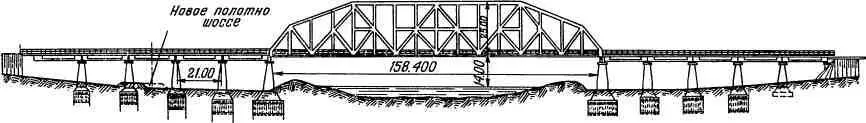

Серьезным сооружением в составе Центрального района явился железнодорожный мост у ст. Яхрома на Савеловской ж. д. (см. рис.). Этот двухпутный мост имеет основной пролет 158,4 м, перекрываемый металлическими фермами с высотой конструкций 25 м. На подъездах к основному пролету имеется еще по 5 пролетов длиной 21 м, перекрытых железобетонными балками. Все опоры моста основаны на сваях. Монтаж моста под руководством инженера А. В. Белова произведен в рекордно короткие сроки: за пять месяцев было смонтировано около 2500 т металлоконструкций. Причем один из двух огромных пролетов моста длиною в 158,4 м и весом в 1260 т на металлических катках был передвинут на опоры на расстояние 10,8 м.

Схематический чертеж моста через канал у шлюза № 4

В состав района входил и шоссейный мост через канал у г. Дмитрова. При сооружении этого моста у нас неожиданно возникло серьезное затруднение. Фермы были уже смонтированы, и плотники работали над устройством деревянного настила пешеходного тротуара. Кто-то из рабочих ударил кувалдой по металлическому элементу нижнего пояса ферм, и он разлетелся на куски, как стеклянный! Вызвали меня. Действительно, металл оказался настолько хрупким, что от удара ломались крупные прокатные профили. Было над чем задуматься!.. Лишь к вечеру разобрался, что стоял 30—35-градусный мороз, а металл, полученный с Керченского завода, имел большое содержание фосфора и серы, что и вызвало его чрезмерную хладоломкость. В дальнейшем с этим явлением в еще большем масштабе мне пришлось столкнуться при строительстве Ангарского комбината, но об этом речь впереди.

Короче говоря, пришлось все металлоконструкции моста демонтировать, получать новые профили из качественного нехладоломкого металла и готовить фермы непосредственно на месте работ. Мост был «восстановлен» к весенней навигации.

В августе 1934 г., в один из выходных дней, на строительство приехал Алексей Максимович Горький. В клубе строительства в Дмитрове состоялась встреча ударников с любимым писателем. Сначала выступали наши передовики производства, рассказывали о своей работе, а затем Алексей Максимович. В теплой, душевной речи он отметил, что темпы и масштабы работ, о которых не могли даже мечтать в дореволюционной России, теперь под силу русскому народу. Это строительство, говорил Горький, великая школа, в которой вы все проходите науку по изменению облика нашей Родины в самые короткие сроки, каких не знали до сих пор у нас в России.

Алексей Максимович, которого мне приходилось слышать не раз, никогда не мог спокойно говорить о величии свершений и планов нашей Родины. Он всегда очень волновался, говорил с большим душевным подъемом. Так было и в этот раз. После выступления Алексей Максимович, очень усталый и не совсем здоровый, долго беседовал с отдельными строителями. Его интересовало все — от прошлого его собеседников, до их быта и труда сегодня.

Трудно передать, какой подъем вызвали проникновенные слова Горького у многочисленной и очень пестрой по составу аудитории. Эта встреча, без сомнения, осталась в памяти каждого из нас навсегда.

В горячие весенние дни 1937 г., когда мы готовились к пропуску первых теплоходов, совершенно неожиданно для нас приехали на строительство канала руководители партии и правительства.

В тот день, 22 апреля, я находился на шлюзе № 4. Вдруг из-за поворота показались машины — одна, другая, третья, четвертая… Они быстро проехали к верхней голове шлюза и здесь остановились. Подбежав к передней машине, я увидел, что из нее выходят И. В. Сталин и другие члены правительства. Представившись и коротко доложив обстановку, я пригласил гостей на мост, откуда был виден весь Влахернский узел сооружений — шлюз № 4, насосная станция и красивая панорама канала, перерезающего Галявинский бугор. И. В. Сталин подробно интересовался работой отдельных элементов узла, причальных массивов, смыканием судоходного канала с насосной станцией.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: