Александр Комаровский - Записки строителя

- Название:Записки строителя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Комаровский - Записки строителя краткое содержание

Воспоминания Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, доктора технических наук, профессора, генерал-полковника инженерно-технической службы Александра Николаевича Комаровского охватывают сорок лет его деятельности как инженера-строителя.

Канал имени Москвы, оборонительные рубежи в годы Великой Отечественной войны, Челябинский металлургический завод, первая атомная электростанция в Обнинске, Московский государственный университет, научно-исследовательские комплексы в Дубне — о строительстве этих и других интересных и сложных сооружений рассказывает автор в своей книге.

И не только рассказывает. Обращаясь к молодым строителям, автор делится своим опытом, наблюдениями и размышлениями по коренным проблемам строительства.

Записки строителя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отлично зарекомендовали себя на строительстве МГУ и детали из белого литого камня (см. приложение). Внешне они ничем не отличаются от высококачественного известняка. Изготовлялись эти детали в мастерских строительства и служили как для сооружения монументальных скульптур, так и для облицовки главного корпуса в качестве переходных элементов от гранитного цоколя к керамической облицовке.

Литой камень получался путем сплавления в специальных плавильных печах при температуре 1350—1550° шихты из кварцевого песка, доломита и мела. Сплав, залитый в пропаленные земляные формы, кристаллизовался при температуре 920° и затем постепенно остывал. Полученный таким путем минерал дионсид имел предел прочности 4000—5000 кг/см 2, объемный вес 2,9 т/м 3, водопоглощаемость от 0,3 до 1%. Все эти показатели обеспечивали долговечную сохранность материала в атмосферных условиях.

Не сомневаюсь, что многие из тех, кто побывал хотя бы возле университета на Ленинских горах, обратили внимание на замечательные монументальные бронзовые скульптуры, украшающие здание МГУ, в частности памятник М. В. Ломоносову. Эти скульптуры изготовлены в довольно примитивных условиях мастерских строительства небольшой бригадой литейщиков во главе с замечательным мастером, виртуозом своего дела Владимиром Васильевичем Лукьяновым.

Владимир Васильевич начал трудиться еще в 1917 г. Им отлиты скульптура Вучетича «Перекуем мечи на орала», украшающая здание ООН в Нью-Йорке, фигура Горького у Белорусского вокзала, памятник Чайковскому около зала Консерватории в Москве и многие, многие другие великолепные произведения. Я был очень тронут и взволнован, когда спустя 10 лет после сооружения МГУ, вечером ко мне пришел Владимир Васильевич со своими мастерами и принес великолепно выполненную в бронзе скульптуру Владимира Ильича Ленина по подлиннику скульптуры Андреева, которую особенно высоко ценила Надежда Константиновна Крупская. Это прекрасное произведение и сегодня стоит в рабочем кабинете, напоминая и о мастере, и о годах строительства МГУ.

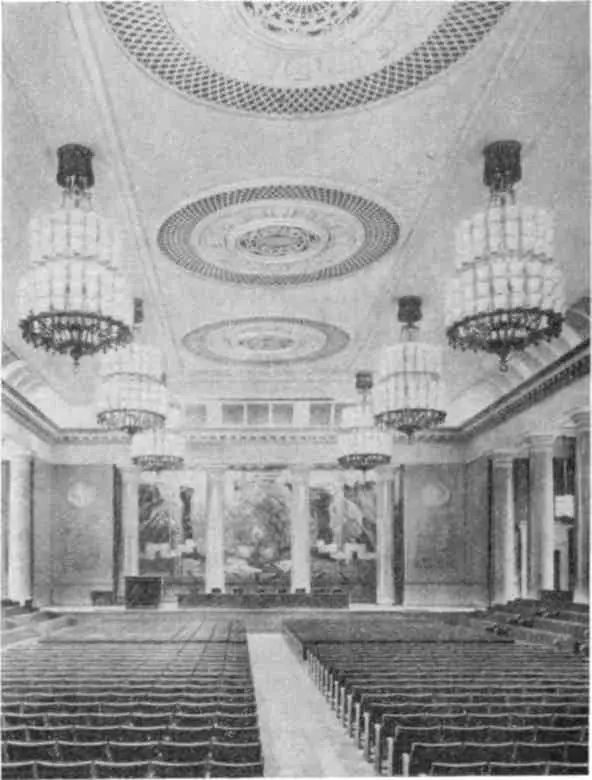

Актовый зал МГУ

Оглядываясь назад, нельзя не признать ряд существенных недостатков в проекте (в основном главного высотного корпуса) МГУ. Часть из них относится к архитектурно-компоновочным решениям, которые были заложены в утверждением Советом Министров форпроекте и по тем временам не могли быть ревизованы, часть же в известной мере была связана с темпом работ, которые велись, как я говорил, параллельно с проектированием. Назову некоторые, с моей точки зрения, недостатки этого в целом замечательного комплекса сооружений.

Прежде всего — соотношение учебно-научной и жилой площади с полезной площадью построенных сооружений. Оно равно всего 0,48, что, безусловно, недостаточно для учебных заведений. Площадь коридоров, а также разного рода вестибюлей и т. п. можно было бы сократить без ущерба для эксплуатации.

Расположение фабрики-кухни и громадной студенческой столовой в подвальных этажах главного корпуса представляется спорным. Нередко кухонные запахи распространяются на все этажи главного корпуса, несмотря на очень мощную вентиляцию с большим воздухообменом. Вероятно, было бы лучше разместить фабрику-кухню и столовую (а может быть, и две-три, в зависимости от расположения корпусов) в отдельном здании, соединив его как с главным корпусом, так и с остальными корпусами факультетов проходными туннелями.

При богатстве многих архитектурных решений необоснованно занижена высота вестибюля главного здания. У входящего в это грандиозное здание возникает ощущение какой-то «приниженности», исчезающей лишь после перехода через вестибюль в остальные помещения. Сомнительными представляются и внутренние дворики (по два со стороны переднего и заднего фасадов). Для закрытия их потребовалось сооружение специальных сложных и дорогих открылок. Эти дворики практически не используются, и открытие их вряд ли нарушило бы общий архитектурный замысел сооружения.

Отдавая дань высокого уважения покойному замечательному архитектору, руководившему творческим коллективом, Льву Владимировичу Рудневу, нельзя не упрекнуть его в излишнем стремлении украшать внешний облик здания, порой лишая его тем самым необходимой строгости. Между мной, отвечающим за строительство в целом, и Львом Владимировичем в процессе проектирования и строительства зданий возникали даже конфликты именно на эту тему. Дело доходило до рассмотрения спорных вопросов на специальных комиссиях Госстроя СССР. Комиссии тоже были против перенасыщения здания излишними архитектурными элементами (например, «лес» искусственных, конструктивно ненужных внутренних колонн), которых и после сокращения, вероятно, осталось слишком много. Но все это относится к главному корпусу. Факультетские здания решены, как мне кажется, лаконично, архитектурно выразительно.

После окончания строительства МГУ было немало критики по поводу его высотности. Считаю, что разговор о высотности МГУ является просто недоразумением. Высотной является только центральная часть главного корпуса, где незначительная площадь отведена под учебные помещения, а основной объем занят ректоратом, библиотекой, музеем землеведения, актовым залом, клубом и т. д. Все же остальные факультетские корпуса являются 6-этажными (включая цокольный этаж), а жилые корпуса имеют от 9 до 18 этажей, что вряд ли (по крайней мере, по современным понятиям) относится к категории высотных сооружений. А центральная, наиболее высокая часть главного корпуса, несомненно, придает величественность и завершенность всему комплексу МГУ.

Конечно, если бы мы начали проектирование здания МГУ в 1970 г., а не в 1947, многие архитектурные и инженерные решения были бы иными и, несомненно, более утилитарными и экономичными. Но и по сей день мы можем гордиться этим замечательным комплексом сооружений. Университетским ансамблем на Ленинских горах восхищаются и многие зарубежные гости Москвы.

Рассказывая о строительстве МГУ, необходимо сказать и о переселении граждан с территории, прилегающей к МГУ и подлежащей благоустройству, а также с территории строительства в Зарядье, занятой старыми домами. Это была сложная в организационном и емкая в строительном отношении задача. Ведь всем переселяемым надо было предоставить новое благоустроенное жилье, которое следовало построить заново со всеми коммуникациями, дорогами и т. д. Один такой массив построен в районе станции Лобня-Катуар, второй — в Текстильщиках и, наконец, в Черемушках. Построенные там дома для переселяемых и дома для преподавателей МГУ были тогда первыми. Теперь это крупнейший юго-западный район Москвы, причем название «Черемушки» стало нарицательным для новых строек во многих городах СССР.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: