Юрий Веремеев - Мины вчера, сегодня, завтра

- Название:Мины вчера, сегодня, завтра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Современная школа

- Год:2008

- Город:Минск

- ISBN:978-985-513-138-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Веремеев - Мины вчера, сегодня, завтра краткое содержание

Первые мины появились еще тогда, когда не было пороха. Из века в век их боевое значение возрастало. Во Второй мировой войне противотанковые и противопехотные мины, а также управляемые фугасы и объектные мины сыграли колоссальную роль! В локальных войнах и конфликтах второй половины XX — начала XXI зека значение мин не только не уменьшилось, но многократно возросло.

Эта книга является кратким очерком истории развития технического устройства и тактического применения мин, очень простого, однако чрезвычайно эффективного оружия. Она рассчитана на самые широкие круги читателей.

Мины вчера, сегодня, завтра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тогда были заложены сразу три горна: один в 450 кг пороха под стеной между Ногайскими и Царево-Арскими воротами города; второй в 300 кг под стеной между Ногайскими и Избойливыми воротами; третий, самый крупный (в 950 кг) под стыком стены кремля и городской стены между Аталыковыми и Тюменскими воротами кремля.

2 октября 1552 года почти одновременно были взорваны вторая и третья мины, первая же мина отказала (ее уничтожили путем подрыва значительно позже, 30 октября).

Через огромные проломы в стенах атакующие с севера ворвались в кремль, а с юга в город. Вдобавок пушечный и пищальный огонь с 12-метровой осадной башни, подтянутой московитами к Царево-Арским воротам уничтожил защитников ворот и не позволил подойти к ним резервным отрядам татар. Русские через эти ворота ворвались в юго-восточную часть города.

Численное преимущество русских, не игравшее существенной роли, пока были целы стены крепости, стало решающим фактором в уличных боях. Ко второй половине дня сопротивление разрозненных татарских отрядов, потерявших с падением кремля единое управление, было сломлено. Казань пала. Ее мужественных защитников озверевшие от крови московские ратники истребили до последнего человека, но это к истории собственно мин уже не имеет отношения.

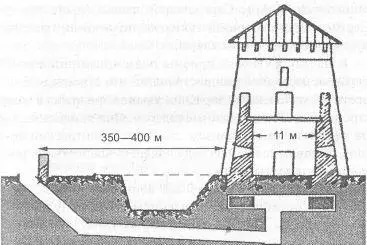

Схема размещения пороховых зарядов (мин) в горне под крепостной стеной

Подрыв подземных зарядов производился крайне опасным, но в те времена единственным способом — с помощью дорожки из пороха. Из-за большой протяженности штольни и необходимости после размещения в горне пороха засыпать штольню землей (сделать забивку, как говорят минеры) пороховую дорожку невозможно было протянуть до самого выхода из штольни. Поэтому в нескольких метрах от пороховых зарядов ставили горящую свечу, к которой и прокладывали пороховые дорожки. Объем свободного пространства в горне следовало рассчитывать таким образом, чтобы хватило воздуха (точнее, кислорода) для горения свечи, и чтобы в то же время этот объем не был слишком велик. Иначе часть взрывной силы пороха пропадала впустую.

В 1581 году при осаде Пскова король Речи Посполитой Стефан Баторий, безуспешно потратив 5 месяцев, приказал вести подземную атаку девятью минными галереями. Но псковитяне, обнаружив минные работы, повели контрминные галереи, захватили несколько десятков пудов пороха и уничтожили несколько десятков вражеских горокопов.

В 1608 году активными контрминными работами защитники Троице-Сергиевской лавры (ныне город Сергиев Посад) сорвали попытки польско-литовского войска взорвать стены лавры.

К началу XVII века приемы подземно-минной войны были настолько распространены, что строитель крепости в Смоленске Федор Конь заранее проложил в ходе строительства контрминные галереи. Они явились весьма неприятным сюрпризом для польско-литовской армии, пытавшейся в 1609 году овладеть крепостью с помощью подземных мин.

В первом дошедшем до нас воинском уставе Московского государства, составленном в 1607 году боярином Анисимом Михайловым («Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки») вопросам подземно-минной войны отведена целая глава. В его расчете штата осадной армии в 60–80 тысяч человек при 100 пушках, предусмотрен прапор (рота) горокопов в 100 человек.

Петр I во время второй осады Азова в 1696 году пытался применить туннельные мины, но отсутствие квалифицированных специалистов привело к тому, что взрыв произошел не под стеной крепости, а вблизи лагеря русских войск. В результате погибли несколько десятков солдат и стрельцов. Это дало стрельцам повод обвинить царя в преднамеренном их уничтожении и несколько позже послужило одним из поводов к стрелецкому бунту.

Туннельным минам англичане обязаны традиции, сохраняющейся с 1605 года: накануне первого заседания английского парламента в очередном году (5 ноября) подвалы здания обходят гвардейцы с зажженными факелами. Именно 5 ноября 1605 года иезуиты хотели взорвать парламент в тот момент, когда король Яков Стюарт будет произносить свою речь. Для этого они прокопали под здание туннель и заложили в него 36 бочек с порохом. Заговорщики были схвачены, а католическая церковь навсегда утратила свои позиции в Великобритании.

Получается, что мина все же взорвалась, но уничтожила не парламент и короля, а репутацию Папы Римского на британских островах.

Примечание автора

В связи с этим случаем отметим, что далеко не всегда основным поражающим фактором мины является ее взрыв. История убедительно доказывает, что очень часто мина успешно играет свою роль одним только фактом своего существования. А при неумелом или неграмотном применении может обратиться против своих хозяев.

Царь Петр еще в 1694 году во время известных Кожуховских маневров при осаде учебной крепости Кожухов собственноручно изготовил подвижную мину в виде телеги, наполненной порохом и зажигательными веществами. Телегу направили на деревянную защитную стену. Взрыв и последовавший затем пожар пробили в стенке проход атакующим. Тогда же Петр опробовал и подземные мины. 13 октября он собственноручно заложил в проделанный подкоп 4 ящика с порохом и лично произвел успешный взрыв.

Полученный опыт царь использовал во время Азовских походов 1695—96 гг. Так при осаде турецкой крепости Кизикермен взрыв подземной мины пробил пролом в стене, через который русские солдаты ворвались в крепость. При штурме Азова в подкоп было заложено 96 пудов пороха и 48 бомб. Однако, как уже сказано выше, вследствие ошибки, допущенной при прокладывании галереи, взрыв не повредил стен, а наоборот, причинил ущерб собственному лагерю осаждавших.

Царь Петр I уделял большое внимание развитию подземно-минного дела в армии. Сохранился написанный им документ, где он требует:

«Для учения инженеров и минеров надлежит, кроме бумаги, на земле практиковать, перво малыми моделями, а потом обыкновенно как следует сапы и галереи, также и мины».

Вторая половина XVII века характеризуется появлением в Европе регулярных армий (с 1673 года во Франции, с 1683 года в Австрии, с 1698 года в России, с 1742 года в Пруссии, с 1772 года в Англии). Появились и документы, регламентировавшие численность и состав армейских частей (так называемые штаты). В штатах абсолютно всех европейских армий мы видим присутствие минерных подразделений.

В России минерная рота впервые упоминается в описании первого штурма Петром I шведской крепости Нарва в 1700 году. Историки XIX века А. И. Савельев и Ф. Ф. Ласковский указывают на формирование минерной роты в 1702 году.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: