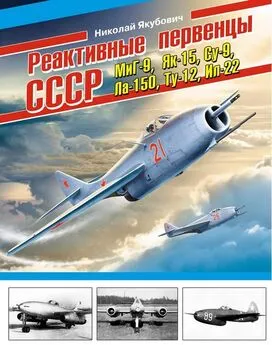

Николай Якубович - Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др.

- Название:Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «Яуза», ООО «Издательство «Эксмо»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-699-77483-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Якубович - Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др. краткое содержание

Когда в конце Великой Отечественной «сталинские соколы» впервые столкнулись в бою с реактивными самолетами Люфтваффе, истребитель-бомбардировщик Me-262 произвел на советских специалистов такое впечатление, что они пытались «пробить» решение о его производстве в СССР. Однако руководство страны предпочло сделать ставку на отечественную промышленность, используя трофейные немецкие технологии, а не копируя их. В кратчайшие сроки наши ведущие КБ — Яковлева, Микояна, Сухого, Лавочкина, Туполева, Ильюшина и др. — разработали более 25 реактивных самолетов, самыми удачными из которых оказались МиГ-9 и Як-15/17…

В этой книге вы найдете исчерпывающую информацию обо всех первенцах реактивной эры и первом послевоенном поколении авиации СССР, а также об экспериментальных направлениях, оказавшихся «тупиковыми», — ракетных, пульсирующих и прямоточных силовых установках.

Коллекционное издание на мелованной бумаге высшего качества иллюстрировано сотнями эксклюзивных чертежей и фотографий.

Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Предложенные т. Костиковым Государственному Комитету Обороны данные его реактивных самолетов совершенно не соответствуют получающимся результатам, а сроки создания этих самолетов и двигателей сорваны. Не справившись с работой, т. Костиков принимал все меры к тому, чтобы создать видимость активной и плодотворной работы по вопросу реактивной техники, чем ввел в заблуждение правительство, а создавая ложное впечатление, что порученная ГИРТ’у задача успешно разрешается, нанес крупный ущерб развитию реактивной техники в СССР и затормозил ее развитие.

Считая такое положение дела с развитием реактивной техники в СССР совершенно нетерпимым, Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Отстранить т. Костикова А. Г. от работы начальника и главного конструктора института и передать его дело прокурору Союза ССР, а Государственный институт реактивной техники при СНК СССР, как не оправдавший своего назначения, ликвидировать.

2. Придавая исключительно важное значение делу создания реактивной авиации в СССР, возложить решение этой задачи на Наркомат авиационной промышленности.

3. Обязать Наркомавиапром т.т. Шахурина и Яковлева:

а) собрать все квалифицированные силы по реактивной технике в СССР и организовать научно-исследовательский институт реактивной авиации (НИИРА НКАП) в системе Наркомавиапрома, считая основной задачей института создание реактивных двигателей;

б) придать новому институту исследовательско-конструкторское направление с целью обеспечить создание надежных реактивных двигателей и самолетов и практически осуществить полеты первых реактивных самолетов в 1944 году;

в) наряду с работой по созданию реактивного самолета в институте реактивной авиации поручить проектирование и постройку реактивных самолетов Лавочкину, Микояну и Сухому;

г) к 15 марта с.г. представить в ГОКО конкретные предложения о строительстве реактивных двигателей и реактивных самолетов.

4. Назначить начальником института реактивной авиации т. Поликовского В. И.

Заместителем начальника института назначить т. Абрамовича Г. Н.‚ освободив его от работы в ЦАГИ.

Наркомавиапрому привлечь для работы в институте реактивной авиации профессора Стечкина Б. С., освободив его от работы на заводе № 300 НКАП…»

Причина назначения В. И. Поликовского и Г. Н. Абрамовича руководителями нового института прямо связана с исследованиями воздушно-реактивного мотокомпрессорного двигателя (ВРДК), начатыми в ЦАГИ в 1941 году под руководством Генриха Наумовича. Результаты их заинтересовали В. И. Поликовского, в то время начальника Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ), где вскоре под руководством К. В. Холщевникова приступили к проектированию ВРДК.

Этот дополнительный двигатель тогда был куда перспективней для авиастроения, нежели ЖРД. Несмотря на утяжеление силовой установки, ВРДК все же работал на не агрессивном виде топлива, а на обычном бензине и незначительно увеличивал лобовое сопротивление. Зато на самолетах с ним проще было перешагнуть 800-километровый рубеж скорости. Так тогда казалось. В действительности на их пути встали хотя преодолимые, но требовавшие значительного времени трудности.

Февральское 1944 года постановление ГКО привело к появлению в СССР истребителей, правда, пока еще опытных, И-250 (А. И. Микояна) и Су-5 (П. О. Сухого). Но они, как и самолеты с дополнительными ЖРД и ПВРД, остались в разряде опытных.

Первым же боевым самолетом стал Me-262. Под руководством Вилли Мессершмитта был создан и другой не менее выдающийся летательный аппарат — ракетный перехватчик Me-163. Они не были конкурентами, а лишь дополняли друг друга.

В Германии соперниками Me-262 были однодвигательный «народный истребитель» He-162 и He-280, но воевать им так и не пришлось. Реальным же соперником Me-262 был «Метеор» компании «Глостер», хотя встретиться им в бою не довелось.

Заслуга Германии в создании реактивной техники исключительно велика, поскольку именно благодаря работам немецких конструкторов в нашей стране удалось быстро наверстать упущенное, создав первые образцы реактивных двигателей и боевых самолетов с ними, а также баллистических ракет дальнего действия.

Безусловно, Me-262 был далек от совершенства, но уже к середине 1940-х годов стали видны перспективы совершенствования этого самолета, пути дальнейшего развития двигателестроения и аэродинамики, позволивших вскоре преодолеть звуковой и тепловой «барьеры».

Создание Me-262 дало огромный толчок электро- и радиотехнической промышленности, появлению новых видов конструкционных материалов и авиационного вооружения, поскольку плодами немецких фирм воспользовался не только Советский Союз, но и страны-победительницы: Великобритания, США и Франция, которым тоже было чему учиться.

При подготовке книги перед автором не ставилась задача подробного описания истории создания и применения первых реактивных истребителей, поскольку каждый из них достоин отдельного труда. Поэтому пришлось ограничиться сокращенными «биографиями» реактивных первенцев.

В книге использованы документы архива ОКБ имени А. С. Яковлева и Российского государственного архива экономики, а также фото из архивов автора, М. В. Орлова и Г. Ф. Петрова.

Глава 1

САМОЛЕТЫ ГЕРМАНИИ

Me-262 на Восточном фронте

Чтобы понять пути становления реактивной авиации, вынужден напомнить, что на Восточном фронте Me-262 появились в начале 1945 года, и первыми с ними встретились летчики 176-го гвардейского истребительного авиаполка (иап). Так, 14 февраля летчик А. С. Куманичкин в паре с командиром полка П. Ф. Чупиковым увидел в воздухе необычный самолет. Гвардейцы попытались атаковать противника, но «немец» неожиданно и очень быстро оторвался от преследователей. После проявки пленки фотокинопулемета стало ясно, что это был новейший реактивный истребитель Me-262. Это была первая, но не последняя встреча летчиков полка с реактивной техникой немцев.

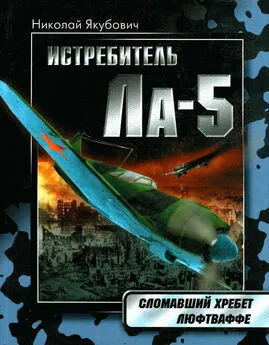

Первому же из советских летчиков сбить Me-262 довелось И. Н. Кожедубу на Ла-7. После войны немцы подтвердили потерю «мессершмитта» в тот день и даже установили его заводской номер.

Но Кожедуб был не единственным летчиком, «завалившим» Me-262. Впервые об этом поведал в мемуарах маршал авиации С. И. Руденко. «Первая встреча произошла раньше, 22 марта, — писал Сергей Игнатьевич, — в самый разгар воздушного боя, когда ведущий группы капитан В. Мельников пошел в атаку на фашиста, насевшего на Ил-2. И вдруг сзади сбоку в хвост машины командира стал заходить необычный самолет врага. Не мешкая ни секунды, комсорг эскадрильи лейтенант Л. Сивко бросился наперерез фашисту.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: