Николай Якубович - Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др.

- Название:Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «Яуза», ООО «Издательство «Эксмо»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-699-77483-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Якубович - Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др. краткое содержание

Когда в конце Великой Отечественной «сталинские соколы» впервые столкнулись в бою с реактивными самолетами Люфтваффе, истребитель-бомбардировщик Me-262 произвел на советских специалистов такое впечатление, что они пытались «пробить» решение о его производстве в СССР. Однако руководство страны предпочло сделать ставку на отечественную промышленность, используя трофейные немецкие технологии, а не копируя их. В кратчайшие сроки наши ведущие КБ — Яковлева, Микояна, Сухого, Лавочкина, Туполева, Ильюшина и др. — разработали более 25 реактивных самолетов, самыми удачными из которых оказались МиГ-9 и Як-15/17…

В этой книге вы найдете исчерпывающую информацию обо всех первенцах реактивной эры и первом послевоенном поколении авиации СССР, а также об экспериментальных направлениях, оказавшихся «тупиковыми», — ракетных, пульсирующих и прямоточных силовых установках.

Коллекционное издание на мелованной бумаге высшего качества иллюстрировано сотнями эксклюзивных чертежей и фотографий.

Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

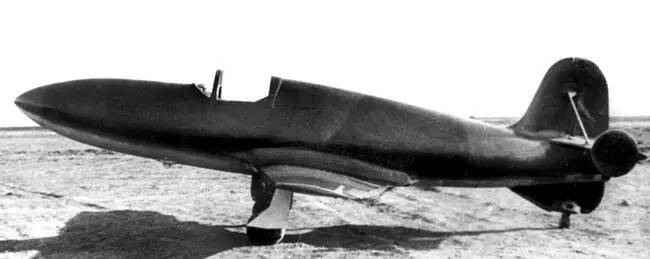

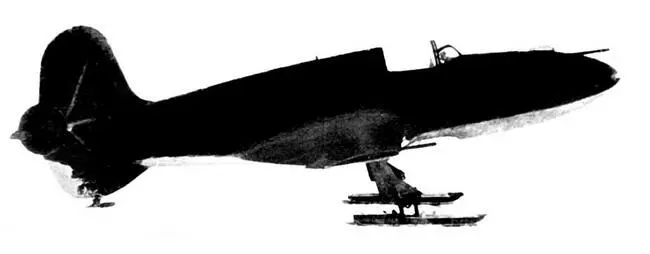

Березняк — Исаев

15 мая 1942 года на аэродроме Кольцово под Свердловском (ныне Екатеринбург) произошло событие, которое советские идеологи окрестили не чем иным, как «Полетом в новое». В тот день летчик-испытатель НИИ ВВС Григорий Яковлевич Бахчиванджи совершил первый полет на истребителе-перехватчике БИ с ЖРД.

Разработка самолета началась в КБ-293 (г. Химки Московской области) В. Ф. Болховитинова по инициативе А. Я. Березняка с привлечением А. М. Исаева весной 1941 года после ознакомления с разрабатывавшимся в РНИИ под руководством Л. С. Душкина ЖРД Д-1А-1100 тягой 1100 кгс. Планировалось, что для ЖРД, работавшего на азотной кислоте и керосине, будет создан турбонасосный агрегат (ТНА) для подачи компонентов топлива.

Топливная пара азотная кислота — керосин по сравнению с немецкой имела важное преимущество — лучшую пожарную безопасность, хотя протечки азотной кислоты приводили к преждевременному разрушению элементов конструкции планера.

Поскольку самолет разрабатывался как перехватчик, то на нем предусмотрели три варианта вооружения: четыре пулемета ШКАС, по два пулемета Березина и ШКАС и две пушки ШВАК.

Однако вскоре выяснилось, что создать ТНА в срок не удастся, и вынуждены были перейти к более простой, но и более тяжелой вытеснительной системе подачи компонентов топлива. Пришлось заново перекомпоновать машину, установив баллон со сжатым воздухом и сократив запас топлива. В итоге машина полегчала с 3000 до 1500 кг, но время активного участка полета резко сократилось до двух минут. В то же время возросшая тяговооруженность позволила сделать траекторию полета более крутой и сократить время догона неприятеля.

Расчеты показали, что при взлетном весе 1500 кг самолет сможет летать со скоростью до 900 км/ч и иметь скороподъемность у земли 180 м/с. При этом разбег не превышал 350 метров.

Война нарушила привычный ритм работы КБ, и через несколько дней эскизный проект перехватчика за подписями В. Ф. Болховитинова, А. Я. Березняка, А. М. Исаева и Л. С. Душкина отправили Сталину, одобрившему проект.

22 июня 1941 года В. Ф. Болховитинов направил в НКАП официальную заявку на создание реактивного истребителя. Постановление же ГКО № 348cc о создании «перехватчика» с реактивным двигателем было подписано 1 августа 1941 года, а спустя два дня вышел приказ НКАП № 792сс, в соответствии с которым директору и главному инженеру завода № 293 Болховитинову поручалось спроектировать и построить пять самолетов с реактивным двигателем НИИ-3 Наркомата боеприпасов. При этом первую машину предписывалось сдать к 5 сентября, а пятую — к 5 ноября 1941 года. При этом самолет должен развивать скорость 850–900 км/ч (посадочная — 100 км/ч), подниматься на высоту 16 000 метров и летать на расстояние 120–170 км. Время разбега — 9 секунд, разгон до 900 км/ч — 21 секунда и подъем на высоту 5000 метров — 30 секунд. Продолжительность полета от взлета до посадки должна была быть не менее пяти минут.

Задавалось и вооружение: две пушки ШВАК с боезапасом по 90 патронов на ствол и два пулемета ШКАС с суммарным боекомплектом 400 патронов.

Спустя несколько дней ОКБ-293 усилили, переведя туда группу конструкторов во главе с И. Ф. Флоровым и А. А. Боровковым из расформированного ОКБ-207.

Спустя 36 лет Алексей Михайлович Исаев напишет:

«Начинается лихорадочная работа всего коллектива: конструкторы делают эскизы и несут их в цехи… Через 30 дней [9] 15 сентября. — Прим. авт.

первая машина выкатывается из сборочного цеха. Она идет на продувку в новую большую аэродинамическую трубу ЦАГИ… [10] По указанию заместителя наркома авиапромышленности по опытному самолетостроению А. С. Яковлева. — Прим. авт.

Другая машина готовится к буксировке за самолетом…

И наконец, в ОКБ Болховитинова привозят первый двигатель. Он устанавливается на стальную ферму, начиненную стальными баллонами, перед которыми находится кресло пилота и сектор газа. Начинается отладка двигательной установки.

Сейчас даже страшно вспомнить, что это была за двигательная установка. Баллоны для азотной кислоты были из хромансиля. Дроссель для регулирования тяги — тоже из углеродистой стали. Для редуцирования сжатого воздуха, идущего в топливные баллоны, был установлен маленький редуктор от обычного кислородного баллона, используемый при сварке. Его оказалось недостаточно. Пришлось поставить еще один, потом еще два. Весь монтаж был сделан на 20-мм трубах из алюминиево-магниевого сплава. Дроссель заклинивал, хромансилевые баллоны сильно корродировали, соединения «травили». Почему не произошло ни одного несчастного случая — совершенно не понятно».

По результатам испытаний самолета в аэродинамической трубе Т-101 ЦАГИ для повышения запаса путевой устойчивости установили на концах стабилизатора «шайбы». Одновременно увеличили и площадь руля поворота.

Сразу же после завершения испытаний в ЦАГИ летчик Б. Н. Кудрин приступил к испытаниям «БИ» в планерном варианте, буксируя его за бомбардировщиком Пе-2. Пятнадцати полетов оказалось вполне достаточно, чтобы определить запасы устойчивости и управляемости машины на заключительных этапах ее полета. Тогда же выяснилось, что для повышения запаса путевой устойчивости необходимо увеличить площадь вертикального оперения, но нашли более простое решение, установив на концах стабилизатора шайбы.

Времени и сил хронически не хватало, вдобавок в октябре началась эвакуация предприятия на Урал в поселок Билимбай. На новом месте к работе по самолету приступили лишь в январе 1942 года, причем многое пришлось делать заново.

Как следует из весовой сводки самолета, на долю двигателя приходилось 48 кг, бака для горючего — 45 кг, бака для окислителя — 90 кг, воздушного баллона (аккумулятора давления) — 76 кг.

Больше всего проблем было с двигателем, для доводки которого оборудовали испытательную станцию. Отработать устойчивый запуск ЖРД удалось лишь к середине весны, и 27 апреля инженер А. В. Палло в присутствии Бахчиванджи впервые опробовал двигатель на самолете, а через три дня в его кабину сел летчик-испытатель.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: