Николай Якубович - Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др.

- Название:Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство «Яуза», ООО «Издательство «Эксмо»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-699-77483-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Якубович - Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др. краткое содержание

Когда в конце Великой Отечественной «сталинские соколы» впервые столкнулись в бою с реактивными самолетами Люфтваффе, истребитель-бомбардировщик Me-262 произвел на советских специалистов такое впечатление, что они пытались «пробить» решение о его производстве в СССР. Однако руководство страны предпочло сделать ставку на отечественную промышленность, используя трофейные немецкие технологии, а не копируя их. В кратчайшие сроки наши ведущие КБ — Яковлева, Микояна, Сухого, Лавочкина, Туполева, Ильюшина и др. — разработали более 25 реактивных самолетов, самыми удачными из которых оказались МиГ-9 и Як-15/17…

В этой книге вы найдете исчерпывающую информацию обо всех первенцах реактивной эры и первом послевоенном поколении авиации СССР, а также об экспериментальных направлениях, оказавшихся «тупиковыми», — ракетных, пульсирующих и прямоточных силовых установках.

Коллекционное издание на мелованной бумаге высшего качества иллюстрировано сотнями эксклюзивных чертежей и фотографий.

Реактивные первенцы СССР – МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но на этом «биография» «Арадо-234» не завершилась. Трофейные машины изучили в странах-победителях. В результате был сделан вывод о их бесперспективности, но свой вклад в прогресс авиастроения «мессершмитты» и «Арадо» внесли. На них кое-чему все же научились, особенно в Советском Союзе.

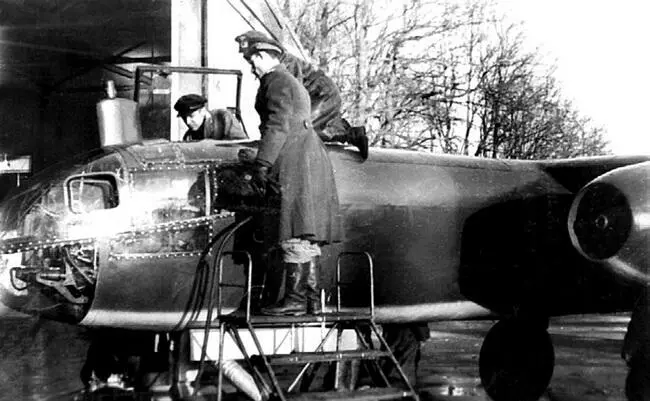

Первое знакомство советских специалистов с «Арадо» произошло в начале 1946 года, когда на немецком аэродроме в Дармгартене обнаружили его двухдвигательный вариант в летном состоянии. Вывезти машину не представлялось возможным, и в Германию вылетела испытательная бригада НИИ ВВС во главе с П. М. Стефановским. В Дармгартене ВПП оказалась короткой, и летчик-испытатель А. Г. Кубышкин после замены одного из двигателей перегнал машину в испытательный центр в Рехлине.

В ходе непродолжительных испытаний выявилась низкая надежность немецких ТРД: то они отказывали, то загорались. По этой причине самолет не удалось перегнать своим ходом в НИИ ВВС, но кое-какие летные характеристики определили.

В ходе испытаний Кубышкину довелось первым из советских летчиков познакомиться с тормозным парашютом. В одном из полетов загорелся двигатель, вдобавок отказала основная система выпуска шасси. Выход из ситуации был один — немедленная посадка. Пока Кубышкин разбирался со «взбунтовавшимся» самолетом, под крылом показалась ВПП, и посадку пришлось делать с большим промахом. Вот тут-то и пригодился тормозной парашют, остановивший «Арадо» в нескольких десятках метров от леса.

После войны два экземпляра самолета (Ar-234B и Ar-234C) вывезли в СССР, и, как оказалось, этот самолет был самым реальным кандидатом на роль первого советского реактивного бомбардировщика. По результатам обследования машины специалисты ЦАГИ пришли, в частности, к выводу, что «размещение горючего и основных стоек шасси с колесами только в фюзеляже вызвало ряд трудностей производственного порядка и привело к увеличению площади его миделя, но вместе с тем позволило сделать тонкое крыло с относительной толщиной профиля 13 % у корня, что не выходит за пределы толщин современных истребителей и является, несомненно, положительным фактором для многоцелевого самолета…

Крыло со сравнительно редким расположением нервюр (расстояние между ними от 540 до 685 мм в центральной и от 430 до 450 мм в концевых частях) не имеет конструктивных разъемов. Это несколько усложняет его производство, транспортировку и неудобно в эксплуатации, однако более рационально с точки зрения прочности и легкости конструкции…»

Копирование «Арадо-234» в соответствии с Постановлением правительства № 472-191сс от 26 февраля 1946 года поручили И. В. Четверикову — главному конструктору завода № 458. Заданием предусматривалось создание бомбардировщика с четырьмя ТРД БМВ-003 или двумя ЮМО-003. При этом самолет должен был летать с максимальной скоростью у земли 830 км/ч, а на высоте 6000 метров — 880 км/ч, подниматься на высоту 12 000 метров и доставлять 1000 кг бомб на расстояние 1600 км или 1500 кг — на 1300 км. Оборонительное вооружение машины задавалось из четырех 20-мм орудий, а наступательное — до 1500 кг бомб, из них 500 кг в фюзеляже.

Самолет предписывалось построить в двух экземплярах и первый из них предъявить на летные испытания к 15 декабря 1946 года.

Судя по заданию, реализовать требования заказчика можно было лишь с использованием отечественных двигателей ТР-1А, да и компоновка машины в связи с необходимостью размещения бомб внутри фюзеляжа должна была претерпеть значительные изменения.

Для начала же решили восстановить до летного состояния обе трофейные машины и в том же году заказчику предъявили эскизный проект бомбардировщика. Вопреки ожиданиям, ВВС потребовали пересмотреть проект, переделав его в многоместный, и добавить подвижное оборонительное вооружение. Однако руководство МАП не согласилось с мнением военных, и дальнейшая работа над самолетом прекратилась.

Что касается трофейных самолетов, то один из них использовался в ЛИИ (1946 год) для испытаний тормозных парашютов.

С крылом обратной стреловидности

16 августа 1944 года летчик-испытатель фирмы «Юнкерс» Зигфрид Хольцбауер впервые опробовал в полете необычный реактивный самолет Ju-287V-1 компании «Юнкерс», взлетев с аэродрома Брандис. Помимо турбореактивных двигателей он имел крыло обратной стреловидности. Использование такой несущей поверхности позволяло одновременно затянуть срыв потока с ее концевых частей, обеспечив необходимую управляемость на больших углах атаки, затянуть волновой кризис и сделать большой грузовой отсек (длиной 4,6 метра) в фюзеляже перед центропланом, необходимый для размещения крупнокалиберных бомб.

Разработка бомбардировщика началась в 1943-м, переломном для войны году, когда гитлеровская военная машина потерпела сокрушительное поражение на Курской дуге. Главным идеологом машины был специалист в области аэродинамики Ганс Вокке.

Согласно заданию военных самолет должен был летать со скоростью не менее 800 км/ч, что гарантировало ему быстрый отрыв от истребителей противника в случае их противодействия.

Несмотря на экспериментальный характер машины, на ней предусмотрели оборонительное вооружение из двух пулеметов MG-131 калибра 13 мм при экипаже из двух человек.

Расчеты показали, что для достижения заданных параметров вполне достаточно четырех двигателей Jumo-004B.

Времени для глубоких исследований и постройки машины отвели очень мало и для ускорения ее сборки решили использовать ряд готовых агрегатов самолетов, выпускавшихся серийно. Фюзеляж заимствовали от He-177A-3, оперение — от Ju-188. Все горючее разместили в фюзеляжных баках. Не побрезговали и американскими достижениями, заимствовав двухколесную носовую опору шасси от бомбардировщика В-24 «Либерейтор», заключив в обтекатели. Основные же стойки взяли от транспортного самолета Ju-352. Однако крыло обратной стреловидности, достигавшее 25 градусов по передней кромке, пришлось разрабатывать заново.

Семнадцати полетов Ju-287V-1 оказалось достаточно, чтобы снять основные летные данные машины, определить ее поведение в воздухе, а главное, понять, на сколько ее крыло склонно к дивергенции — самопроизвольному закручиванию под воздействием аэродинамических сил.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: