Владимир Кучин - Популярная история — от электричества до телевидения

- Название:Популярная история — от электричества до телевидения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785447419561

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кучин - Популярная история — от электричества до телевидения краткое содержание

«Популярная история — от электричества до телевидения» охватывает период от древних времен до 1965 года и посвящена хронологическому изложению этапов развития нашей цивилизации в направлении: Электричество — Магнетизм — Телеграф — Телефон — Радио — Телевидение. Автор напоминает читателю имена ученых-первопроходцев и изобретателей, представляет интересные иллюстрации и схемы, при этом автор не перегружает читателя теорией и формулами, и сообщает много интересной и полезной информации.

Популярная история — от электричества до телевидения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

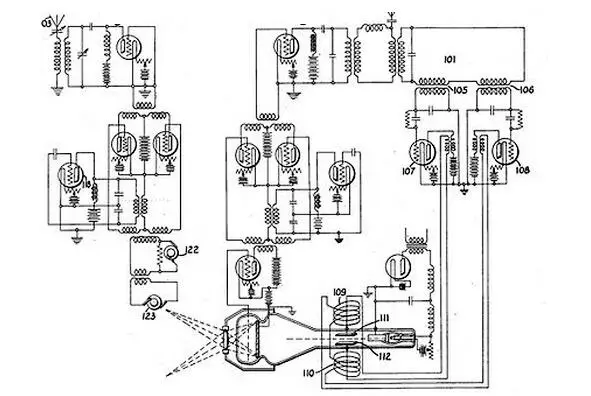

В 1923 году, 29 декабря, (в один день с получением патента Джоном Бэрдом) русский инженер, работающий в компании «Вестингауз» в Питтсбурге, США, будущий «отец телевидения» Владимир Зворыкин (см. 1888 г.) подает в патентное ведомство США первую заявку на свою «Телевизионную систему». Схема Зворыкина включала катодную трубку, 10 аудионов (триодов) и 1 вакуумный диод (см. рис. 50). Уже были проработаны вопросы развертки с помощью отклоняющих катушек, создания анодного напряжения и антенный усилитель. Система Зворыкина была очень близка к реальным телевизионным конструкциям полностью электронного телевидения. Патент по этой заявке 1923 года Владимир Зворыкин получит только через 15 лет — № 2,141,159 от 20 декабря 1938 года.

Рис. 50. «Телевизионная система», патент Зворыкина № 2141159, по [81]

1924 г. иконоскоп Зворыкина, телесистема Каролуса, кристадин Лосева

В 1924 году 36-летний русский инженер Владимир Зворыкин , работающий на фирме Вестингауз в Питтсбурге, вне рамок своей основной работы изобрел иконоскоп , — электроннолучевую трубку, которая служила для приема изображения через объектив на светочувствительную матрицу. Это изобретение сразу поставило никому неизвестного (он будет неизвестен еще 5 лет) инженера Зворыкина впереди всех изобретателей телевизионных систем мира… Патентную заявку на иконоскоп Зворыкин подаст в 1925 году, получит патент в 1928 году.

1924 года, в сентябре, преподаватель Лейпцигского университета, Германия, Август Каролус продемонстрировал свою модель механического телевидения с двумя дисками Нипкова и фотоэлементом. У Каролуса изображение передавалось с помощью 45 строк, но низкая частота смены кадров (12 в секунду) приводила к мерцательному эффекту экрана на приеме.

В 1924 году свои эксперименты по телевидению продолжил шотландец Бэрд , его аппаратура на основе диска Нипкова обеспечивала передачу 30 строк изображения. Положительной стороной телевидения Бэрда была узкая полоса полезного сигнала — 12 кГц, это давало возможность применять для передачи «картинки» обычный радиоканал, а также вести запись «картинки» на граммофонные пластинки.

В 1924 году 21-летний сотрудник Нижегородской Радиолаборатории Олег Лосев (1903–1942) после 2-летних экспериментов с кристаллическими детекторами на основе окиси цинка обнаружил эффект регенерации , что обеспечивало на точечном кристаллическом диоде 15-кратный прирост радиосигнала. Свое устройство Лосев назвал « кристадин » — по сути это был первый твердотельный приемник с усилением — предшественник простейших транзисторных приемников, которые появились через 30 лет (см. 1955 год). Направление «кристадинов» впоследствии не развивалось, ввиду плохой повторяемости на кристаллах этого физического эффекта. Талантливый инженер Лосев — тогда уже кандидат наук — умер от голода в 1942 году в блокадном Ленинграде. В 1948 году в СССР инженер Лосев был объявлен родоначальником твердотельных усилительных приборов, что не соответствует истине, но не умаляет его роли, ибо когда в 1924 году Лосев построил прибор на генерирующем диоде, то об этом узнали во всем мире, т. к. публикации о работе Лосева были во Франции, а Нижегородская Радиолаборатория поддерживала связи с учеными Германии, в частности знаменитый радиоинженер Арко посетил Нижний Новгород в 1923 году.

10-й комментарий — НЭП, радиолюбительство и «свобода» эфира

В 1924 году, 28 июля, Председатель СНК СССР Рыков подписал « Закон о свободе эфира » (по [82]). Название не отражало содержания этого короткого (1,5 страницы) закона. На приемные радиостанции вводились ограничения — разрешение на их эксплуатацию гражданам СССР выдавались в конторах Народного комиссариата почт и телеграфа (Наркомпочтель), агенты этого ведомства имели право полной проверки приемных радиостанций (речь идет о пассивных приемниках!) у владельца. Вводились ограничения на прослушивание эфира: разрешалось слушать широковещательную информацию, речи, доклады, концерты, учебные передачи по азбуке Морзе (других азбук в Законе не прописано!), сигналы времени и сообщения о погоде; не разрешалось слушать двусторонние обмены радиостанций СССР и информацию для прессы; воспрещалось записывать и распространять информацию зарубежных радиостанций, в том числе и широковещательных . Нарушители Закона подлежали ответственности вплоть до уголовной. «По-доброму» отнеслись творцы закона к радиолюбителям — нужно было сначала получить разрешение, и уже затем кустарным образом, но с соблюдением технических требований (?) изготовить приемное устройство и представить на освидетельствование в Наркомпочтель.

Особо интересными были « Временные таксы абонементной платы за пользование приемными радиостанциями », принятые одновременно с Законом (в СССР была НЭП — и закон вводил в оборот «новую политику»). В Законе вводились семь групп приемных радиостанций — радиолюбители относились к III группе — абонентская плата по «таксе» составляла для них 10 рублей в год (половина месячного заработка среднего рабочего в РСФСР!), «успокаивало» то, что с коммерсантов-нэпманов из VI, VII групп брали 125 рублей (при этом они не должны были ничего записывать, если поступал донос, что нэпман слушал Варшаву и что-то записывал — это уголовная ответственность! ), а с учащихся со стипендией, красноармейцев, военморов и инвалидов войны и труда брали 1 рубль. Красных командиров приравняли к учащимся без стипендии — с них брали 3 рубля. Чтение закона невольно заставляет вспомнить неувядаемый шедевр «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова с эпизодом продажи Остапом Бендером билетов на осмотр провала. Но радиолюбителю в СССР было не до смеха — от паяльника до «перековки» на стройках социализма был один шаг — один доклад «наверх» агента Наркомпочтеля.

1925 г. 1-е изображение на аппаратуре Бэрда, электрический граммофон

В 1925 году, 2 октября, инженер Джон Бэрд получил в своей лаборатории 1-е изображение на аппаратуре малострочного механического телевидения, изображение было расплывчатым и имело оранжевый оттенок из-за проекционной лампы.

В 1925 году британская Gramophone Co . (вошедшая в 1931 году в компанию EMI ) начала продажи первых полностью электрических граммофонов.

1926 г. 1-й показ телевидения Бэрда, антенна Яги-Уда, 1-й тетрод Osram, 1-я радиотрансляция футбола в Германии, пентод Телленгена, телесистема Такаянаги, 1-я радиопроповедь в США, 1-й радиоконцерт из Таллинна

Интервал:

Закладка: