Артур Кларк - Голоc через океан

- Название:Голоc через океан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Связь

- Год:1964

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Артур Кларк - Голоc через океан краткое содержание

XIX век был богат на великие технические свершения, однако современники не зря именно трансатлантический телеграфный кабель назвали восьмым чудом света. Проводная связь в короткое время объединила людей в едином информационном пространстве. Следующего критического шага пришлось ждать столетие… Тот самый Артур Кларк, астроном и будущий писатель-фантаст, в победном 1945-м году выдвинул потрясающую идею о достаточности трех геостационарных спутников для обмена сигналами между любыми пунктами на планете.

Популярная книжка Кларка не переиздавалась в нашей стране уже более 40 лет и нынешней молодежи практически недоступна. Между тем, сегодня она актуальна как никогда, потому что – при всей своей устарелости, беглости и ляпах! – рассказывает о настоящей жизни, о борьбе с непокорной природой, о преодолении великих трудностей во имя человечества. На этом фоне карикатурно выглядят приманки, выставляемые современными ловцами душ.

Вот почему мы предприняли сетевое издание "Голоса…", постаравшись при этом заменить низкокачественные книжные рисунки на те же изображения, но выполненные с лучшим разрешением и без грубого растра. Большая часть этого графического материала была найдена в Интернете, и весьма вероятно, что не обошлось без невольных покушений на чью-то собственность. Да будет стыдно тем, кто подумает об этом дурно!

Отечественная литература бедна материалами, посвященными трансокеанским кабелям. Интересна в этой связи чисто профессиональная книга: "Подводные кабельные магистрали связи". Под. ред. И. С. Равича и Д. Л. Шарле, М., 1971 г.

Голоc через океан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

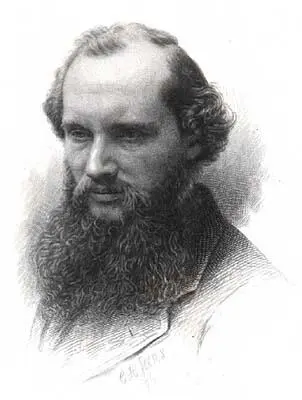

Вильям Томсон (лорд Кельвин) – выдающийся английский физик (1824-1907 гг.)

В историю телеграфа Томсон оказался вовлечённым в результате своих исследований токов неустановившегося режима. Что происходит в ничтожную долю секунды между моментом подключения батареи к цепи и моментом, когда ток достигает своей полной величины? — задавался Томсон вопросом в 1853 году. Трудно представить себе исследование, которое на первый взгляд имело бы меньшее практическое значение. Однако именно оно привело к пониманию возможности связи с помощью электричества, а спустя три десятка лет – и к открытию радиоволн. Если бы Томсон смог получить хотя бы пять процентов выгоды от практического использования выведенных им уравнений, он стал бы самым богатым человеком на земле. Томсон показал, что ток может достигать своего установившегося значения двояко, в зависимости от электрической характеристики цепи. Точную аналогию этого даёт качание маятника, погруженного в какую-либо среду, создающую сопротивление. Если трение велико, маятник будет медленно опускаться и не перейдёт за точку покоя; наоборот, если трение незначительно, маятник, прежде чем перейти в состояние покоя, проделает ряд колебаний с затухающей амплитудой. Такое же явление происходит и с электрическим током, хотя в 50-х годах прошлого века подтвердить это экспериментально было не так-то легко. В наши дни с подобным явлением мы десятки раз встречаемся в быту. Включая, например, в сеть электрический прибор, мы одновременно слышим щелчок в радиоприёмнике. Это проявляется процесс установления тока в сети.

Год спустя Томсон занялся исследованием режима работы телеграфного кабеля. Нетрудно понять результаты его исследований и оценить их значение, даже если не знаешь математики. Суть этой сложной проблемы заключалась в определении времени, необходимого для того, чтобы посланный сигнал достиг приёмника на противоположном конце кабеля. Многие ошибочно полагают, будто электрический ток идёт по проводу со скоростью света, равной 300000 километров в секунду. В действительности же только при определённых условиях возможно приближение к такой скорости. В большинстве случаев ток течёт по проводам в несколько раз медленнее, чем распространяется свет.

Скорость тока в кабеле уменьшается тем сильнее, чем больше его ёмкость. К счастью для телеграфной связи, на заре её, при появлении первых наземных линий это явление не имело никакого практического значения. Их ёмкость была настолько мала, что сигналы проходили по ним без сколько-нибудь заметной задержки. Но когда были проложены подводные кабели через Па-де-Кале и Северное море, эта задержка послужила источником многих волнений. Основной причиной была окружающая кабель морская вода, обладающая токопроводящей способностью. Проникая сквозь бронепокровы вплоть до изоляции, она значительно увеличивала его электрическую ёмкость.

От скорости прохождения электрической волны по кабелю зависит в известной мере скорость телеграфной передачи. Исследования Томсона привели к появлению его знаменитого "закона квадратов", согласно которому скорость телеграфирования по кабелю обратно пропорциональна квадрату его длины. Другими словами, если увеличить длину кабеля, например, в десять раз, то скорость передачи уменьшится в сто раз. Ясно, что такое открытие имело исключительно важное значение для подводного телеграфирования на дальние расстояния.

Компенсировать уменьшение скорости передачи по мере возрастания длины линии можно было только увеличением диаметра токопроводящей жилы.

В то время когда решался вопрос прокладки первого трансатлантического телеграфного кабеля, нужно было, следуя этому закону, рассчитать оптимальное сечение токопроводящей жилы. Однако многие специалисты того времени в области телеграфа не придали этому значения. Напротив, нашлись учёные, которые пытались доказать несостоятельность этого закона. В их числе оказались Уайтхауз, Морзе, Фарадей и другие. Поэтому немудрено, что первый атлантический телеграфный кабель имел такие же шансы на успех, как мост, построенный инженерами, не понимающими законов сопротивления материалов.

Будучи только одним из директоров компании, Томсон не имел достаточной власти, чтобы настоять на своём. Он был в трудном положении, так как оказался не главным действующим лицом во время первого акта разворачивающейся драмы. Томсону оставалось лишь критиковать, на что главный режиссёр мог и не обращать внимания.

В связи с решением проложить кабель в течение лета 1857 года, у составителей проекта совершенно не оставалось времени для проведения необходимых испытаний кабеля. Доля ответственности за это падает на Сайруса Филда, кипучая энергия которого подгоняла и без того быстро развивающиеся события. Прибыв на место действия, Томсон обнаружил, что вся техническая документация на кабель уже направлена изготовителям и изменять что-либо слишком поздно. Результаты оказались плачевными. Проверяя готовый кабель, Томсон был поражён, обнаружив, что качество меди в его секциях различно, а поэтому электропроводность одних участков кабеля чуть ли не в два раза больше электропроводности других. Однако теперь оставалось лишь настоять на том, чтобы следующие секции кабеля изготовлялись из однородной и качественной меди.

Глубоководный трансатлантический кабель 1858 года

Устройство кабеля было простым. Его единственная жила состояла из семи тонких медных проволок, свитых воедино и изолированных тремя слоями гуттаперчи. Если бы появилось отверстие или какое-либо иное повреждение в одном из слоев, другие два слоя обеспечили бы достаточную изоляцию. Авария могла произойти, как предполагалось, только в том совершенно невероятном случае, если бы все три слоя изоляции оказались повреждёнными в одном месте.

Изолированный таким образом сердечник кабеля обматывался затем слоем пеньки и покрывался бронёй из восемнадцати наложенных в один слой по спирали стальных проволок [17] Точнее, каждая такая "бронепроволока" была, в свою очередь, скручена из семи тонких высокопрочных стальных проволок диаметром 0,8 мм каждая.

. Наружный диаметр кабеля составлял 16 миллиметров, а его вес 620 килограмм на 1 километр. Это обстоятельство сейчас же выдвинуло новую серьёзную проблему, поскольку общий вес кабеля достигал 2500 тонн, что превышало грузоподъёмность существовавших в то время кораблей.

Интервал:

Закладка: