Ян Шнейберг - История выдающихся открытий и изобретений (электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника)

- Название:История выдающихся открытий и изобретений (электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом МЭИ

- Год:2009

- ISBN:978-5-383-00328-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ян Шнейберг - История выдающихся открытий и изобретений (электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника) краткое содержание

Книга посвящена истории выдающихся открытий и изобретений в области электротехники, электроэнергетики и радиоэлектроники. Наиболее подробно изложена история электротехники – от первых наблюдений электрических и магнитных явлений еще до нашей эры до создания устройств, машин и приборов современного типа. Более кратко рассмотрено зарождение радиоэлектроники – от открытия термоэлектронной эмиссии до создания первых радиоприемников, радиоламп и зарождения техники СВЧ.

История выдающихся открытий и изобретений (электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Второй – броневой трансформатор: у него внутри были уложены две кольцеобразные медные обмотки из изолированной медной проволоки, а на них намотана железная проволока. Такой трансформатор отличался меньшими потерями в железе и применялся для изготовления измерительных трансформаторов.

В стержневом трансформаторе сердечник состоял из отдельных листков стали, изолированных друг от друга лаком или олифой. На вертикальных стержнях размещались на одном – первичная, на другом – вторичная обмотки. Фирма «Ганц и К°» до конца 1887 г. построила 24 установки с однофазными трансформаторами Дери, Блати и Циперновского на общую мощность около 3000 кВт. На территории завода «Ганц и К°» был построен музей, где подробно отражена история создания первых трансформаторов с замкнутым магнитопроводом.

Как и следовало ожидать, первые системы электроснабжения переменным током рождались в жесткой конкурентной борьбе многочисленных электротехнических фирм. Достаточно напомнить, что непримиримым борцом против переменного тока в 80-х гг. выступил уже известный во всем мире Эдисон. В связи с этим была опубликована интересная статья нашего знаменитого физика А.Г. Столетова в журнале «Электричество» в 1889 г. «Невольно вспоминается, – писал Столетов, – та травля, которой подвергались трансформаторы в нашем отечестве, по поводу недавнего проекта фирмы «Ганц и К°» осветить часть Москвы. И в ученых докладах и в газетных статьях система обличалась, как нечто еретическое, ненациональное и безусловно гибельное; доказывалось, что трансформаторы начисто запрещены во всех порядочных государствах Запада и терпятся ради какой-нибудь Италии, падкой на дешевизну. Защитники «национальности в электричестве» забывали, что первую идею о трансформации тока в технике сами иностранцы приписывают Яблочкову… что на Всероссийской выставке 1882 г. в Москве ранее Годдарда, Гиббса и др., весьма определенно демонстрировал г. Усагин, за что награжден медалью».

После убедительной демонстрации трехфазных систем использование трансформаторов вначале предполагало установку в линии передачи трех однофазных трансформаторов. Но такое решение было экономически не выгодным, и, естественно, вызвало необходимость создания одного аппарата вместо трех – т.е. трехфазного трансформатора.

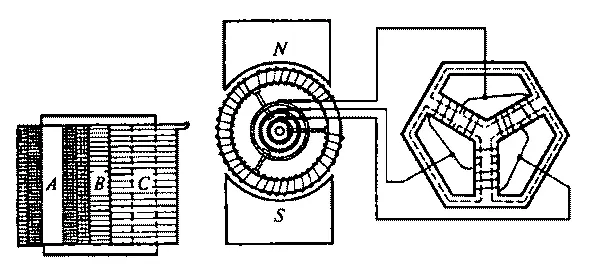

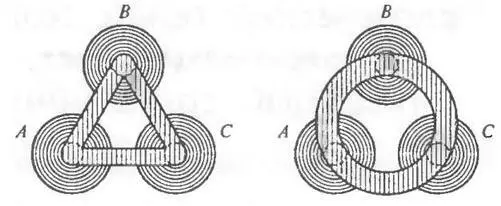

Рис. 7.6. Трехфазный трансформатор Доливо-Добровольского с радиальным расположением магнитопроводов

Такой трансформатор впервые был изобретен в 1889 г. М.О. Доливо-Добровольским. Интересна инженерная логика создания трехфазного трансформатора, которую продемонстрировал изобретатель. Доливо-Добровольский впервые обратил внимание на то, что заторможенный асинхронный двигатель представляет собой трехфазный трансформатор. Чтобы магнитная система трансформатора была симметричной, она должна иметь пространственную форму с тремя стержнями, на которых расположены обмотки. Вначале его конструкция напоминала машину с выступающими полюсами, в которой был устранен воздушный зазор, а обмотки ротора перенесены на стержни (рис. 7.6) – можно сказать, что это был трансформатор с радиальным расположением магнитопроводов. Продолжая усовершенствовать конструкцию, Доливо-Добровольский предложил несколько типов так называемых «призматических» трансформаторов с более компактной формой магнито- провода (рис. 7.7).

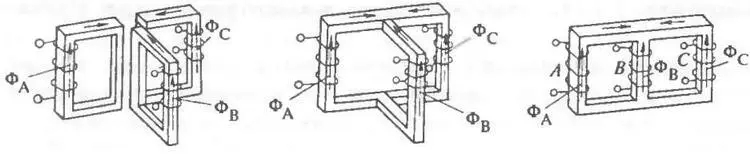

На рис. 7.8 показана эволюция магнитопровода стержневого типа. При соединении в одну конструкцию трех однофазных магнитопроводов получалась довольно сложная пространственная схема магнитопровода, технология изготовления которой оказалась весьма сложной, при этом возрастали отходы трансформаторной стали при штамповке отдельных листов. Это заставило Доливо-Добровольского упростить конструкцию и создать трехфазный трансформатор с параллельным расположением трех стержней в одной плоскости (рис. 7.9). О том, насколько продуманный и совершенной была такая конструкция, можно судить по тому, что она сохранилась до наших дней.

Рис. 7.7. Трехфазный трансформатор призматического типа

Рис. 7.8. Эволюция магнитопровода стержневого типа: Фд, Фд, Ф с– магнитные потоки в фазах А, В, С

Рис. 7.9. Трансформатор с параллельным расположением трех стержней

ГЛАВА 8 Человеческий гений создает электрический свет, «подобный солнечному»

Создание источников электрического освещения является одним из основополагающих открытий в истории человечества. Первым, кто произнес удивительную фразу о возможности «освещения темного покоя» был выдающийся русский физик В.В. Петров (см. гл. 3). Это он в мае 1802 г. публично продемонстрировал электрическую дугу, полученную от «огромной наипаче» батареи, яркий свет или «пламя» которой «было подобно солнечному». Электрическая дуга получила широчайшее распространение и не только для освещения, например, в прожекторах, но и в электрометаллургии, рудоплавильных печах, пламенно-дуговой резке металлов.

Своим открытием В.В. Петров намного опередил свое время (как это часто бывало в истории науки и техники). Как писал один из биографов, «свет дуги вспыхнул преждевременно», для ее практического применения нужны были более мощные источники электрической энергии, ее не к чему было приспособить. Отпугивало открытое пламя (и отсюда – пожарная опасность), огромная сила света и необходимость регулирования дугового промежутка по мере сгорания углей.

Одним из первых небольшую дуговую лампу с ручным регулированием углей применил в 1844 г. для подсветки предметного стекла в микроскопе известный французский физик Ж. Б. Фуко. Можно себе представить восторг (а возможно, испуг) зрителей зала в Парижском оперном театре в 1847 г., когда в опере Мейербера «Пророк» восход солнца имитировался с помощью дуговой лампы. Практическое применение дуговых ламп стало возможно только после создания механических или электромагнитных регуляторов для регулирования расстояния между сгорающими электродами. Эти регуляторы были первыми электроавтоматическими устройствами в 50- 70 гг. XIX в., и стоимость лампы определялась конструкцией регулятора.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: