Ян Шнейберг - История выдающихся открытий и изобретений (электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника)

- Название:История выдающихся открытий и изобретений (электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом МЭИ

- Год:2009

- ISBN:978-5-383-00328-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ян Шнейберг - История выдающихся открытий и изобретений (электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника) краткое содержание

Книга посвящена истории выдающихся открытий и изобретений в области электротехники, электроэнергетики и радиоэлектроники. Наиболее подробно изложена история электротехники – от первых наблюдений электрических и магнитных явлений еще до нашей эры до создания устройств, машин и приборов современного типа. Более кратко рассмотрено зарождение радиоэлектроники – от открытия термоэлектронной эмиссии до создания первых радиоприемников, радиоламп и зарождения техники СВЧ.

История выдающихся открытий и изобретений (электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Римский поэт Лукреций (99-55 гг. до н.э.) в своей знаменитой поэме «О природе вещей», написанной более двух тысяч лет назад, писал, что из магнита должны «семена выделяться» или же «ток истекать», раздвигающие воздух между камнем и железом, и в образовавшиеся «пустые пространства» туда «стремглав понесутся железа». Несмотря на очевидную примитивность представлений Лукреция, «материальные истечения», заполняющие пространство вокруг магнита, напоминают современные понятия магнитных силовых линий и магнитного поля.

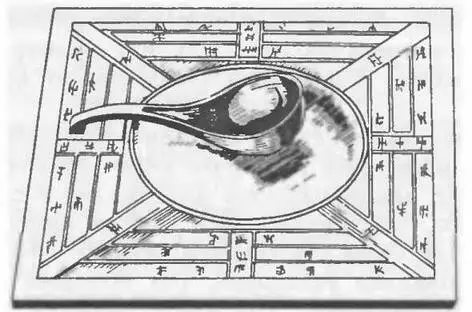

Рис. 2.1. Китайский компас

Благодаря исследованиям ряда европейских естествоиспытателей уже в XI-XIII вв. было установлено существование у магнита разноименных полюсов и их взаимодействия, а также распространение магнитного действия через различные тела (бумагу, дерево и др.). Итальянец Д.Б. Порта и француз П. Перегрин описали способы изготовления магнитных стрелок, а П. Перегрин впервые снабдил компас градуированной шкалой (около 1270 г.)

В течение многих веков магнитные, тепловые и электрические явления объясняли действием особой жидкости, и только в 20-х гг. XIX в. выдающийся французский физик А.М. Ампер впервые доказал электрическую природу магнетизма.

Заметный удар по мистицизму, вымыслам и предрассудкам был нанесен зарождением и быстрым развитием экспериментального метода научных исследований, обусловленного бурным развитием торговли и ремесел. Одним из основоположников этого метода был Леонардо да Винчи. Это ему принадлежит завещание, обнаруженное в его записной книжке: «Не слушай учения тех мыслителей, доводы которых не подтверждены опытом», ибо «Мудрость – дочь опыта».

Первый фундаментальный научный труд о магнетизме принадлежал видному английскому ученому лейб-медику Королевы Вильяму Гильберту (1554-1603) – «О магните, магнитных телах и о большом магните – Земле» (1600 г.). Гильберт произвел более 600 «искусных» опытов, открывших ему тайны «скрытых причин различных явлений».

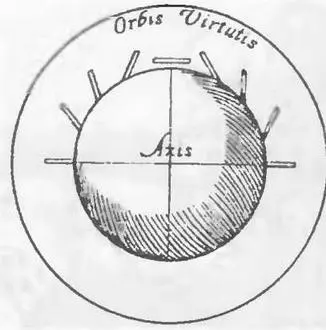

В отличие от многих своих предшественников Гильберт считал, что причиной действия на магнитную стрелку является магнетизм Земли, которая представляет собой «большой магнит». Это он доказал с помощью оригинального эксперимента: изготовил из магнитного железняка небольшой шар – «маленькую землю», назвав ее «тереллой» и показал, что магнитная стрелка в разных местах поверхности «тереллы» занимает положения, аналогичные тем, которые она принимает в поле земного магнетизма (рис. 2.2). Вот пример выдающегося открытия, которое с помощью эксперимента делают великие ученые.

Гильберт исследовал также электрические явления и установил, что при натирании электрическими свойствами обладают не только уже упоминавшийся янтарь, но и другие тела – сера, смола, горный хрусталь. Эти тела он назвал «электрическими» в соответствии с названием янтаря – «электрон».

Ученый правильно установил, что «степень электрической силы» бывает различна, что влага снижает интенсивность электризации тел при из натирании. Однако Гильберт ошибочно утверждал, что магнитные и электрические явления имеют разную природу: «электрическая сила» возникает только от трения некоторых тел, тогда как магнит постоянно действует на железо. Заметим, что это утверждение продержалось в науке более 200 лет.

Рис. 2.2. «Терелла» В. Гильберта

Давно уже установлено, что пути к познанию новых фактов далеко не просты. Так, например, Гильберт пытался наэлектризовать трением металлы, не изолируя их. Ошибку Гильберта установил спустя два столетия выдающийся русский физик В. В. Петров.

Фундаментальный труд Гильберта в течение XVII в. выдержал несколько изданий и был настольной книгой многих естествоиспытателей Европы и сыграл важную роль в развитии учения об электричестве и магнетизме.

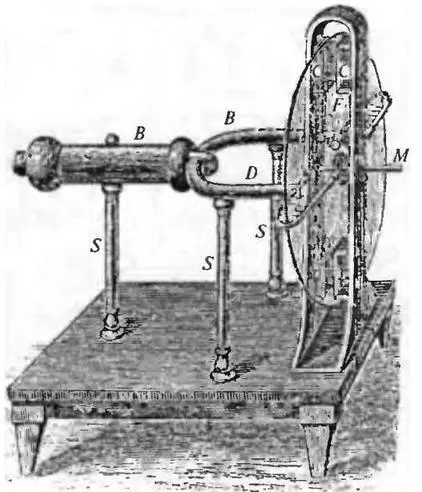

Наиболее прогрессивные естествоиспытатели, изучив книгу Гильберта, попытались создать специальное устройство для натирания указанных в книге тел, чтобы получить ббльший эффект проявления «электрических сил». Первым, кому удалось создать такую «машину», был известный изобретатель воздушного насоса Магдебургский бургомистр Отто фон Герике (1602-1686). В 1650 г. он изготовил шар из серы «величиной с детскую голову», насадил его на железную ось, укрепленную на деревянном штативе (рис. 2.3). С помощью рукоятки шар мог вращаться и электризовался от ладоней рук или куска сукна, прижимаемого к шару рукою.

Рис. 2.3. Электростатическая машина Герике (рисунок из сочинений Герике, 1672 г.)

Герике установил, что легкие пушинки вначале притягиваются к шару, а затем отталкиваются от него, кроме того, он заметил слабое свечение шара в темноте. Эти опыты впервые были описаны в книге в 1672 г., но объяснения наблюдаемых явлений ни Герике, ни его современники долгое время дать не могли.

И еще одно загадочное явление – электрическая искра – впервые наблюдалась в 1672 г. известным немецким ученым Г.В. Лейбницем, производившем опыты с машиной Герике.

Постепенно естествоиспытатели усовершенствуют электростатическую машину. Уже в первой половине XVIII в. серный шар заменяют стеклянным (стекло более интенсивно электризовалось), но так как шары или цилиндры было сложнее изготовлять, а при нагревании они нередко взрывались, то их заменили стеклянными дисками, натиравшимися кожаными подушечками, прижимавшимися к дискам пружинками. Для усиления электризации подушечки позднее стали покрывать амальгамой.

В 1744 г. машина была дополнена важным элементом – кондуктором – металлической трубкой, вначале подвешиваемой на шелковых нитях, а позднее устанавливавшейся на изолирующих опорах. «Кондуктор» служил резервуаром для сбора электрических зарядов, возникавших при натирании стеклянных дисков. К 60-70 гг. XVIII в. электростатическая машина приобрела современные черты (рис. 2.4).

Некоторые изобретатели, стремясь получить наибольший эффект, строили машины огромных размеров: в Англии в 1849 г. была создана машина с диаметром диска 2 м 27 см, вращение которого осуществлялось паровой машиной. В Парижском музее хранится машина с диаметром диска 1 м 85 см.

Особый интерес к электростатическим машинам был вызван возможностью использования их для медицинских целей (конец XVIII – начало XIX в.).

Рис. 2.4. Электростатическая машина со стеклянным диском Рамздена, 1768 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: