Владимир Поляков - Посвящение в радиоэлектронику

- Название:Посвящение в радиоэлектронику

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Радио и связь

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-256-00077-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Поляков - Посвящение в радиоэлектронику краткое содержание

Популярно рассказано об основных достижениях радиоэлектроники — от радиовещания и телевидения до сложных вычислительных комплексов и систем. На многочисленных примерах показана все возрастающая значимость радиоэлектроники в современном мире. Даны сведения о физических основах, принципах действия и устройстве радиоэлектронной аппаратуры и ее элементов.

Для широкого круга радиолюбителей.

Посвящение в радиоэлектронику - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Многочисленная радиоэлектронная аппаратура станции потребляет немалую мощность. Ее поставляют панели солнечных элементов, подобно крыльям развернутые по бокам станции. Их общая площадь составляет несколько квадратных метров. Ток, вырабатываемый солнечными элементами, заряжает буферную никель-кадмиевую аккумуляторную батарею, обеспечивающую питание аппаратуры станции при пиковых нагрузках, а также при полете станции над теневой, ночной стороной Земли. Продолжительность нахождения станции в тени Земли достигает 40 % общего полетного времени.

По-иному решили проблему питания радиоэлектронной аппаратуры космических кораблей американские конструкторы. При осуществлении программы «Аполлон», завершившейся 16–24 июля 1969 года первой лунной экспедицией трех космонавтов, были разработаны специальные электрохимические источники тока топливные батареи. Вещество элементов этих батарей в процессе выработки электроэнергии не расходуется. Оно служит лишь катализатором реакции соединения водорода с кислородом. Эти газовые реагенты — топливо батарей — заправляются в баки при запуске корабля и расходуются в топливных элементах по мере надобности.

Побочным продуктом электрохимической реакции оказывается обычная вода, использовавшаяся для питья и других хозяйственных нужд космонавтов. Ежедневно каждому космонавту требуется около ведра воды, и для многодневного полета запас ее получается значительным. Топливные элементы избавляют от необходимости «везти» воду с Земли. К сожалению, вода, полученная из экологически чистых топливных элементов, оказалась не совсем «чистой». Она напоминала газированную, поскольку была насыщена водородом, что, по сообщениям космонавтов, было не очень приятно (обычная газированная вода насыщается углекислым газом). В дальнейшем научились с помощью специальных фильтров очищать воду, полученную из топливных элементов.

Кроме топливных элементов на кораблях «Аполлон-11» и «Аполлон-12», осуществлявших полет к Луне, имелись резервные батареи обычных аккумуляторов. Они, кстати говоря, позволили благополучно вернуться на Землю экипажу аварийного корабля «Аполлон-13», на котором взорвался кислородный бак системы электроснабжения. Общее энергопотребление космических кораблей и орбитальных станций достигает нескольких киловатт, и эту весьма значительную мощность обеспечивают описанные энергетические установки.

Мирное освоение космоса человечеством продолжается, и одной из наиболее ярких страниц международного сотрудничества явилась стыковка на орбите в июле 1975 года советского и американского космических кораблей «Союз» и «Аполлон». Совершая совместный полет, космонавты в буквальном смысле ходили друг к другу в гости! Но космическая электроника служит не только космонавтам — она немало помогает и в разрешении наших земных насущных проблем.

Когда вы смотрите телевизионные передачи о достижениях космической техники или работе и жизни отважных космонавтов на пилотируемой орбитальной станции, то, вероятно, не задумываетесь, каким путем приходит телевизионный сигнал к вашему приемнику. Этот путь часто включает и космический участок через спутник-ретранслятор. В удаленные районы Сибири и Дальнего Востока программы телевидения передаются только по космическому телевизионному мосту. Каковы же причины, приведшие к созданию космических телевизионных трасс? Одна из причин нам уже известна из главы о распространении радиоволн. Телевизионный сигнал занимает широкий спектр частот, и передавать его можно лишь в диапазоне УКВ. А ультракороткие волны распространяются по прямой, в пределах видимости между башней телецентра и приемной антенной вашего телевизора.

Примерно до 1967 года важная государственная задача охвата телевизионным вещанием всего населения страны решалась путем строительства мощных радиопередающих телевизионных центров (5…50 кВт) и ретрансляторов малой мощности (1…100 Вт). Пока эти станции строились в густонаселенных районах страны, ввод каждой из них означал значительный прирост числа телезрителей. На 1 января 1961 года в стране было построено 100 мощных телевизионных передатчиков и около 170 маломощных ретрансляторов, обеспечивавших телевизионным вещанием примерно 35 % населения. В последующие пять лет число мощных станций и ретрансляторов возросло соответственно до 170 и 480, а прирост числа телезрителей составил лишь 20 %. Стало ясно, что дальнейшее увеличение числа передающих телевизионных станций экономически нецелесообразно. Расчеты показали, что для охвата телевизионным вещанием 95 % населения страны потребовалось бы более 1000 мощных телецентров, многие тысячи километров кабельных и радиорелейных линий для обмена программами, что связано с огромными капитальными затратами.

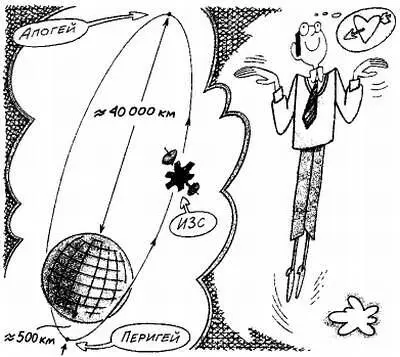

Единственным реальным средством решения задачи стопроцентного охвата населения страны телевизионным вещанием в сжатые сроки оказалось использование спутниковых систем. 23 апреля 1965 года в Советском Союзе был произведен запуск спутника связи «Молния-1» на высокую эллиптическую орбиту с апогеем в северном полушарии и перигеем в южном. Начальный период обращения спутника был близок к половине суток и составил 11 ч 48 мин. Такой период обращения выбран не случайно: спутник должен появляться над обслуживаемой территорией всегда в одно и то же время, скажем в часы вечерних телепередач. На борту спутника была установлена ретрансляционная аппаратура для передачи программ телевидения и дальней двусторонней многоканальной телефонной, фототелеграфной и телеграфной радиосвязи. Первый прямой телевизионный обмен телевизионными программами между Москвой и Владивостоком состоялся!

Орбита ИСЗ «Молния-1».

На выборе орбиты спутника следует остановиться особо. Орбита представляет собой сильно вытянутый эллипс» в одном из фокусов которого находится центр Земли. Плоскость орбиты наклонена к плоскости экватора под углом около 65°, причем апогей орбиты — наиболее удаленная от Земли точка — находится в северном полушарии. Высота апогея составляет около 40000 км, а высота перигея — всего около 500 км. В соответствии с законами Кеплера, которым подчиняются все движущиеся небесные тела, спутник пролетает приближенную к Земле часть орбиты, включающую точку перигея, очень быстро. Ретранслятор спутника на этом отрезке орбиты, расположенном в южном полушарии, выключается. Зато удаленную от Земли часть орбиты, включающую точку апогея, спутник проходит медленно, он как бы «зависает» на несколько часов над Сибирью и Дальним Востоком. В это время и ведется ретрансляция телевизионных программ. Поскольку период обращения спутника равен 12 ч, в течение суток он совершает два витка вокруг Земли. На первом витке в течение девяти часов обеспечивается связь между любыми пунктами как на территории СССР, так и других стран Европы и Азии. Во время второго витка в течение трех часов возможна связь между европейской частью СССР и Центральной и Северной Америкой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: