Владимир Внуков - Артиллерия

- Название:Артиллерия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное Военное Издательство Наркомата Обороны Союза ССР

- Год:1938

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Внуков - Артиллерия краткое содержание

Основное назначение этой книги – ознакомить советскую молодежь с современной артиллерией, с ее оружием, с типичными приемами стрельбы и боевой работы.

Книга должна заинтересовать читателей, раскрыть им громадное значение артиллерии в войнах прошлого и в современной войне, привлечь их к дальнейшему изучению артиллерии в специальных артиллерийских училищах, готовящих необходимые нам кадры командиров-артиллеристов.

В то же время книгу могут использовать для первоначального ознакомления с артиллерией молодые красноармейцы-артиллеристы, а младшим командирам артиллерии книга поможет оживить занятия с красноармейцами.

Настоящее 2-е издание исправлено и дополнено на основании пожеланий и замечаний, высказанных в прессе и на читательских конференциях в Москве, Ленинграде и Киеве.

Артиллерия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так республиканская зенитная батарея совместно с истребителями отразила воздушный налет врага и надолго отучила фашистов от полетов в этом районе.

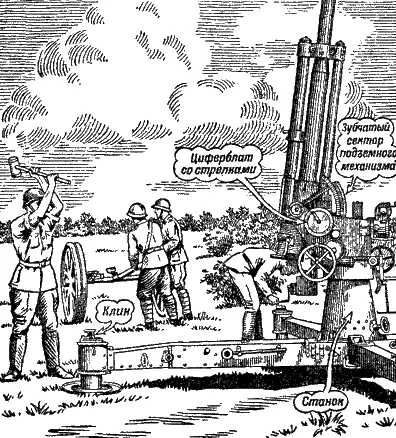

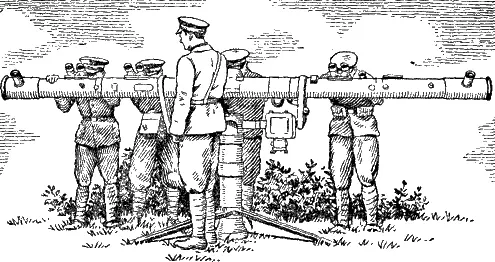

Рис. 297. Специальными клиньями «прибивают» станины орудия к земле

Что же представляет собой современная зенитная батарея, как устроены зенитные орудия?

Вообразим, что мы находимся на участке фронта как раз в момент прибытия зенитной батареи.

Вот послышался шум моторов, и показались необычайные орудия (рис. 296).

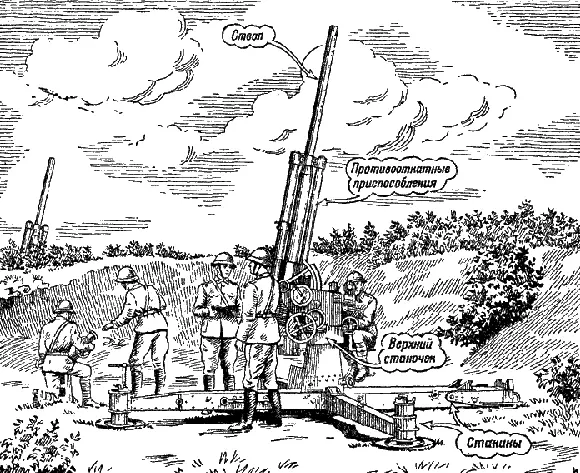

Их длинные и тонкие стволы сверху и снизу охвачены противооткатными приспособлениями в стальных цилиндрах. Привычного хобота станка совсем не видно.

Тракторы останавливаются в указанных командиром местах, отцепляются от орудий и объезжают в сторону. Артиллеристы бросаются к орудиям. Они «прибивают» их к земле специальными, клиньями (рис. 297). Не проходит и пяти минут, как пушки уже готовы к бою (рис. 298).

Теперь ясно видно, что станки этих орудий имеют вид тумб, опирающихся на четыре станины, растопыренные подобно паучьим ножкам. Этими «ножками» станки и вцепляются в землю.

Обычная пушка, поставленная на зенитный станок, могла поворачиваться в любую сторону по кругу, но какой затраты сил это требовало! Надо было силой бойцов повернуть все орудие целиком. Здесь же станок – тумба и станины – всегда остаются на своем месте. Поворачивается посредством поворотного механизма только небольшой верхний станочек, связанный со стволом и его противооткатными приспособлениями (рис. 298). Наводчик сидит на специальном сиденье и легко вращает маховик поворотного механизма; его сиденье передвигается по кругу вместе со стволом.

Рис. 298. Зенитное орудие готово к бою

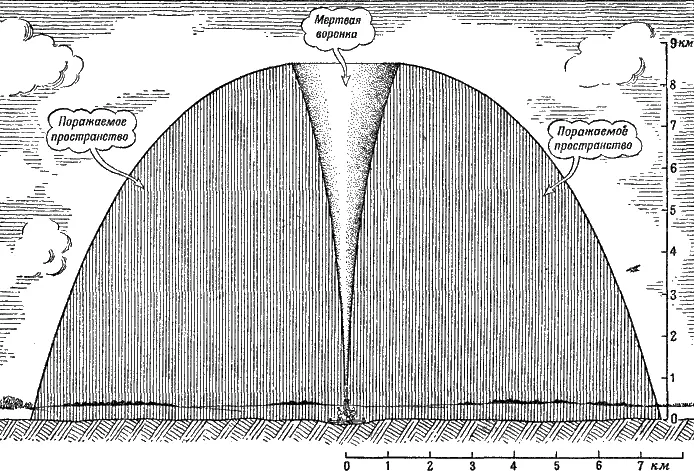

Так же легко придают орудию любой угол возвышения от нуля до 85 градусов включительно. «Мертвая воронка» у этого орудия совсем ничтожна (рис. 299) – оно, действительно, может стрелять почти отвесно вверх, в зенит, и с полным правом носит название «зенитного». А «мертвого сектора» обстрела, подобного тому, какой был у приспособленных орудий, у него нет совершенно.

Рис. 299. У современных зенитных орудий среднего калибра «мертвого сектора» совсем нет, а «мертвая воронка» очень мала

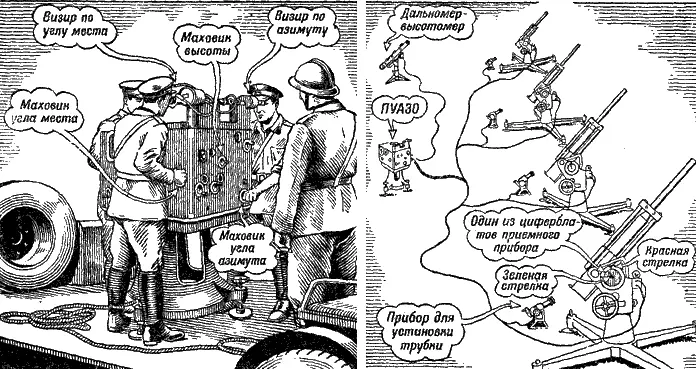

Вот артиллеристы стали готовиться к стрельбе: от каждой пушки они протянули провода к какому-то сложному прибору с несколькими зрительными трубками и со шкалами, похожими на циферблаты часов. Это – центральный прибор управления артиллерийским зенитным огнем, или, как кратко называют его артиллеристы, – ПУАЗО (рис. 300).

Рис. 300. ПУАЗО «Сперри» и схема связи ПУАЗО с орудиями и с приборами батареи

В стороне от ПУАЗО расположился другой прибор; большой дальномер-высотомер (рис. 301).

Зенитная батарея пришла как раз вовремя: в небе показались неприятельские самолеты.

Раздалась команда: «К бою!» Мигом все заняли свои места, и ПУАЗО начал свою работу.

Прежде всего дальномер-высотомер быстро определил высоту самолетов. Они шли на высоте 4 800 метров.

Показание высотомера тотчас было принято на ПУАЗО: один из обслуживающих его бойцов вращением маховика высоты (рис. 300) установил на соответствующей шкале подвижную стрелку ее против числа «48». Тем самым в счетный механизм ПУАЗО была введена исходная данная – высота цели.

Между тем ПУАЗО все время двигался – он вращался вокруг вертикальной своей оси. Для этого наводчик «визира по азимуту» неотрывно следил за самолетом, не упуская его ни на миг. Так же неотрывно другой наводчик наводил в самолет «визир по углу места», вместе с которым вокруг горизонтальной оси поворачивался специальный механизм внутри ПУАЗО.

Рис. 301. Дальномер-высотомер

Благодаря ПУАЗО в любой момент можно было узнать, в какой точке пространства находится сейчас самолет, – иначе говоря, все три его координаты.

Но ПУАЗО не ограничивался этим: он вычислял еще и скорость, и направление движения самолета. Для этого механизмам ПУАЗО достаточно было подсчитывать скорость вращения самого ПУАЗО и скорость движения «визира по углу места» самолета: обе эти скорости, очевидно, зависели от скорости и направления движения самолета.

Но мало и этого: ПУАЗО не только знал о самолете в каждый момент, где он находится, куда и с какой скоростью летит, – он знал также, где будет самолет через определенное число секунд, и куда надо послать снаряд, чтобы он встретился с самолетом. Все это автоматически решали сложные счетные механизмы ПУАЗО.

Работающим у ПУАЗО приходилось только совмещать некоторые стрелки на его шкалах, как бы помогая этим прибору, передавая данные, выработанные одним из механизмов, другому механизму.

Кроме того, еще до стрельбы, по указанию командира, на боковых шкалах ПУАЗО один из обслуживающих прибор поставил стрелки в соответствии с условиями стрельбы данного момента. Этим учитывались знакомые уже нам поправки на ветер, на отклонение плотности воздуха от нормальной и на изменение начальной скорости снарядов.

В любой момент на шкалах ПУАЗО можно было прочесть, какой именно угол возвышения надо придать орудию, какую поставить трубку и как повернуть ствол – направо или налево (азимут орудия), чтобы направить снаряд в точку встречи. ПУАЗО не только указывал все это, он и помогал осуществлять сейчас же свои указания, передавая орудиям нужные установки.

Как же ПУАЗО это делал, каким способом управлял он орудиями?

Мы знаем, что ПУАЗО связали проводами со всеми орудиями батареи. По этим проводам и неслись с быстротой молнии приказания ПУАЗО – электрические токи.

На каждом орудии были два циферблата со стрелками (рис. 297 и 300). К каждому из циферблатов шел провод. Красные стрелки непрерывно двигались, отмечая на циферблатах установки, выработанные ПУАЗО. А соответствующие номера орудийного расчета следили за красными стрелками и, вращая маховики механизмов орудия, заставляли зеленые стрелки все время совпадать с красными, – это означало, что орудие направлено так, что при выстреле снаряд его попадет как раз в ту точку, в которой, по вычислению ПУАЗО, должна произойти встреча этого снаряда с самолетом. И для этого вовсе не нужно было наводить орудие в самолет. Эту работу за все орудия батареи выполняли наводчики ПУАЗО.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: