Авиация и Время 1997 № 2 (22)

- Название:Авиация и Время 1997 № 2 (22)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1997

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и Время 1997 № 2 (22) краткое содержание

Прим.OCR: переделка под стандарт. Новое OCR, увеличенный размер иллюстраций, полное содержание издания в исходной последовательности, подписи к иллюстрациям текстом, таблицы текстом, схемы приложения.

Авиация и Время 1997 № 2 (22) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для военно-политического руководства СССР создание высокоэффективной системы ПВО, способной прикрыть "непроницаемым зонтиком" гигантскую страну от любого проникновения, было одной из важнейших задач в течение всего послевоенного периода. Во второй половине 50-х гг. потенциальные противники Советского Союза получили на вооружение авиационные и ракетные системы нового поколения, способные в короткое время нанести ядерные удары практически по всем важным военным и экономическим центрам страны и ее союзников. Это потребовало принятия в кратчайшие сроки ответных мер. Первые советские зенитно-ракетные комплексы С-25 и С-75 ввиду ограниченной дальности действия и малой мобильности могли охранять воздушное пространство лишь в зоне крупных городов и военных объектов. В то же время вооруженные ракетами истребители-перехватчики могли уничтожать средства воздушного нападения противника на значительном удалении от границ. Таким образом можно было прикрыть огромные пространства над Сибирью и Дальним Востоком, где развертывание большого числа ЗРК было практически невозможно.

В то время в СССР перехватчики для ПВО создавали, оснащая серийные фронтовые истребители бортовыми РЛС и ракетами класса "воздух-воздух" или разрабатывая новые специально предназначенные самолеты. Очень важным стало принятие в середине 50-х гг. концепции авиационно-ракетного комплекса. Истребитель-перехватчик теперь рассматривался как составная часть единой системы, состоявшей из самолета-носителя, ракет класса "воздух-воздух", бортовых радиолокационных средств обнаружения и наведения, а также наземных радиотехнических средств. Первыми поступили на вооружение комплексы на базе перехватчиков МиГ-17ПФУ и Як-25К, оснащенных четырьмя ракетами РС-1У (К-5). Позднее по всей стране развернули сверхзвуковые МиГ-19ПМ и Су-9, вооруженные четырьмя ракетами РС-2УС (К-5М). Затем последовали комплексы на базе Су-11 и Як-28, каждый из которых нес по две ракеты типа Р-8. Но эти комплексы были достаточно эффективны на удалении от охраняемых объектов лишь в несколько сотен километров. Для борьбы с воздушным противником на расстоянии более тысячи километров требовалось создание совершенно другого типа истребителя-перехватчика.

Первую попытку создания такого самолета предприняли в ОКБ С.А.Лавочкина во второй половине 50-х гг. 30-тонный перехватчик Ла-250 имел расчетную продолжительность полета на дозвуковой скорости свыше двух часов и максимальную скорость до 1600 км/ч. Однако по ряду причин его испытания затянулись на четыре года, что привело к прекращению работ. Неудача с комплексом Ла-250К-15 ставила командование ПВО в трудное положение. Поэтому еще в процессе испытаний Ла-250 оно обратило внимание на потенциальную возможность использования в качестве истребителя-перехватчика туполевского фронтового бомбардировщика "98". В 1957 г. командующий авиацией ПВО маршал Е.Я.Савицкий приехал в ОКБ-156 к А.Н.Туполеву и предложил создать перехватчик, подобный самолету "98", но оснащенный ракетами "воздух-воздух" и мощными бортовыми радиотехническими средствами, обеспечивающими их использование. В разговоре с Савицким был уточнен ряд вопросов, после чего Туполев поручил начальнику отдела технических проектов С.М.Егеру разработать эту идею более детально.

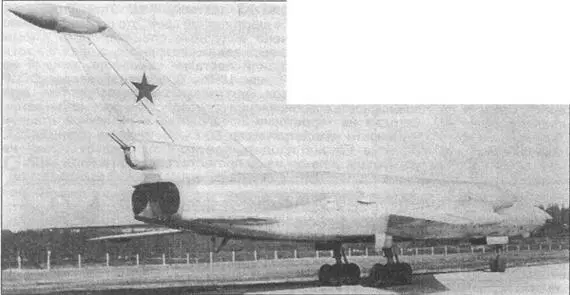

Радиоприцел "Аргон" (на вершине киля) и кормовая стрелковая установка самолета "98"

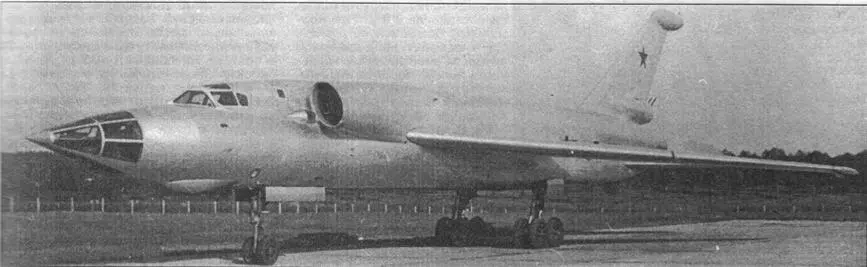

Самолет "98"В ОКБ-156 исследования по тематике тяжелых сверхзвуковых самолетов начались еще в конце 1949 г. В течение двух лет ОКБ-156 совместно с ЦАГИ проводило целый ряд работ прикладного и теоретического плана по выбору основных весовых и габаритных параметров тяжелых сверхзвуковых самолетов всех типов - от фронтового бомбардировщика до межконтинентального стратегического ракетоносца. Прежде всего встал вопрос о том, каким должно быть крыло: стреловидным или треугольным малого удлинения. Одновременно прорабатывался вопрос о силовой схеме крыла. Для достижения высоких сверхзвуковых скоростей требовались новые ТРД с тягой на форсаже около 10000 кгс. Применение таких двигателей создавало целый ряд проблем с компоновкой силовой установки, подачей воздуха к двигателям и обеспечением их нормального температурного режима. Высокие скорости полета требовали внедрения в систему управления самолетом необратимых гидроусилителей в сочетании с различного рода загружателями и демпферами. По-новому должны были решаться вопросы, связанные с составом и компоновкой оборудования, а также вооружения. Количество членов экипажа сокращалось, и большинство функций перекладывалось на системы автоматического управления, работа которых осложнялась повышенными температурными и вибрационными нагрузками на сверхзвуковых и трансзвуковых режимах полета. Это снижало надежность многих систем и самолета в целом.

В середине января 1953 г. отдел Егера приступил к аэродинамической компоновке нового сверхзвукового самолета. 17 мая 1954 г. эти работы были узаконены постановлением Совета Министров СССР № 683-301, согласно которому ОКБ-156 поручалось разработать, построить и испытать сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик "98". К этому моменту его облик в общих чертах был уже определен. В ноябре началось изготовление рабочих чертежей, одновременно завод №156 приступил к постройке первого из двух опытных экземпляров машины (второй предназначался для статиспытаний).

Ни в ОКБ, ни в ЦАГИ все еще не было единства по вопросу выбора аэродинамической формы крыла. Сталкивались два направления: В.В.Струминского (стреловидное крыло сравнительно большого удлинения) и П.П.Красильщикова-Р.Штейнберга (тонкое треугольное крыло малого удлинения). Доводы, а главное, авторитет Струминского оказались сильнее, и для самолета "98" выбрали стреловидное крыло с углом стреловидности около 55'. Его конструкция определялась в тесном взаимодействии прочнистов ОКБ и ЦАГИ. A.M.Черемухин, занимавшийся у Туполева вопросами прочности, организовал постройку и испытания моделей элементов крыла со значительным опережением выпуска рабочих чертежей. Довольно сложно оказалось решить проблему силового взаимодействия кессона стреловидной консоли с прямым кессоном центроплана. Для более точного изучения распределения нагрузок такой конструкции прочнисты также применили метод натурного моделирования.

Опытный сверхзвуковой бомбардировщик "98"

В ходе работ на базе экспериментальных данных ЦАГИ составили сеть проектных характеристик самолета "98" (скорости, высоты и дальности полета) в зависимости от геометрии крыла, взлетной массы и т.д. Это позволило оптимизировать ряд параметров аэродинамической компоновки. Впоследствии эти материалы неоднократно использовались в других разработках ОКБ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: