Техника и вооружение 2012 07

- Название:Техника и вооружение 2012 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2012 07 краткое содержание

Техника и вооружение 2012 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При использовании аппарели длиной 3 м применение парома оказалось весьма ограниченным из-за требования большой глубины вблизи берега для обеспечения его свободной осадки. Для этого на расстоянии 1,5 м от уреза воды глубина должна была составлять не менее 1,1 м на протяжении всей длины парома (до 14 м), что в реальных условиях встречалось редко. Для устранения этого недостатка желательно было увеличить длину аппарели до 4-5 м. Регулирование положения аппарели требовалось механизировать, так как вручную манипуляции с ней были чрезвычайно трудны и подразумевали участие команды из 10-15 человек.

Входившая в состав аппарелей фашина при въезде на нее танка сильно деформировалась (гнулись трубы) и навертывалась на гусеницы. В то же время Т-34 свободно проходил вброд расстояние между аппарелью и берегом (до 3 м) и без задействования фашины.

Испытание самоходного десантного танконосца К-71 с загруженными тягачом на базе Т-34 (слева) и опытным образцом гусеничного плавающего транспортера К-61. Нахабино, пруд НИИИ СВ. Февраль 1949 г.

Схема силовой передачи первого варианта танконосца К-71.

1 – лебедка; 2 – бортовой фрикцион и тормоз; 3 – главная передача; 4 – вал главной передачи; 5 – карданный вал привода лебедки; 6 – распределительная коробка; 7 – коробка передач; 8 – сцепление; 9-двигатель; 10 – карданный вал привода гребного винта; 11 – водяной радиатор; 12 – вал гребного винта; 13 – гребной винт.

Самоходный десантный танконосец К-71 во время раскрытия понтонов. Окрестности п. Нахабино, 1949 г.

Самоходный десантный танконосец К-71 во время раскрытия понтонов и в рабочем положении (вид сзади). 1949 г.

При наезде танка аппарели вдавливались в грунт дна или берега на 15-30 см, так как имели незначительную площадь опирания их окончаний. Это явление затрудняло отвал парома. Следовало обеспечить опорную плоскость по крайней мере на 1 м по всей ширине участка опирания аппарели. Шпоры, размещенные по окончаниям аппарели, не выполняли своей роли из- за слишком малых размеров: концы аппарели скользили по грунту вместе со шпорами.

Скорость движения парома с танком Т-34 с одним забортным агрегатом СЗ-20-2 оказалась весьма незначительной. Все необходимые маневры на воде производить допускалось, но вследствие большой инерции движения парома и малой тяговой силы винта они были затруднены. В ходе испытаний подтвердилась возможность переправы 30-тонных танков на пароме, но для моторизации переправы требовался значительно более мощный двигатель по сравнению с СЗ-20-2 [2].

Тем не менее были получены ценные экспериментальные данные, использовавшиеся в дальнейшем при разработке опытных образцов танконосца.

Общий вид первого варианта самоходного десантного танконосца К-71.

Самоходный десантный танконосец К-71 движется без нагрузки, со скоростью 11,3 км/ч (второй справа – А.Ф. Кравцев). Полигонно-заводские испытания на р. Вуоксен-Вирта. Сентябрь-ноябрь 1949 г.

Первый опытный образец танконосца К-71 изготовили в начале 1949 г. на Военно-ремонтном заводе №2 ГБТУ в Москве.

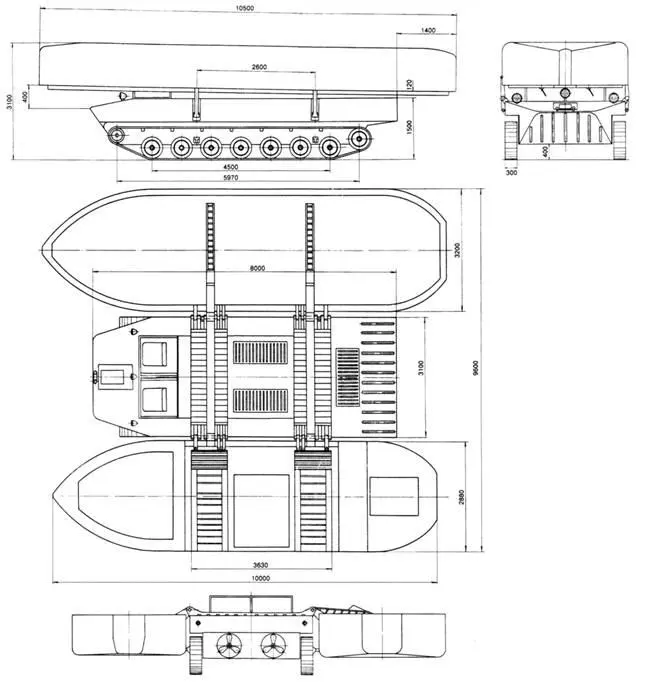

Танконосец К-71 состоял из трех основных частей: доработанного гусеничного плавающего транспортера К-61, левого и правого понтонов, шарнирно соединенных с ним по бортам. Полная масса машины составляла 12 т. В развернутом положении длина и ширина образуемого парома равнялись 10,5 м и 9,6 м соответственно, при этом обеспечивалась грузоподъемность 36 т. В походном положении левый понтон, имеющий палубу, ложился непосредственно на транспортер, а правый беспалубный понтон – накрывал левый. Данная компоновка обеспечивала весьма компактные габариты К-71: длина -10,5 м, ширина – 3,25 м, высота -3,1 м.

Понтоны переводились в рабочее положение поворотом вокруг бортовых шарниров на 180', после чего фиксировались в средней части танконосца при помощи нижних бортовых стыковых замков. Поворот понтонов вокруг бортовых шарниров производился с помощью гидравлического привода. Раскрытие понтонов выполнялось за 2,7 мин, а складывание – за 1,15 мин. Однако из-за необходимости выполнения дополнительных операций время перевода танконосца из походного положения в рабочее достигало 27 мин.

Для погрузки на К-71 танков и САУ на левом понтоне имелись раскладывающиеся аппарели, а на правом – откидные колейные фермы.

На первом опытном танконосце был установлен дизель GMC-4-71 максимальной мощностью 140 л.с. Перемещение на воде производилось посредством двух трехлопастных гребных винтов диаметром 600 мм, размещенных в тоннелях. Движение по суше осуществлялось с максимальной скоростью 35 км/ч, на воде без груза – 11,3 км/ч, с нагрузкой 36 т – 5,6 км/ч, тяговое усилие на швартовах составляло 1,25 т. Распределительная коробка обеспечивала одновременное вращение гребных винтов в разные стороны, что позволяло К-71 разворачиваться практически на месте.

Гусеничный плавающий транспортер К-61, послуживший основой для создания десантного танконосца К-71.

Фото Уве Харнака.

Машина гусеничного самоходного парома ГСП.

Фото из архива А. Хлопотова.

Дополнительно в корпусе К-71 были установлены две поперечные трубчатые фермы, воспринимающие нагрузку от танка, и гидравлический привод для раскрытия и складывания понтонов. В нижней части машина оснащалась упомянутыми выше ответными частями бортовых замков для фиксации левого и правого понтонов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: