Авиационный сборник 1991 01-02

- Название:Авиационный сборник 1991 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1991

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиационный сборник 1991 01-02 краткое содержание

Авиационный сборник 1991 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После восстановления "5-1” совершил еще два полета. Для предотвращения возможного удара самолета ”5" о Пе-8 был изменен угол его закрепления относительно оси самолета-носителя (с 0° до -4°). Доработали и систему управления, которая впоследствии действовала безотказно. Вес самолета "5-1" в ходе испытаний составлял 1565 кг.

Полеты летчика А.К.Пахомова, а также испытания в натурной аэродинамической трубе ЦАГИ Т-101 показали, что самолет "5-1" обладает неблагоприятным соотношением между поперечной и путевой устойчивостью. Это, отчасти, послужило причиной новой аварии "5-1" в третьем полете, состоявшемся 5 сентября 1948 г. Самолет подошел к взлетно-посадочной полосе с креном и вначале коснулся земли одной консольной частью крыла, затем ударился другой и в конце пробега резко перешел на нос. Летчик остался цел, но самолет был разбит, и восстановление его признали невозможным.

Происшедшая авария задержала испытания. Они были продолжены только в январе 1949 г., когда вышел самолет "5-2". Конструктивно он почти не отличался от "5-1", но на нем выполнили доработки, необходимость которых выявилась в процессе испытаний первой машины. В частности, для улучшения путевой устойчивости увеличили удлиннение и стреловидность вертикального оперения, а вместо подкрыльных дуг поставили рекомендованные ЦАГИ специальные амортизирующие костыли, поглощавшие энергию удара в момент касания земли. Испытывал самолет "5-2", ставший впоследствии известим летчик-испытатель Георгий Михайлович Шиянов.

Первый полет новой машины состоялся 26 января 1949 г. и из-за посадки вне аэродрома закончился аварией. Самолет был поврежден и нуждался в ремонте. Главная причина приземлений вне аэродрома (не только самолета "5", но и "346", о котором будет рассказано ниже) заключалась в трудности расчета посадки, особенно в первом полете, на весьма небольшую тогда взлетно-посадочную полосу ЛИИ. Для сравнения можно отметить, что американцы вели испытания своих скоростных экспериментальных самолетов на базе ВВС Мюрок (в конце 40-х годов названную Эдвардс), которая располагалась в пустыне Мохава. Естественным аэродромом там служило дно высохшего озера. Длина аэродрома составляла 24(!) километра и он выдерживал любые самолеты, за исключением лишь самых тяжелых.

В процессе ремонта самолета "5" проводилось его дальнейшее усовершенствование. Посадочную лыжу установили параллельно строительной горизонтали фюзеляжа, что привело к более устойчивому пробегу. Установка лыжи в таком варианте сделала ненужным имевшийся хвостовой костыль и позволила в дальнейшем на его месте расположить подфюзеляжный киль с целью дополнительного увеличения путевой устойчивости.

После ремонта Г.М.Шиянов выполнил на самолете "5-2" второй полет, закончившийся благополучно. Анализ результатов первого и второго полетов показал, что нужное соотношение между поперечной и путевой устойчивостью не достигнуто. Чтобы улучшить его конструкторы нашли довольно оригинальное решение. Они установили на консолях крыла так называемые "ласты", дающие эффект, аналогичный изменению поперечного V крыла (ввиду того, что крыло было неразъемным, изменить его поперечное V конструктивно не представлялось возможным). "Ласты" представляли собой направленные вниз под углом 45" профилированные законцовки. Нижние их кромки сделали усиленными, что превратило "ласты" в своеобразные подкрыльные опоры, на которые опускался самолет в конце пробега.

Испытания "5-2" после его модификации

После всех доработок Г.М.Шиянов совершил еще шесть полетов, последний из которых состоялся в июне 1949 г. Вес самолета ”5-2” составлял 1710 кг, а наибольшая скорость, достигнутая в пикировании на высоте 5400 м, соответствовала М 0,775. Самолет обладал удовлетворительными пилотажными качествами. Управление с помощью необратимых гидроусилителей (бустеров) практически не отличалось от обычного. Словом, все было отлажено, и самолет подготовлен для полетов с ЖРД. Однако, по невыясненным пока причинам было принято решение о прекращении дальнейших испытаний самолета "5", после чего эта оригинальная машина больше в воздух так и не поднималась. Как раз в это время и начались испытания другого скоростного экспериментального самолета- ”346”.

"346" на весах аэродинамической трубы ЦАГИ Т-101 (ноябрь 1946 г.)

Самолет 346

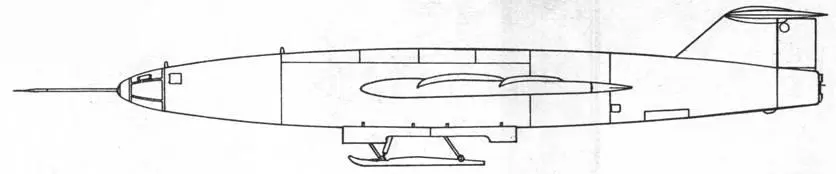

Секции элеронов "346", как и рулей высоты, отклонялись на разные углы

Посадочная лыжа "346"

Самолет ”346Д”

длина корпуса без ПВД 13,447 м*

размах крыла 9,0 м*

размах стабилизатора 3,6 м*

* Данные приведены по техописанию

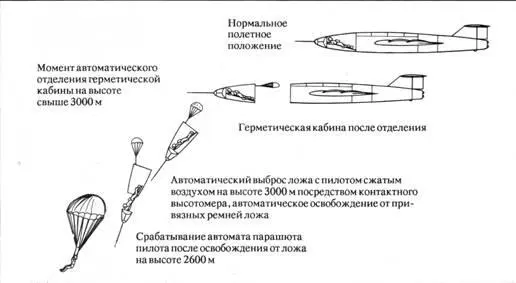

Система аварийного покидания герметической кабины самолета "346"

Самолет "346" проектировался немецкими конструкторами в одном из созданных после войны конструкторских бюро. Но прежде, чем речь пойдет об этой машине, несколько слов об организации самого КБ, основу которого составляли немецкие специалисты.

Как известно, в период войны Германия добилась больших успехов в самолетостроении. Достаточно сказать, что именно там был создан первый серийный боевой самолет с турбореактивными двигателями (Ме-262), также как и первый серийный перехватчик с ЖРД (Ме-163). Германия располагала довольно большим интеллектуальным потенциалом в области авиационно-ракетной техники. После окончания войны часть немецких авиационных специалистов, оказавшихся в советской зоне совершенно не у дел, собрали вместе и отправили в СССР, где надеялись использовать немецкий опыт для создания новой авиатехники. В поселке Подберезье (рядом с городом Дубна), под одной крышей организовали два КБ. Одно из них возглавил Б.Бааде (ОКБ-1), а другое – Г.Рессинг (ОКБ-2). Их заместителями назначили опытных советских специалистов П.Н.Обрубова и А.Я.Березняка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: