Техника и вооружение 2006 11

- Название:Техника и вооружение 2006 11

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2006 11 краткое содержание

Техника и вооружение 2006 11 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С другой стороны, специалисты не отрицают и того, что за Юпитером сила «солнечного ветра» будет быстро ослабевать и, в конце концов, достигнет такой малой величины, что не сможет сообщать космическому аппарату с «солнечным парусом» достаточную скорость. Таким образом, при полетах за пределы орбиты Юпитера, и уж тем более за пределы нашей Солнечной системы вообще, для нормального функционирования «солнечного паруса» потребуется внешний источник света, а точнее? достаточно мощный и узконаправленный лазерный луч. Последнее же пока, на нынешнем этапе технического развития человечества, не может быть реализовано на практике. Хотя отметим, что у этой теории есть и достаточно много противников (например, такой известный специалист, как Томас Голд (Thomas Gold), профессор астрофизики в Университете Корнелла (The Cornell University), внесший огромный вклад в развитие этой дисциплины и преподававший в свое время у Луиса Фридмана, а также известный своими «провокационными», не подтвердившимися на практике, теориями — например, о наличии на Луне огромного слоя ныли, в котором астронавты якобы могли бы погибнуть). А уж просто скептиков — пруд пруди.

Естественно, что теория без практики, как говорится. — деньги на ветер, пусть даже и «солнечный». Поэтому после завершения стадии теоретических изысканий было решено перейти к стадии практической, экспериментальной.

Во время первого эксперимента, осуществленного 9 февраля 2000 г. (т. е. еще до официального «запуска» программы), экспериментальный космический аппарат «Демонстратор» (Demonstrator) общей массой 140 кг выводился в космос при помощи ракеты-носителя «Союз», оснащенной новейшим на то время разгонным блоком «Фрегат». Последний, кстати, также использовался па практике впервые.

Основными целями данного эксперимента ставились проверка работоспособности системы запуска «Демонстратора» и его аппаратуры, а также возможность осуществления нормальной посадки с использованием уникальной, разработанной российскими специалистами Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина, надувной тормозной системы с так называемым «пневматическим тормозным устройством». Сухая масса разгонного блока «Фрегат» вместе с пневматическим тормозным устройством составила 1820 кг.

В процессе запуска ракеты-носителя и вывода полезной нагрузки в космос все операции прошли штатно, и после завершения программы аппарат выполнил посадку в назначенном районе на территории Казахстана. Единственным серьезным осложнением стало то, что в тот момент в течение двух суток в районе посадки шел сильный снегопад, из-за чего полеты вертолетов были приостановлены. Только на восьмые сутки поисковой партии удалось прибыть на место приземления «Демонстратора» и эвакуировать его. В результате данного эксперимента ученые и технические специалисты зафиксировали всю необходимую информацию по траектории запуска, записанную бортовым измерительным комплексом, а также получили практическое подтверждение возможности спуска в атмосфере па аппарате, оснащенном российской системой с пневматическим тормозным устройством.

Второй эксперимент был проведен год спустя, 20 июля 2001 г. На этот раз в 30-минутных инженерных испытаниях принимал участие новый экспериментальный аппарат «Демонстратор», изготовленный специалистами российского Космического центра им. Г.Н. Бабакина (организован в 1986 г. при НПО им. С.А. Лавочкина). Он был уже оснащен двумя лепестками «солнечного паруса»: теперь наряду с общими задачами требовалось проверить работоспособность системы раскрытия «паруса» и системы пневматического тормозного устройства (ПТУ).

«Парус» внешне представляет собой большой круг из специального отражающего материала, который натянут на перекладины так, что они образуют лепестки, удерживающие «парус» в раскрытом положении. Диаметр круга — 26 м, толщина пленки — около 5 микрон. Предполагалось не только изучить процесс раскрытия паруса, но еще и отснять фильм, который должен был запечатлеть данную процедуру. Результаты эксперимента должны были быть доставлены в капсуле, место приземления — район полуострова Камчатка.

Здесь мы немного отвлечемся, для того чтобы вкратце? рассказать о таком уникальном изобретении российских специалистов, как пневматическое тормозное устройство с гибкой теплозащитой, которое предназначено для спуска грузов из космоса на Землю.

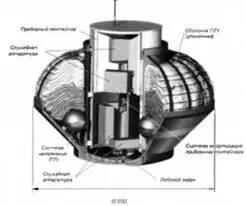

Пневматическое тормозное устройство, предназначенное для увеличения аэродинамического сопротивления спускаемого аппарата.

Пневматическое тормозное устройство разработано для увеличения аэродинамического сопротивления спускаемого аппарата с целью его торможении и обеспечения необходимой скорости посадки. Оно представляет собой двухкаскадное надувное устройство, изготовленное из специальной ткани. Первый, основной, каскад выполнен в виде шести надувных торов и наружной конической оболочки, его максимальный диаметр составляет 2,3 м. Второй, дополнительный, каскад также и меет вид конуса (коническую оболочку), по состоит лишь из одного надувного тора, его максимальный диаметр 3,8 м.

За 150 с до входа спускаемого груза (аппарата) в атмосферу начинается наполнении первого каскада надувного тормозного устройства, который обеспечивает снижение скорости аппарата с 7 км/с (перед входом в атмосферу) до дозвуковой. Ввод же дополнительного каскада производится, когда скорость аппарата значительно снизилась (до звуковой) и обеспечивает снижение скорости к моменту посадки до 15–17 м/с.

Условно трассу спуска в атмосфере можно разделить на два участка:

— участок аэродинамического торможения (первый каскад ПТУ);

— участок предпосадочного торможения (добавился второй каскад ПТУ).

На участке аэродинамического торможения перед лобовым экраном образуется ударная волна, при проходе через которую набегающий поток воздуха нагревается до температуры порядка 6000 К. При этом жесткое теплозащитное покрытие закрывает металлический лобовой экран от воздействия высокотемпературных потоков.

Для обеспечения сохранности оболочки основного ПТУ в таких температурных условиях была создана гибкая тепловая защита (ГТЗ), которая нанесена на наружную поверхность конической оболочки ПТУ и состоит из двух частей — сублимирующего (уносимого) теплозащитного покрытия и теплоизолирующего слоя. Такая теплозащита обеспечивает внутри контейнера с аппаратурой температуру не выше 25–30 °C.

Наполнение обоих каскадов ПТУ производится газообразным азотом, который находится в специальных шаровых баллонах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: