Самолеты мира 1997 01-02

- Название:Самолеты мира 1997 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Самолеты мира 1997 01-02 краткое содержание

Самолеты мира 1997 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уже 22 мая 1952 г. готов эскизный проект, за два месяца спроектирована механизированная модель винтокрыла с несущими винтами от Ка-1- и высокочастотным двигателем, осенью проводились ее испытания в Т-101. К нам в ОКБ-2 доставлен самолет Ли-2 для использования при проектировании и постройке макета. Весной 1953 г. в Куйбышеве у Кузнецова я впервые увидел в натуре турбовинтовой двигатель. В сентябре в Ташкенте велись переговоры о возможном участии завода в изготовлении винтокрыла.

К этому времени Николаю Ильичу надоела роль соавтора и он выступил с проектом тяжелого вертолета с ТВД и даже отправил его в ЦАГИ, но потом отозвал. Проект винтокрыла «X» постепенно терял свою привлекательность. Серийный выпуск Ли-2 прекращался, и этот самолет не мог служить базой для постройки винтокрылов. Нужны были более мощные машины с турбовинтовыми двигателями.

Первый Ка-22. За кабиной на фюзеляже виден приклепанный отражатель (такой же - по правому борту). Использовался для защиты от удара лопасти несущего винта по фюзеляжу

В конце 1952 г. почти одновременно началась разработка вертолета Ми-6 и винтокрыла Ка-22. Оба летательных аппарата создавались под турбовинтовые двигатели на базе ТВ-2Ф мощностью 5900 л.с. Неизбежным становилось острое соперничество двух конструкторских коллективов, двух конструктивных схем. Положение нашего ОКБ было очень сложным: ни оборудованного завода, ни серийных вертолетов. А в ОКБ Миля уже выпустили два серийных вертолета Ми-1 и Ми-4, последний из которых являлся выдающимся достижением советской авиации. У нас в апреле 1953 г. совершил первый полет вертолет Ка-15, а в июне министр прекратил финансирование этой машины. Нужно обладать незаурядной храбростью Н. И. Камова, чтобы решиться на соревнование в таких условиях.

Вес винтокрыла Ка-22 был в 20 раз, а мощность в 50 раз больше, чем на Ка-15, скорость предполагалось увеличить почти вдвое по сравнению с существующими вертолетами. На винтокрыле решили применить поперечную схему расположения несущих винтов и установить двигатели на концах крыла. Эта схема позволяет органически слить самолет и вертолет, обеспечить компактность силовых установок. Она является симметричной, а Николай Иванович не уставал подчеркивать преимущества симметрии машины для пилотирования. Кроме этого, в поперечной схеме целесообразно используются крылья в качестве опоры для несущих винтов и емкостей для топлива. У нее максимально эквивалентное удлинение и, следовательно, наибольшее аэродинамическое качество. Применение двух несущих винтов вместо одного винта удвоенной площади позволяет получить определенные весовые преимущества.

Правда, у поперечной схемы была плохая репутация. Неудачи отечественных вертолетов И. П. Братухина, американских машин Мак-Донелл, Платт-ле Пейдж и других обычно связывали с сильными вибрациями, которые являются органическим свойством данной схемы. Еще одним недостатком схемы винтокрыла считалась невозможность осуществления переходного режима, когда мощность с несущих винтов передается на тянущие. Этот режим действительно не был изучен. Очень сложным представлялось создание силовой установки и трансмиссии общей мощностью около 12000 л.с, состоящей из двух двигателей, разнесенных на 23 метра и связанных между собой синхронизационным валом, которая способна передавать мощность на два несущих и два тянущих винта. И, наконец, самой сложной представлялась задача создания несущих винтов, способных работать на скорости выше 400 км/ч, когда на концах наступающих лопастей скорость превышает звуковую.

В 1962 г. Николай Ильич защищал докторскую диссертацию по совокупности выполненных работ, и М. Л. Миль сказал, что он достоин этой степени «за один винтокрыл». Но все это было позже, через 10 лет, а пока в Тушино винтокрылом занимались всего несколько человек: А. И. Власенко, И. А, Купфер, М. Б. Малиновский, В. В. Никитин, О. И. Полтавцева, С. Я. Финнель; в производстве В. П. Борисов, А. М. Зейгман, Б. Я. Савин. Нам оказывали помощь ученые ЦАГИ: И. В. Ананьев, Л. С. Вильдгрубе, Н. Н. Корчемнин, М. К. Сперанский, Я. М. Серебрийский, А. Ж. Рекстин, Т. А. Француз, И. О. Факторович и многие другие.

Одной из первоочередных была задача разработки перечня работ для уточнения параметров, получения достоверной информации о работе скоростных несущих винтов и поведении машины на переходных режимах. Необходимо было быстро составить «Нормы прочности» для аппаратов такого типа и определить нагрузки на агрегаты, без чего невозможно начать разработку конструкции. Надо было экспериментально отработать внешнюю форму винтокрыла, обеспечивающую минимальное сопротивление.

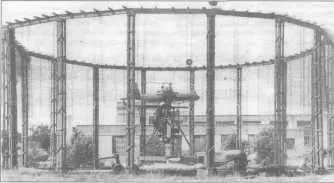

С января по май 1953 г. была спроектирована, построена и отправлена в ЦАГИ механизированная модель винтокрыла в масштабе 1:7,25 с двумя электродвигателями по 100 кВт, приводящими два несущих винта диаметром 2,76 м. Крыло модели и горизонтальное оперение были дренированы.

Электровинтовой стенд с механизированной моделью Ка-22

Натурный стенд винтомоторной установки (пока без ограждения)

Стенд для испытания лопастей

Несущие винты и рули оперения могли управляться дистанционно со специального пульта. На втулках несущих винтов находились весовые элементы для замера тяги и крутящего момента, на лопастях - датчики для замера напряжений. Вся информация передавалась на записывающую аппаратуру через два 19-канальных токосъемника. В мае началась работа по доводке механизированной модели 221 в ЦАГИ. Одновременно испытывалась продувочная модель 222 в масштабе 1:14,5. Первые испытания были проведены в 1953 г., затем последовали изменения обводов, продувки с новым крылом, с тянущими винтами и так далее.

Доводка и первые испытания механизированной модели 221 проводились в углу огромного помещения открытой части трубы Т-101 силами сотрудников отдела Сперанского. На модели установили несущие винты с 3-шарнирны-ми и 3-лопастными втулками В-221-3 и лопасти ЛД-7. Лопасти, спроектированные Купфером, были изготовлены из липы, имели латунную оковку с залитым свинцом носиком. Толщина лопастей на концах была 3,3 мм. На максимальных оборотах - 1800 об/мин- окружная скорость равнялась 260 м/с. Модель стояла на транспортировочной тележке и была отгорожена от пульта управления металлической сеткой и листом плексигласа. За пультом сидел механик Александр Пырх, а рядом размещалось несколько человек. Смотреть было удобно - винты вращались примерно на уровне глаз. По мере увеличения оборотов повышался шум винтов и росло волнение за пультом. Вот на тахометре уже 1000, 1200… Шум увеличивается. 1500, 1700, 1800! Слава Богу, кажется, вышли. Но тахометр показывает 2000, 2200… Визг винтов становится невыносимым, и все стоящие за плексигласом начинают понемногу приседать. Оставаться в плоскости лопастей не хочется. Внезапно визг винтов изменяется, и механик убирает обороты. Винты медленно останавливаются, но некоторые лопасти не опускаются на ограничители свеса, а остаются поднятыми вверх. Осматриваем винты. Никаких разрушений нет, но в горизонтальных шарнирах явно увеличилось трение, они как бы зажаты. Все присутствующие заметили резкое размывание тюльпанов лопастей при изменении шума винтов. Похоже на флаттер, который совсем недавно на Ми-4 и Ка-15 «лечили» одинаково: увеличивали переднюю центровку лопастей путем установки дополнительных противовесов. Сделать противовесы на наши тонкие, липовые, да еще с облегченными хвостиками лопасти было очень трудно. Однако двум авиамоделистам-рекордсменам Купферу и Г. Винтину все же удалось «подковать блоху». Они установили на концах всех шести лопастей маленькие пульки, закрепив их согнутыми из латуни полосками. Испытание провели, но после него можно было легко вынуть пульки рукой из нескольких растянувшихся латунных обечаек.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: