Самолеты мира 1996 03

- Название:Самолеты мира 1996 03

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Самолеты мира 1996 03 краткое содержание

Самолеты мира 1996 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Чтобы определить причины валежки, в полете произвели съемку двумя кинокамерами правого и левого крыльев. Выяснилось, что основной причиной является отсос правого посадочного щитка, вызванный разрегулированием замков, удерживающих щитки в убранном положении. Для устранения этого изъяна, а также улучшения поперечной управляемости, на самолете была увеличена жесткость посадочных щитков и отрегулированы их замки; на заднюю кромку крыльев до элеронов наклепаны узкие пластины шириной 35 мм, отгибом которых парировалась небольшая начальная асимметрия самолета, путем установки дополнительных стальных и дюралевых стрингеров увеличена на 30% жесткость крыльев; в систему управления элеронами установлены два бустера в крыльях вместо одного в кабине.

*200» с РЛС «Торий-А» (начало государственных испытаний, 1950 г.)

«200» с РЛС «Торий-А» (государственные испытания, 1950 г.)

«200» на заводе №301 (перед заводскими испытаниями, 1949 г.)

Произвели также доработку основных стоек и створок шасси в связи с установкой новых одинарных опытных тормозных колес 900х275В вместо спаренных серийных 660x160В. Для улучшения температурных условий работы РСИУ-3, которая размещалась вблизи выхлопной трубы переднего двигателя, ввели обдув ее наружным воздухом. После устранения основных недостатков начался второй этап госиспытаний. За период с 29 июля по 16 сентября 1950 г. на самолете «200» было выполнено еще 57 полетов.

«200»-й показал хорошие летные данные. По максимальной скорости - 1062 км/ч на высоте 4500 м - он даже намного превзошел задание. Вместе с тем, дальность полета без подвесных баков на высоте 10000 м составила 1025 км вместо требуемых 1500 км, хотя дальность с подвесными баками соответствовала заданию-2000 километров. По пилотажным свойствам самолет практически не отличался от одноместных истребителей. Из конструктивных недоделок отметим неработоспособность бустерной системы при отрицательных перегрузках. Так, 25 августа после выдерживания 15 секунд перевернутого полета бустерное управление отказало. При выходе из перевернутого положения самолет непроизвольно перешел в крутую левую спираль, из которой был выведен лишь совместными усилиями обоих летчиков после уборки газа и выпуска воздушных тормозов. При этом скорость достигала 1018 км/ч по прибору, число М-0,986 и перегрузка около 5. Кроме этого, обнаружилась тряска самолета в полете с подвесными баками на скорости свыше М-0,82 и ненадежная работа вооружения при стрельбе на маневре с положительной перегрузкой.

Тем не менее, самолет получил удовлетворительную оценку. Вопрос, по мнению комиссии, был лишь в оснащении его РЛС. «Торий» госиспытаний на И-320 (Р-1) не прошел и на «200»-м работал весь период испытаний неустойчиво: из 19 заданий по испытанию «Тория» было выполнено только три. Конструкторы НИИ-17 уже начали работу над новыми РЛС: одноантенной «Коршун» (главный конструктор А. В. Слепушкин), и двухантенной «Изумруд» (главный конструктор В. В. Тихомиров). Габариты «Коршуна» и «Изумруда» были примерно такими же, как у «Тория», и это позволяло быстро оснастить самолет «200» любой из них. Решение приняли в пользу установки «Коршуна».

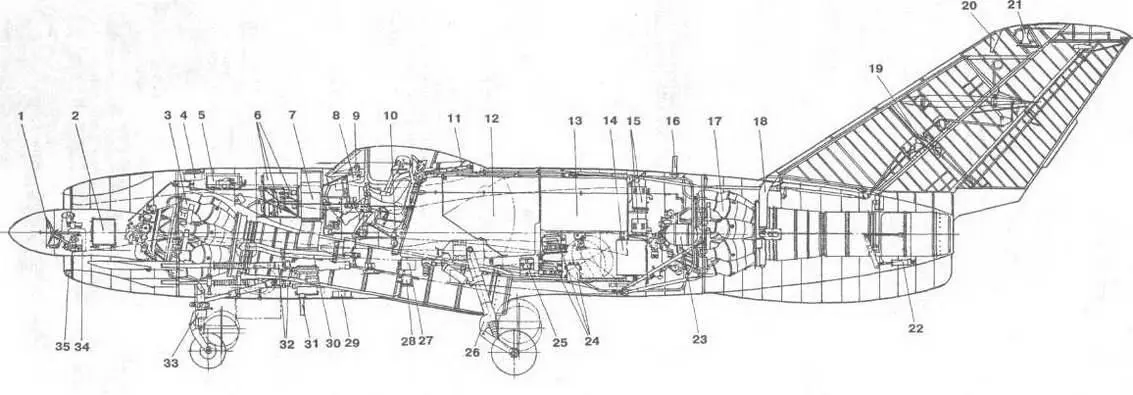

1 - подвижная антенна РЛС «Торий-А»

2 - главный блок РЛС «Торий-А»

3 - передний двигатель ВК-1

4 - рамка автоматического радиокомпаса АРК-5

5 - блоки приемника АРК-5 «Амур»

6 - блоки системы слепой посадки МРП-48 «Материк»

7 - патронные ящики

8 - индикатор РЛС

9 - дублирующий оптический прицел ПКИ

10 - катапультные кресла экипажа

11 - гидроцилиндр подвижной створки фонаря

12 - передний бак

13 - задний бак

14 - расходный бак

15 - блоки ответчика опознавания «Барий-М» и запросчика опознавания «Магний-М»

16 - антенна «Магния-М»

17 - задний двигатель ВК-1

18 - воздухопровод теплового антиобледенителя оперения

19 - бустер руля высоты

20 - антенна связной УКВ радиостанции «Клен» РСИУ-3

21 - антенна «Материка»

22 - гидроцилиндр выпуска/уборки воздушных тормозных створок

23 - гидробачок

24 - блоки приемника РСИУ-3 «Клен»

25 - аккумулятор 12А-30

26 - основная стойка шасси

27 - приемопередатчик радиовысотомера РВ-2

28 - маркерный приемник «Дятел» системы МРП-48

29 - антенна маркерного приемника

30 - воздухопровод теплового антиобледенителя крыла

31 - антенна «Бария-М»

32 - пушки Н-37

33 - передняя стойка шасси 34- фотокинопулемет С-13

35 - антенна глиссадного приемника «Дупель» системы МРП-48

В это время ОКБ Микояна предприняло попытку предъявить на госиспытания И-320 (Р-2), который обнаружил те же дефекты, что и первый экземпляр самолета. К сентябрю 1950 г. И-320 (Р-2) совершил на заводских испытаниях уже 100 полетов, а способы устранения этих недостатков так и не были найдены. Сроки поджимали, 20 сентября И-32 (Р-2) был принят в таком недоведенном состоянии, а уже 30 сентября после 24-х полетов снят с госиспытаний по причине поперечной неустойчивости на числах М=0,89-0,90 и валежки на скоростях более 840-930 км/ч по прибору.

Несмотря на значительное преимущество по достигнутым результатам, будущее «200»-го к концу 1950 г. оказалось не менее туманным, чем у И-320. К тому времени у МАП и ВВС СССР с их концепцией всепогоднего перехватчика со стрелково-пушечным вооружением появился сильный конкурент в лице так называемого КБ-1, предложившего систему ПВО на базе наземных и авиационных управляемых ракет. Непосредственным толчком для этого послужила начавшаяся летом 1950 г. Корейская война. На повестку дня стал вопрос открытого военного столкновения с США, что заставило Сталина и его окружение серьезно взвесить все «за» и «против». Выяснилось, что противопоставить очевидным в этом случае ядерным бомбардировкам важнейших промышленных и военных центров страны практически нечего. Имеющееся вооружение и радиолокационное оборудование всепогодных перехватчиков требовало четкого и точного выведения их на цель наземными средствами и позволяло атаковать противникатолько с задней полусферы. Успех перехвата в значительной степени зависел от уровня подготовки экипажей перехватчиков и наземных расчетов наведения. По некоторым оценкам, вероятность перехвата одиночной скоростной неманеврирующей цели не превышала 60%. Если же цель начинала маневрировать или ставить помехи, то вероятность ее успешного перехвата резко снижалась. А что делать в случае массированного налета? Стало ясно, что концепция построения системы ПВО на базе всепогодных перехватчиков со стрелково-пушечным вооружением в эпоху ядерных бомбардировщиков не выдерживает критики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: