АэроХобби 1994 04

- Название:АэроХобби 1994 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

АэроХобби 1994 04 краткое содержание

АэроХобби 1994 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

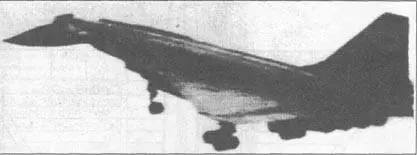

Наибольшие усилия исследователей были направлены на уменьшение чрезмерно большого балансировочного сопротивления самолета при полете со сверхзвуковой скоростью. В результате на дозвуковых скоростях был принят нулевой запас продольной статической устойчивости, не превышающий 5% - при числе М=3. Однако в момент перехода на Окончание. Начало в «АХ» №3'94 сверхзвуковую скорость запас продольной устойчивости возрастал до 12-14%. Решение пытались найти, разработав различные способы управления передним горизонтальным оперением (ПГО), но безуспешно.

Когда разработчики пришли к выводу, что схема «утка» не может в полной мере удовлетворить требованиям, их взгляды обратились к «бесхвостке». Серьезным недостатком такой аэродинамической компоновки является необходимость для увеличения угла атаки крыла на взлете элевоны отклонять вверх, что приводит к потере части подъемной силы. Для разрешения этой проблемы одно время даже намеревались установить сразу за кабиной пилотов два подъемных двигателя РД-36-35.

Приблизительно в это же время в зарубежной периодике появились первые изображения общих видов американского бомбардировщика ХВ-70 «Валькирия». Он также имел аэродинамическую схему «бесхвостка», хотя был оснащен ПГО, работавшим только на взлетно-посадочных режимах - в крейсерском полете рули высоты фиксировались. Т-4 также стал «уткой» на взлете-посадке и «бесхвосткой» в крейсерском полете.От ХВ-70 он отличался в этом плане лишь цельноповоротным ПГО.

Но даже определившись с аэродинамической схемой, разработчики не смогли решить проблему чрезмерного запаса статической устойчивости. Не удалось ее уменьшить и с помощью изменения при переходе на сверхзвук положения центра тяжести самолета путем перекачки топлива между группами фюзеляжных баков.

Новым словом в авиастроении стала кабина без обзора в крейсерском полете - пилотирование осуществлялось только по приборам. Для обеспечения обзора на взлете и посадке носовая часть фюзеляжа отклонялась вниз. Здесь уместно вспомнить, что на Ту-144, имевшем подобную систему, все же обеспечивался минимальный обзор по курсу в полете.

В декабре 1965 г. был утвержден окончательный, 33-й по счету вариант самолета, и тогда же появилось Постановление правительства по постройке машины. Для этого отводился пятилетний срок. Это не так много, как может показаться вначале, ибо Т-4 был конструкцией «стопроцентного риска». Не существовало ни одной системы или комплекса которые бы не пришлось создавать «с нуля».

Крейсерская скорость Полета с числом М=3 и сопутствующий ей высокотемпературный нагрев конструкции планера вынудили использовать в качестве основного конструкционного материала титан. Это потребовало разработки наиболее передовых на то время технологий автоматической обработки титановых сплавов. Потребовались специальные конструкционные материалы вплоть до новых сортов резины. Даже топливо (РГ-1) было термостабильным. Но наибольшее количество инноваций применили при проектировании системы управления самолетом.

Испытания моделей показали, что при небольшой жесткости фюзеляжа (длиной 44 м и удлинением 22) традиционная механическая система не позволила бы обеспечить линейные законы управления. Вначале механическую проводку пытались сохранить, создав целый комплекс тросов с демпферами, обеспечивающими их натяжение при различных деформациях фюзеляжа, но эта система оказалась слишком сложной для принятия в качестве основной. После долгих споров Сухой предложил использовать впервые в мире для вновь разрабатываемого самолета* электродистанционную систему управления посредством передачи управляющих сигналов на механизмы управления по проводам. Впоследствии на Западе она получила наименование «fly-by-wire». На Т-4 система управления имела четырехкратное резервирование, а на первом прототипе как аварийная ставилась и механическая проводка.

Система управления двигателями также была электродистанционной. Интересной особенностью Т-4 стало применение автомата изменения тяги двигателей. Это было вызвано применением крыла с очень малым удлинением, равным 2, которое на больших углах атаки, характерных для взлетно-посадочных режимов, имело повышенное индуктивное сопротивление. В результате при заходе на посадку тягу надо было не уменьшать, а увеличивать. Автомат позволял разрешить эту проблему -при посадке пилот мог привычно для себя перемещать секторы газа назад, но тяга двигателей при этом возрастала.

На «изделии 100» устанавливался наиболее передовой на то время комплекс оборудования и вооружения. Самолет имел астрои-нерциал ьную навигационную систему с выводом текущего положения бомбардировщика на карту, проецируемую на экран в кабине пилотов. Вооружение Т-4 состояло из двух ракет Х-45 с дальностью пуска в 1500 км. Они оснащались активной в конечной фазе полета системой наведения. На начальном участке полета к цели ракета наводилась с помощью мощного радиолокатора в носовой части бомбардировщика, а для ведения разведки имелись РЛС бокового обзора, инфракрасные датчики и фотоаппаратура. Благодаря высокой автоматизации процессов управления самолетом экипаж бомбардировщика состоял всего из двух человек.

* До этого с ней летали только экспериментальные машины, переделанные из серийных самолетов: F-4 и F-8 в США и модификация Су-7УБ, названная «100ЛДУ», в СССР.

Первый экземпляр «изделия 100», названный «101», не имел части оборудования и вооружения. Он достиг летной готовности лишь к 1972 г. Примечательно, что двигатели РД-36-41 были поставлены точно в срок. 22 августа 1972 г. летчик-испытатель В.С.Ильюшин и штурман А.Н.Алферов с аэродрома ЛИИ в г. Жуковском совершили на нем первый вылет.

В ходе испытаний Т-4 серьезных проблем не возникло. Дважды машина превышала в полете скорость звука, достигнув М=1,75, причем все расчетные параметры полностью подтверждались. Но испытания проводились скорее для отработки комплексов оборудования, т.к. судьба «изделия 100» практически была предрешена - ему теперь отводилась роль чисто экспериментального самолета. Справедливости ради надо отметить, что положение Т-4 изначально было весьма шатким - такой самолет реально не требовался*. Те же задачи отнюдь с не меньшей эффективностью могла решить менее сложная машина. Таким самолетом стал туполевский «проект 145», знаменитый позже Ту-22М «Бэкфайр».

Взлетает Т-4

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: