Коллектив авторов - Происхождение Вселенной. Как с помощью теории относительности Эйнштейна можно проникнуть в прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее Вселенной [litres]

- Название:Происхождение Вселенной. Как с помощью теории относительности Эйнштейна можно проникнуть в прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее Вселенной [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-110828-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Происхождение Вселенной. Как с помощью теории относительности Эйнштейна можно проникнуть в прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее Вселенной [litres] краткое содержание

В этой книге собраны лучшие статьи ведущих авторов журнала New Scientist. Здесь вы найдете описание современной физической картины мира и интервью с самыми известными физиками, в которых они ответят на самые неожиданные вопросы.

Происхождение Вселенной. Как с помощью теории относительности Эйнштейна можно проникнуть в прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее Вселенной [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Предположим теперь, что так же как свет состоит из фотонов, гравитация есть совокупность квантовых частиц, называемых гравитонами. В соответствии с принципом неопределенности гравитоны заимствуют энергию для создания других, виртуальных гравитонов, и когда мы начинаем суммировать все возможные истории, наши вычисления быстро, как и ожидалось, закручиваются по спирали, уводя нас в хаос бесконечностей. Но если мы попытаемся покорить бесконечности, добавляя новые частицы, то ничего не получится, потому что потребуется ввести частицу с массой, равной 10 миллиардам миллиардов массы протона. Как обычно, чем больше энергии одалживаешь, тем быстрее ее приходится отдавать, т. е. такие частицы живут очень недолго. Значит, далеко им не уйти, и они будут тесниться в крошечном объеме пространства.

Но общая теория относительности говорит, что масса искривляет пространство-время. Сконцентрируйте достаточно большую массу в малом объеме, и перед вами возникнет черная дыра. Именно такой облик принимает наша новая частица: микроскопическая черная дыра, содержащая сингулярность с бесконечной плотностью и бесконечной кривизной в пространстве-времени. Природа играет с нами злую шутку: стремление избавиться от одной бесконечности создает другую.

Попытки обойти это препятствие привели нас к созданию теории струн, в которой предполагается, что все частицы являются воплощением более фундаментальных структур, а именно, колеблющихся струн. Когда мы начинаем суммировать все возможные истории таких «распушенных» объектов, неприятные бесконечности, рожденные виртуальными частицами, исчезают как по волшебству (см. «Теория всего и теория струн» ниже). Другая идея – петлевая квантовая гравитация, которая предлагает разрубить пространство-время на дискретные блоки. Такая разбивка предполагает ограничение верхнего лимита энергии, которую может одалживать частица, и вычисления вновь приобретают конечный характер.

Эти две кандидатуры на роль всеобщей теории во многих отношениях представляют собой наиболее консервативные продолжения существующих моделей: обе пытаются сохранить, насколько это возможно, теоретические основы квантовой механики и общей теории относительности. А как насчет более эзотерических идей, изменяющих существующие правила игры? Например, если снова разъединить пространство-время и рассматривать их отдельно, как это было раньше, то это создаст пространство для маневра (см. «Гравитация Хоравы» далее в этой главе). Можем ли мы достичь прогресса, отказавшись от краеугольного камня общей теории относительности – принципа эквивалентности? (См. «По-разному одинаковые» далее в этой главе.) Или мы должны более кардинально поменять наши взгляды и попытаться объяснить природу реальности с помощью отвлеченных чисел?

И теория относительности, и квантовая механика так хорошо согласуются с реальностью, каждая в своей области, что очень трудно придумать что-нибудь лучше. Но мало кто из физиков задумывается о еще более радикальной возможности, а именно, что квантовая механика и общая теория относительности не могут быть объединены, и реальность не имеет единого, согласованного и логического обоснования.

Теория всего и теория струн

Всеобъемлющая физическая теория, которая объединит квантовую механику и общую теорию относительности, сможет описать все на свете, начиная от Большого взрыва и заканчивая элементарными частицами. Так есть ли у нас сейчас ведущий кандидат на роль этой теории всего?

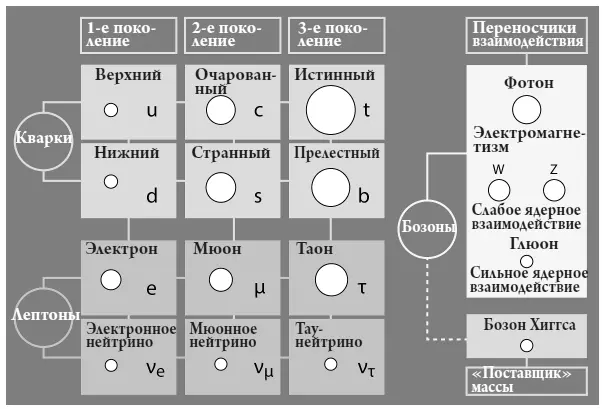

В конце XIX столетия атомы считались самыми маленькими «строительными кирпичиками» материи. Затем была открыта их структура: ядро, состоящее из протонов и нейтронов, и электроны, снующие вокруг ядра. В 1960-е годы атом был разделен еще дальше. Так, сначала теоретически, а затем и экспериментально было определено, что протоны и нейтроны состоят из еще более маленьких частиц, названных кварками. Означают ли эти структурные слои, что деление бесконечно? Все теоретические и экспериментальные свидетельства, собранные до сих пор, говорят, что это не так и что кварки лежат на самом дне мироздания. Сейчас мы полагаем, что кварки – это фундаментальные строительные блоки материи, также как и семейство частиц, называемых лептонами, к которым относится электрон (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Стандартная модель: наши современные представления о строительных кирпичиках, из которых состоит материя, и о силах, связывающих их между собой

Кварки и лептоны, входящие в состав вещества, довольно сильно отличаются от бозонов, являющихся переносчиками взаимодействий в природе. Поэтому для всех оказалось большим сюрпризом открытие, сделанное теоретиками в 1970-е годы. Было показано, что можно вывести уравнения, которые не будут изменяться, если одни частицы заменить другими. Это предполагает существование в природе нового типа симметрии. Точно так же, как в силу своей симметрии внешний вид снежинки не изменяется, как бы мы ее не переворачивали, неизменный вид уравнений сводится к новой симметрии, называемой суперсимметрией. Одно из следствий этого заключается в том, что каждая частица в стандартной модели будет иметь своего суперсимметричного партнера. Но никто еще не нашел ни одного такого суперпартнера.

Физики-теоретики, однако, по-прежнему увлечены суперсимметрией (см. также главу 6), поскольку она предсказывает гравитацию. Согласно математическим уравнениям теории суперсимметрии акт превращения частицы в ее суперсимметричную партнершу и наоборот идентичен ее движению сквозь пространство-время. Это означает, что суперсимметрия связывает свойства квантовых частиц и пространства-времени, делая возможным подключить сюда также и гравитацию. В результате получается теория, которая называется супергравитацией. Математические выкладки теории супергравитации привели к неожиданному следствию: пространство-время способно обладать только одиннадцатью измерениями и не более того.

Идея о дополнительных измерениях Вселенной возвращает нас к ранним попыткам объединения разных сил природы. В 1920-е годы немецкий физик и математик Теодор Калуца (1885–1954) добавил в теорию Эйнштейна пятое измерение для пространства-времени, в результате чего у гравитационного поля появились новые компоненты, похожие на компоненты электромагнитного поля. Но почему же мы не видим пятое измерение? В 1926 году шведский физик Оскар Клейн (1899–1974) предположил, что пятое измерение не похоже на другие четыре: оно свернуто в калачик, который слишком мал, и поэтому мы его не видим. Вообразите муравья на туго натянутой проволоке: с одинаковым успехом он в любой момент может передвигаться как вдоль по проволоке, так и по ее окружности. Но если мы смотрим на проволоку с расстояния, намного превышающего размеры муравья, проволока будет выглядеть фактически как одномерная линия. Вычисления Клейна показали, что дополнительное измерение должно иметь не более 10 –35 м в поперечнике, а это слишком мало, чтобы быть замеченным даже на самых мощных современных ускорителях частиц.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Коллектив авторов - Происхождение Вселенной. Как с помощью теории относительности Эйнштейна можно проникнуть в прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее Вселенной [litres]](/books/1082599/kollektiv-avtorov-proishozhdenie-vselennoj-kak-s-p.webp)

![Коллектив авторов - Эволюция. От Дарвина до современных теорий [litres]](/books/1072098/kollektiv-avtorov-evolyuciya-ot-darvina-do-sovremen.webp)