Антон Первушин - Космическая мифология

- Название:Космическая мифология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9110-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Первушин - Космическая мифология краткое содержание

Космическая мифология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мы помним, что полеты «Джемини» служили для подготовки к осуществлению программы «Аполлон». К их началу американцы уже имели представление о переносимости невесомости в течение четырех-пяти суток (ведь Николаева и Быковского не прятали от общественности), но сомневались в данных, которые предоставлял Советский Союз, и поэтому наращивали продолжительность миссий постепенно. «Джемини-3» летал меньше пяти часов, «Джемини-4» — чуть больше четырех суток. Во время второго полета астронавты активно занимались с большим нейлоновым эспандером, а Эдвард Уайт выходил в открытый космос. Вроде бы никаких предпосылок к развитию негативных эффектов во время полета не было, однако медики из команды Чарльза Берри были встревожены тем, что астронавты похудели (Макдивитт — на 2 кг, Уайт — на 4 кг); что у них наблюдалось снижение содержания плазмы в крови и небольшая потеря костной массы в пятках.

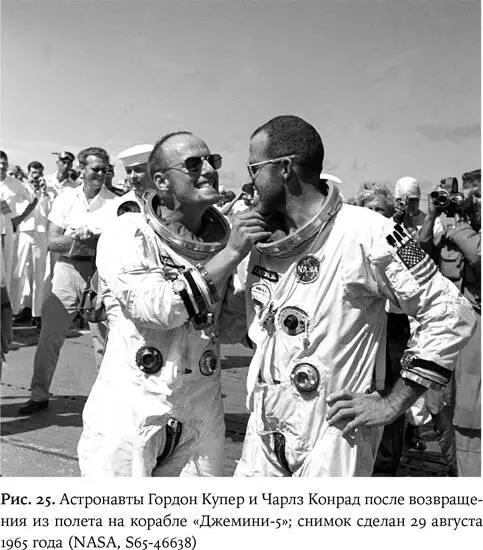

«Джемини-5» совершил полет, который продолжался восемь суток. По мнению его участников, это был самый скучный рейс на орбиту, поскольку они мало двигались. При этом главной задачей астронавтов, помимо испытания топливных элементов и радиолокатора, было изучение самих себя. Разумеется, они делали гимнастику, разминались с помощью эспандера, но, кроме того, испытали надувные манжеты для ног, помогающие нормализовать циркуляцию крови, что дало хороший результат. Получается, что еще в 1965 году американцы применили прототип нагрузочного костюма. Астронавты вернулись вполне здоровыми, и специалисты признали: подготовленный человек вполне может слетать к Луне без особого вреда для себя.

Затем последовали новые полеты, самым продолжительным из которых был рейс «Джемини-7»: Фрэнк Борман и Джеймс Ловелл провели на орбите 14 суток. Им предстояло проверить эффективность принятых мер, поэтому в программе миссии было заложено восемь медико-биологических экспериментов, включая снятие электроэнцефалограмм. За девять дней до полета астронавты перешли на специальную диету, причем были обязаны вести подробный учет еды и отходов. Изучались также темпы потери кальция и изменения баланса жидкостей в организме. При этом космонавты постоянно двигались в кабине, работали с эспандером, снимали и надевали скафандры; Лоуэлл носил надувные манжеты. На случай двигательных расстройств в аптечку корабля были уложены таблетки и шприцы-тюбики с гидрохлоридом циклизина; использовались болеутоляющие и тонизирующие средства. Все это помогло астронавтам в полете и после приземления: хотя они и признавались, что очень устали, а идти тяжело, однако отказались от помощи эвакуационной команды, тем самым доказав, что даже двухнедельный полет не может значительно подорвать здоровье. Команда Берри ликовала: экипаж «Джемини-7» перенес полет даже лучше экипажа «Джемини-5» и за сутки полностью восстановился, что подтверждало правильность выбранных решений по устранению негативного влияния невесомости. В Советском Союзе к пониманию решения этих проблем пришли лишь после полета «Союза-9», ведь до того только у Титова и Терешковой наблюдались расстройства, которые исчезли сразу после возвращения на Землю, — были ли причины всерьез беспокоиться?..

Если бы Александр Попов подошел к вопросу без предубеждения и почитал историческую литературу, а не глумился над американскими «бодряками», то узнал бы много интересного и нашел ответы на свои вопросы. Но вместо этого он предпочел пойти путем подтасовок. «Единожды солгав»? К сожалению, не единожды (см. миф № 26).

Теперь перейдем к другой части современного мифа о невероятных опасностях, которые поджидали американцев на пути к Луне. В последнее время все чаще встречается утверждение, будто бы экипажи «Аполлонов» должна была поразить чудовищная радиация. В интернете есть даже какие-то неудобоваримые расчеты, с графиками и формулами. Меня это утверждение и подобные расчеты обескураживают, ведь вроде бы никаких оснований для паники не было даже до начала полетов. Открытие радиационных поясов вокруг Земли (Van Allen radiation belt), где под воздействием магнитного поля нашей планеты скапливаются заряженные частицы, излучаемые Солнцем, заставило подкорректировать амбициозные планы основоположников космонавтики, но принципиальным препятствием они служить не могут, что подтвердили еще первые межпланетные аппараты. Давайте посмотрим, как накапливалась информация о радиации на трассе Земля — Луна.

Первые сведения о радиационном поясе получил в 1958 году американский спутник «Эксплорер-1» (Explorer I), который в апогее поднимался на высоту до 2550 км. Советские исследователи подтвердили наличие заряженных частиц на высотах свыше 500 км с помощью большой космической лаборатории «Спутник-3», поднимавшейся до 1881 км. Столкнувшись с новым явлением, ученые тут же приступили к его изучению. В космос отправились спутники «Эксплорер-3» и «Эксплорер-4», которые делали замеры в радиационных поясах на орбитах с разным наклонением и высотах до 2800 км. Но куда важнее был полет советского аппарата «Луна-1», запущенного 2 января 1959 года: он должен был врезаться в ближайшее небесное тело, но «проскочил» мимо и превратился в первую искусственную «планету». Обобщая полученные данные, авторы Ежегодника Большой советской энциклопедии 28сообщали: «Был исследован ореол излучения вокруг Земли. По современным представлениям, этот ореол имеет две концентрические зоны повышенной интенсивности: внутреннюю и внешнюю. <���…> Результаты изучения космической радиации показывают, что для экипажей космических ракет будущего области повышенной интенсивности излучения могут представлять известную опасность. Однако при пересечении ореола радиации в полярных широтах и во время полета в межпланетном пространстве при спокойном состоянии Солнца эта опасность значительно снижается».

Теперь предстояло изучить структуру и влияние радиационных поясов на живые организмы. В 1966 году на «опасную» орбиту отправился «Джемини-11». Пролетая на высоте 1370 км над Австралией, астронавты сделали замеры, обнаружив, что полученная ими доза ионизирующего излучения составляет 0,2–0,3 рад (2–3 мЗв), что оказалось даже меньше, чем у предыдущей экспедиции. При этом минимальная доза, которая хоть как-то может повлиять на человеческий организм, составляет 25 рад (250 мЗв), а легкая степень лучевой болезни развивается при дозах от 100 до 200 рад (1–2 Зв, или 1000–2000 мЗв), полученных в течение суток. Запомним эти значения.

В Советском Союзе планировался аналогичный эксперимент на «Восходе-3», но в результате было решено отправить в радиационный пояс подопытных собак. Милые псы Ветерок и Уголек были запущены на аппарате «Космос-110» 22 февраля, а вернулись 16 марта 1966 года, т. е. провели 22 дня на орбите. При этом апогей проходил на высоте 882 км, где суточная доза составила до 0,5 рад (5 мЗв). Хотя космос плохо повлиял на собак (они облысели и сильно ослабели), их удалось довольно быстро реабилитировать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: