Алим Войцеховский - ЗНАК ВОПРОСА 1996 № 01

- Название:ЗНАК ВОПРОСА 1996 № 01

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:5-07-002740-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алим Войцеховский - ЗНАК ВОПРОСА 1996 № 01 краткое содержание

5

empty-line

7 cite

© znak.traumlibrary.net 0

/i/57/663457/i_001.png

ЗНАК ВОПРОСА 1996 № 01 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для подтверждения дрейфа материков А. Вегенер и его сторонники приводили четыре группы независимых доказательств: геоморфологические, геологические, палеонтологические и палеоклиматические. Некоторые из них не утратили своей значимости и в наши дни. Ознакомимся с основными аргументами А. Вегенера.

Геофизические аргументы приводились, чтобы доказать сходство геологического строения структур, расположенных по разные стороны Атлантического океана и разделенных ныне многими тысячами километров. Используя геологическое описание горных хребтов юга Аргентины и Капских гор Южной Африки, А. Вегенер показал, что существует идентичное строение пластов горных пород этих очень отдаленных в настоящее время друг от друга геологических объектов. Одинаков у них и состав сравнительных пластов. Анализ гранитных массивов Бразилии и Африки также свидетельствует об их прежнем единстве.

Палеонтологические и биологические аргументы — это наиболее многочисленные факты. Прежде всего они касались общности некоторых вымерших рептилий и ископаемых ракообразных для упоминавшихся выше материков Южного полушария Земли. Много внимания уделил А. Вегенер сбору и систематизации данных о современном распространении организмов, характерных для южных континентов: червей, двустворчатых моллюсков и т. д. На основе этих данных А. Вегенер составил серию схем распространения ископаемых и современной фауны и флоры, подтверждавших единство континентов Южной Америки и Африки в прошлом.

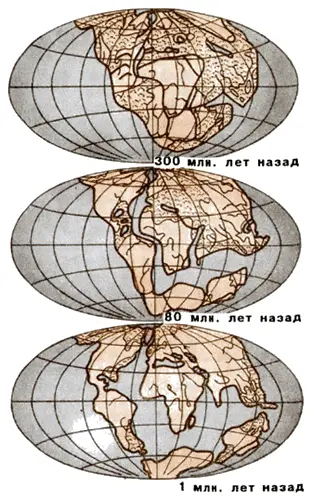

Таким образом, автору гипотезы о дрейфе континентов удалось собрать воедино и заново осмыслить целый ряд разрозненных до того фактов. Это и позволило в конечном итоге А. Вегенеру прийти к выводу о том, что первоначально все континенты были собраны воедино в виде огромного материка Пангеи, который омывался водами единого для всей Земли океана. В дальнейшем, по мнению А. Вегенера, Пангея, сложенная гранитной корой, под влиянием сил вращения Земли на рубеже палеозойской и мезозойской эр (250–200 миллионов лет назад) раскололась на отдельные блоки — современные материки, которые как бы стали «плавать» по более плотным породам мантии.

Однако эти образования двигались с различной скоростью, что и привело, по мнению А. Вегенера, к распаду суперматерика. Пангея стала распадаться на фрагменты, которые совершали дальнейшее движение по индивидуальным траекториям. Перед передним краем скользящих континентальных масс вещество сминалось в складки с образованием горно-складчатых сооружений, а в тыловой части возникали впадины и прогибы.

Понятно, что в гипотезе дрейфа материков было много недосказанного и неподтвержденного: не было зафиксировано перемещение континентальных масс, не установлены причины дрейфа и основные перемещающие силы.

В связи с этим в 1930 году А. Вегенер в очередной раз отправился в Гренландию с надеждой найти там доказательство своей гипотезы. В частности, он рассчитывал повторно измерить координаты острова. Если оказалось бы, что они изменились после ранее выполненных замеров, то он был бы прав. К сожалению, это была последняя экспедиция ученого. 1 ноября 1930 года в день своего пятидесятилетия А. Вегенер погиб в одном из маршрутов.

Нужно сказать, что противники А. Вегенера были очень активны, напористы и умело использовали все слабые стороны его гипотезы, поэтому вслед за стремительным успехом довольно скоро для нее наступил кризис. В конце 20-х годов нашего века некоторые геофизики стали называть гипотезу ученого «дикой фантазией». Они выявили много противоречий в цепи логических доказательств перемещения материков. Это позволило им доказывать несостоятельность способа и причин дрейфа материков, в связи с чем к началу 40-х годов гипотеза А. Вегенера растеряла почти всех своих сторонников. Более того, к 50-м годам XX века большинству геологов казалось, что гипотеза движения континентов должна быть окончательно «отброшена» и ее можно рассматривать только как один из исторических парадоксов науки, не получивших подтверждения и не выдержавших проверку временем.

Однако через сорок лет после этого на Токийской объединенной океанографической ассамблее большинство ведущих геологов и геофизиков вновь решительно заступились за идею А. Вегенера. Этому в немалой степени способствовали следующие обстоятельства…

С середины XX века ученые приступили к интенсивному исследованию рельефа и геологии океанического дна, а также физики, химии и биологии океанических вод. Морское дно стали прощупывать многочисленными приборами. Расшифровывая записи сейсмографов и магнитометров, геофизики получали новые факты. Было установлено, что многие горные породы в процессе своего образования приобретали намагниченность в направлении существовавшего в данный момент времени геомагнитного поля. В большинстве практических случаев эта остаточная намагниченность сохраняется без изменения многие миллионы лет.

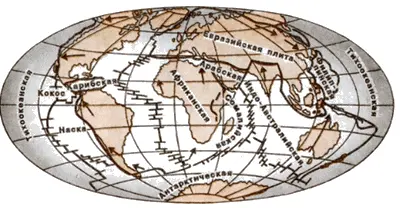

Изучение остаточной намагниченности горных пород привело к двум фундаментальным открытиям. Во-первых, было установлено, что в течение длительной истории Земли намагниченность менялась многократно — от нормальной, т. е. соответствующей современной, до обратной. Во-вторых, при изучении колонок грунта (лав), залегающих по обе стороны от срединно-океанических хребтов, была обнаружена определенная симметрия. Это явление получило название полосовой магнитной аномалии. Симметричные по отношению к хребтам аномалии, как выяснилось, имеют один и тот же возраст, который увеличивается при приближении к материкам. Можно сказать, что полосовые магнитные аномалии представляют собой как бы «записи» инверсий, т. е. изменений в прошлом направления магнитного поля Земли.

Это обстоятельство позволило сделать предположение, которое многократно подтвердилось впоследствии, что частично расплавленное мантийное вещество поднимается на поверхность по трещинам и через рифтовые долины, расположенные в осевой части того или иного срединно-океанического хребта. Оно растекается в противоположные стороны от оси хребта и при этом как бы растрескивает, раскрывает океаническое дно. Полосовые магнитные аномалии океанического дна оказались наиболее удобной информацией для восстановления эпох изменения полярности геомагнитного поля в далекие прошедшие времена.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: