Альманах «Знак вопроса» - ЗНАК ВОПРОСА 1994 № 04

- Название:ЗНАК ВОПРОСА 1994 № 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1994

- Город:Москва

- ISBN:5-07-002697-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Альманах «Знак вопроса» - ЗНАК ВОПРОСА 1994 № 04 краткое содержание

5

empty-line

7 cite

© znak.traumlibrary.net 0

/i/53/663153/i_001.png

ЗНАК ВОПРОСА 1994 № 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Растения, по-видимому, умеют обмениваться сигналами, у них существует свой сигнальный язык, подобный языку примитивных животных и насекомых, продолжал исследователь свои рассуждения. Одно растение, меняя электрические потенциалы в своих листьях, может сообщить другому об опасности. Словом, заключал Гунар, если не считать прикованности растений к своему месту, никакой разницы между ними и животными нет.

Растения радируют. Ну а каков все-таки механизм сигнализации согласно современным представлениям? Он раскрывался по частям. Одно звено сигнализации в те же 70-е годы, когда происходило большинство описанных выше исследований, раскрыл Кларенс Райян, молекулярный биолог из университета штата Вашингтон. Он обнаружил, что, как только гусеница принимается жевать лист на помидорном кусте, остальные листья тотчас начинают вырабатывать протаиназу — вещество, которое связывает у гусениц пищеварительные ферменты, тем самым затрудняя, а то и делая невозможным усвоение ею пищи.

Правда, сам Райян предположил, что сигналы передаются с помощью какой-то химической реакции. Однако на деле все оказалось не совсем так. Разрушенные челюстями гусеницы растительные клетки теряют воду. При этом действительно начинается цепочка химических реакций, которая в конце концов приводит в движение заряженные частицы раствора — ионы. И те распространяются по растительному организму, неся электрические сигналы точно так же, как волна нервного возбуждения распространяется в организмах некоторых примитивных животных. Только это оказались не насекомые, как полагал профессор Гунар, а медуза и гидра. Именно в мембранах клеток этих животных обнаружены особые соединительные щели, через которые и движутся электрические сигналы, переносимые положительно или отрицательно заряженными ионами.

Сходные щели-каналы есть в мембранах растительных клеток. Называются они «плазмодезматы». По ним и движутся от клетки к клетке сигналы тревоги. Более того, любое движение электрического заряда приводит к возникновению электромагнитного поля. Так что вполне возможно, эта сигнализация служит двоякой цели. С одной стороны, она заставляет другие листья данного растения или даже других растений приступить к выработке ингибиторов, как это уже говорилось выше. А с другой стороны, возможно, эти сигналы призывают на помощь, скажем, птиц — естественных врагов тех же гусениц, напавших на помидорный куст.

Эта мысль кажется тем более естественной, что профессору биологии из университета штата Небраска Эрику Дэвису недавно удалось установить, что ионная сигнализация свойственна не только растениям, но и многим животным, обладающим развитой нервной системой. Зачем она им? Разве что в качестве приемника, настроенного на сигналы чужой беды… Ведь вспомните, филодендрон в опытах Бакстера реагировал на сигналы бедствия, издаваемые креветкой.

Таким образом, флора и фауна смыкают свои ряды, пытаясь противостоять натиску рода человеческого. Ведь очень часто мы, не задумываясь, наносим вред и тем и другим. А пора бы человеку, наверное, уж перестать осознавать себя этаким покорителем природы. Ведь он — не более как ее часть…

Маслов А. А

ВОЛЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОЛИ?

Автор:

МАСЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — кандидат исторических наук, востоковед, Президент Генеральной Ассоциации традиционных боевых искусств Цзинъу, Вице-президент Международной Федерации Шаолиньского ушу, автор нескольких книг о духовных традициях Востока.

Существует кулачное искусство вне кулачного искусства. Существует воля вне воли. В промежутке между волей и неволей и коренится истина.

Мастер Сун (1861–1932)К ЧИТАТЕЛЮ

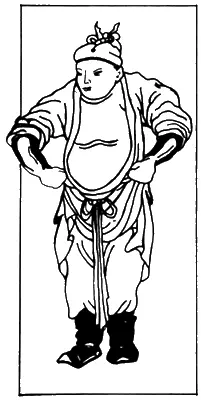

Парадоксальный факт — многие европейские путешественники в XIX — начале XX веков, объездив Поднебесную империю вдоль и поперек, не замечали того, чем занималось больше половины населения Китая. Вне поля их зрения оставались китайские боевые искусства ушу, которые практиковали все — от благородных аристократов до последнего простолюдина. Причину такой «слепоты» объяснить несложно — разве могли они предположить, что восточные боевые искусства, которые испокон веков считались на Западе методами боя или, в крайнем случае, рассматривались как спорт, на самом деле были одним из видов глубочайшей духовной культуры. Более того, их практика может вести человека к просветлению, подобно буддийской медитации или даосскому подвижничеству!

Сегодня положение заметно изменилось. Восточные боевые искусства несколько десятилетий назад прочно завоевали умы многих поклонников на Западе. Кто-то с удовольствием смотрит боевики «кунфу», кто-то проводит долгие часы в спортивном зале, кто-то искренне пытается разобраться в хитросплетениях философских построений. Соревнования по ушу, каратэ, таэквондо собирают тысячи зрителей, а прилавки книжных магазинов заполнены пособиями по единоборствам.

Кажется, перед нами яркий пример взаимообмена культур, духовного контакта между Востоком и Западом. Но исследование занятий боевыми искусствами за пределами стран Востока показывает иное: зачастую собственные выдумки, фантазии, побасенки, нелепые переводы мы несколько наивно и искренне принимаем за китайскую реальность. Диалога не состоялось: мы с завидным упорством слушаем самих себя.

Мало кто из европейцев способен объяснить знаменитую фразу Сунь Путана, вынесенную в эпиграф этой книги. Возможно ли «кулачное искусство вне кулачного искусства», фактически — бой без боя? О какой «не-воле» идет речь? Заметим, что Сунь Путан был посвящен в мистическую традицию сразу трех внутренних стилей — тайцзицюань («Кулак Высшего предела»), синъицюань («Кулак формы и воли»), багуачжан («Ладонь восьми триграмм»), знал те вещи, которые считаются «непередаваемыми вовне», и его изречениям можно довериться. Сложнее понять их. Смысл этой фразы великого мастера невозможно объяснить в двух словах, но в ней — суть истинной традиции ушу.

Величайшая загадка ушу заключается в том, что мало кто посвящен во внутреннюю традицию единоборства. Ведь приемы, комплексы, забавные рассказы о «людях необычайных» и даже большинство трактатов по ушу — не более чем общедоступная, внешняя традиция. Современные книжки, общая тенденция к перерастанию боевых искусств в состязательные виды спорта — знак постепенной, но неостановимой утраты этой внутренней традиции.

Не будем себя обманывать: все о «внутреннем теле» ушу никто не расскажет, более того, это то, что, следуя китайской духовной традиции, должно вечно оставаться невысказанным и невыразимым ни словами, ни жестами, ни знаками. Мы лишь можем подойти к границе, за которой начинается собственно пространство ушу — пространство бесконечно духовное, мистичное, никоим образом не сопоставимое с нашими измерениями и понятиями. Это неудивительно — Китай никогда не разделял собственно практику и духовное подвижничество, например, можно было обрести просветление, занимаясь работами в саду. Ведь речь идет не о том, что делать, но кто делает, с каким настроем. Ушу в конечном счете перерастало в состояние души, а не в набор технических навыков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: