Генрих Альтшуллер - Крылья для Икара. Как решать изобретательские задачи

- Название:Крылья для Икара. Как решать изобретательские задачи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Карелия

- Год:1980

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генрих Альтшуллер - Крылья для Икара. Как решать изобретательские задачи краткое содержание

Крылья для Икара. Как решать изобретательские задачи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

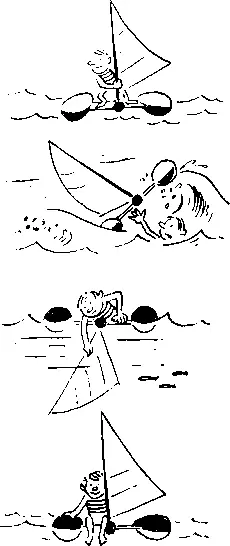

Чаще, однако, в описаниях изобретений излагают только результат преодоления противоречия — новое устройство, новый процесс. Но если патент или авторское свидетельство выданы не на изобретение самого низшего (первого) уровня, можно восстановить суть преодоленного противоречия. Вот английский патент № 1372 642. Описана спортивная парусная яхта: два небольших корпуса-поплавка, а между ними плоскость — доска, соединяющая поплавки. На этой плоскости располагается экипаж (один-два человека). В общем, самый обычный катамаран. Единственное отличие состоит в том, что мачта шарнирно установлена на передней кромке соединительной плоскости, благодаря чему мачту можно вращать вокруг точки опоры. Только и всего? И это изобретение? Да, изобретение. По простоте ответа нельзя судить о сложности задачи. Хороший ответ на изобретательскую задачу всегда прост. Но это отнюдь не значит, что легко преодолеть противоречие.

Катамараны отличаются высокой остойчивостью. Чем больше расстояние между корпусами, тем выше остойчивость катамарана. Но все-таки небольшие спортивные катамараны нередко переворачиваются. Крутая волна, порыв ветра, неверный маневр — и яхта опрокинута. И вот тут высокая остойчивость катамарана оказывается вредной: чрезвычайно трудно снова перевернуть яхту, чтобы возвратить ее в прежнее положение. Четкое противо-речпе: расстояние между корпусами катамарана должно быть большим, чтобы яхта не переворачивалась, когда не надо, и это же расстояние должно быть небольшим, чтобы можно было перевернуть яхту, когда это надо. На первый взгляд кажется, что нужен катамаран, корпуса которого могут сдвигаться и раздвигаться. Но такая конструкция была бы сложной, тяжелой, причем даже при сдвинутых поплавках перевернуть опрокинутый катамаран все-таки нелегко. А ведь это надо сделать быстро и силами одного-двух человек, плавающих в воде!

В патенте № 1 372 642 предложена остроумная идея: если катамаран опрокинулся, его вообще не надо переворачивать, можно продолжать плавание и на перевернутом судне. В самом деле, весь катамаран — два поплавка и соединительная доска; обе стороны, верхняя и нижняя, одинаковы. Когда катамаран перевернулся, нижняя сторона стала верхней, только и всего.

Можно забраться на соединительную плоскость и продолжать плавание.

Единственное затруднение: мачта опрокинутого катамарана оказывается под водой... Теперь понятна суть патента.

Если мачта укреплена шарнирно на передней кромке соединительной плоскости, можно легко освободить мачту, повернуть ее на 180 градусов и снова закрепить в рабочем положении. Очень небольшое изменение — мачта установлена на шарнире и поставлен этот шарнир на передней кромке соединительной доски, — но именно это небольшое изменение просто и исчерпывающе устраняет противоречие: вместо того, чтобы переворачивать катамаран, переворачивают только мачту. Кстати, это прием № 2 в списке типовых приемов.

Главное в изобретении — устранение технического противоречия. Сами по себе изменения, которые внесены в ту или иную конструкцию или в тот или иной процесс, могут быть совсем небольшими. Важно другое: чтобы эти изменения приводили к устранению противоречия.

Читатель может спросить: но есть же изобретения, которые не устраняют противоречия существующих технических систем, а создают совершенно новые системы? Действительно, есть задачи, требующие создания новых технических систем «на пустом месте». Вот одна из таких задач:

Задача 9. На заводе, выпускающем сельскохозяйственные машины, был небольшой испытательный полигон, 100X50 м, на котором проверялись ходовые качества машин (трогание с места, поворот и т. д.). Выяснилось, что для выполнения нового большого заказа нужно испытывать машины с учетом существования почти ста различных видов почв. Строить сто полигонов очень дорого, да и территории такой нет. Возить машины на испытания в районы с разными почвами — еще дороже. Оба эти варианта неприемлемы. Как быть?

Нужен полигон, на котором свойства почвы можно было бы менять простым нажатием кнопки: потребовалась, например, почва № 87, нажал кнопку — и на полигоне мгновенно возникает почва № 87... Ничего похожего на такую систему нет, поэтому нет и технического противоречия, которое надо преодолеть. Что ж, представим себе несуществующую систему: предположим, каждый раз на полигоне меняют почву. Работают экскаваторы, самосвалы, разного рода трамбовки, разрыхлители. Если нужно, удаляют несколько тысяч кубометров одного грунта и привозят такое же количество другого. Десятки мощных грузовиков, сотни рейсов туда и обратно, несколько напряженных дней работы — и почва заменена. Разумеется, это нереально — очень дорого, сложно и все равно нет возможности проводить испытания: много разных машин, много разных почв, где уж тут управиться, если на каждую смену почвы будут уходить 3—4 дня. Система настолько плоха, что ее не реализуют. Но в принципе она осуществима. И та новая система, которую нам предстоит найти, должна преодолеть противоречия, присущие этой воображаемой системе.

Другой пример — задача 5. Чтобы проверить давление газа в каждой лампе, надо разбить все лампы. Никто так не. поступает, выгоднее просто отказаться от проверки давления газа. Но теоретически такой способ проверки возможен и, следовательно, есть техническое противоречие, которое надо преодолеть.

Предположим, противоречия возникают всегда — при любой попытке старыми, уже известными путями получить новый результат. Что дает нам знание этого факта? Разве теперь, когда мы знаем о существовании противоречий, нам легче решать задачи?

На эти вопросы можно ответить контрвопросом: а что дает врачу правильный диагноз? Зная, чем болен человек, можно принять обоснованное решение о его лечении.

Здесь необходимо кое-что уточнить. До сих пор мы говорили только о технических противоречиях. Но противоречие можно сформулировать как более поверхностно, так и, наоборот, более глубоко. Поэтому различают три типа противоречий:

1. Административное противоречие: «Надо получить то-то, но я не знаю, как это сделать». Например, надо измерить глубину реки с самолета, но как это осуществить, неизвестно. Такое противоречие порождает изобретательскую ситуацию. Как правило, административное противоречие лежит на виду, во всяком с лучае, его легко сформулировать, причем особой точности не требуется: как бы точно мы ни сформулировали административное противоречие, процесс решения от этого не облегчится.

2. Техническое противоречие: «Одно свойство системы противоречит другому ее свойству». Или: «Улучшение одной части системы приводит к ухудшению другой ее части». Иногда, как мы видели, конфликтуют не части системы, а система и подсистема или система и надсистема. Но суть во всех случаях едина: выигрыш в чем-то одном приводит к проигрышу в другом. Например, повышение надежности приводит к увеличению веса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: