Генрих Альтов - Как научиться изобретать

- Название:Как научиться изобретать

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Тамбовское книжное изд-во

- Год:1961

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Генрих Альтов - Как научиться изобретать краткое содержание

Это первая книга создателя ТРИЗ, в которой представлен начальный вариант теории.

Как научиться изобретать - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Пустяки! — заверил нас изобретатель.— Можно наладить. Вот усовершенствую — и приду.

Он уложил «бумавапсви» и «утезритру» в чемоданы и направился к двери. Самоздоровающаяся шляпа вежливо приподнялась над головой изобретателя...

Недели через две нам рассказали об испытаниях обеих машин.

Викентий Тарасович появился на премьере спектакля, устроился в последнем ряду партера и все первое действие, к великому удивлению билетерш, наблюдал через «утезритру». По окончании действия он включил «бумавапсви». Здесь, однако, произошла легкая неувязка. Викентий Тарасович при переделке машины оставил без изменений ту е'е часть, которая относилась к «СВИ». Зато другая часть, связанная с «АП», была значительно усилена.

Возможно, что при этом Шарошечкин несколько перестарался. В результате «бумавапсви» создала настоящий самум аплодисментов. Прямым следствием этого самума было стремительное удаление изобретателя из зала.

* *

*

Изобретатель, как полагают некоторые, должен присматриваться ко всему, что можно изменить, переделать, улучшить. Это ошибочное мнение. Изменить и улучшить можно все бёз исключения орудия и средства техники: ничего неизменяемого нет. Задача изобретателя заключается не в механическом выборе темы, на которую случайно упал взгляд, а в творческом исследовании динамики развития определенного объекта и в обнаружении решающей на этом этапе проблемы, являющейся тормозом общего развития.

Особенно типично это для советского изобретательства, которое связано с плановым производством. Современное производство состоит из ряда последовательных и взаимосвязанных процессов. Общая производственная мощность предприятия обычно ограничивается одним из этих процессов — «узким местом» всего производства. Когда изобретатели бессистемно занимаются всем, что «можно изменить, переделать, улучшить», на отдельных участках производства образуется излишний запас производственной мощности, который остается неиспользованным из-за «узкого места», тормозящего общее развитие.

Показателен в этом отношении такой случай. На заводе металлической нефтетары внедрили изобретение, вчетверо повышающее производительность сварочного агрегата. Казалось, что должен заметно повыситься и выпуск продукции. Но этого не произошло. Усовершенствованный агрегат за два часа выполнил восьмичасовую норму и... остановился: кончились заготовки. Изобретение, на разработку и внедрение которого затратили большие средства, оказалось, в сущности, бесполезным.

На заводе приняли правильное решение: было проведено систематическое обследование с целью выявления «узких мест». Выяснилось, что в первую очередь необходимо повысить производительность труда на двух участках заготовительного цеха. Творческие усилия всех новаторов завода сосредоточились именно на этих участках. Через несколько месяцев удалось существенно изменить технологические процессы в заготовительном цехе, и сварочный агрегат стал работать в полную силу. С тех пор рационализация и изобретательство на заводе планомерно направлялись на устранение, в определенной последовательности, «узких мест».

Вскоре возникла и другая мысль: а что, если поискать «широкие места» — неиспользуемые избытки производственных мощностей? Первое «широкое место» нашлось на компрессорной станции. Перед новаторами поставили задачу: найти рациональное применение для «лишнего» сжатого воздуха. Вскоре в цехах появились пневматические устройства, механизирующие трудоемкие процессы.

Мастерство изобретателя начинается с умения правильно выбрать задачу. А для этого необходимы производственный опыт и широкий технический кругозор.

Четыре задачи, решение которых мы подробно проследили, были учебными. Сейчас хочется предложить читателю еще несколько задач. Эти задачи уже не имеют учебного характера. Они, так ска-

зать, настоящие. И, как всякие настоящие задачи, они пока никем не

МЫСЛИ ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВЕ

решены.

Для решения недостаточно тех данных, которые я могу привести. Тем, кто возьмется за решение этих задач, придется начать с уточнения условий. А для этого надо обратиться к соответствующей литературе.

Многолетний изобретательский опыт убедил меня, что решение любой технической задачи, большой или маленькой, следует начинать с изучения истории вопроса, с изучения той отрасли техники, в которой трудится изобретатель. Такая предварительная работа расширяет кругозор, способствует рождению новых, оригинальных мыслей, а главное — исключает возможность вступления на кем-то уже проторенную дорожку.

Изобретатель И. Матросов.

Не замыкайтесь в себе, в коллективе ярче и богаче станет ваш труд.

Академик А. Иоффе.

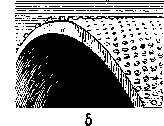

Во время океанского путешествия немецкий ученый Макс Крамер заинтересовался легкостью, с какой дельфины обгоняли быстроходный лайнер. Производя необходимые расчеты, он столкнул-

| IІопЕРєчное сечение „ Лаелин<���рло -ГЛЯЦНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ |

|---|

|

| Рис. 24. |

е

ся с непонятным противоречием: при такой скорости, учитывая форму и размер тела дельфина, сопротивление воды должно быть в десять раз меньше фактического.

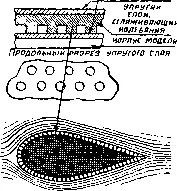

Последующее, более детальное изучение показало, что кожа животного, имеющая эластичное и пористое строение, обладает свойством резко гасить турбулентные завихрения, образующиеся вокруг движущихся в воде тел. На рис 2.4-а. воспроизведен разрез кожи дельфина. Палочки, сгибаясь, способствуют превращению турбулентного потока в ламинарный.

На основании этого открытия Крамер и группа ученых занялись разработкой искусственного покрытия для увеличения скорости судов. Созданное ими покрытие (рис. 24-6 и 24-в) — ламинфло — состоит из двух слоев тонкой резины, разделенных мягкими резиновыми столбиками, пространство между которыми заполнено вязкой кремнийорганической (силиконовой) жидкостью. Уже первые опыты оказались очень убедительными: турбулентность обтекающих модели струй была вдвое меньшей, чем при испытании моделей той же формы, но сделанных из обычного материала.

Любопытно отметить, что этим «патентом» пользуются и птицы. Их крылья тоже обладают способностью превращать турбулентные потоки воздуха в ламинарные.

В технике существует множество машин и аппаратов, в которых движется вода или воздух. Нельзя ли, например, применить «принцип дельфина» для создания новых типов гидротурбин? Или «принцип птичьего крыла» — для создания новых типов вентиляторов?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: