Анна Зеленова - Павловский парк

- Название:Павловский парк

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лениздат

- Год:1964

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анна Зеленова - Павловский парк краткое содержание

Павловский парк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Парки с регулярной планировкой сходны с архитектурными сооружениями. Паркостроитель, так же как и архитектор, подчиняет пространство своему художественному замыслу. В Новой Сильвии регулярная планировка дорожной сети удачно сочетается с естественным обликом лесной чащи. Дорожки удобны для прогулок, они не кажутся нарочитыми и напоминают о тихих лесных просеках. Эта естественность сохраняется во всех частях района.

Все пять дорог Новой Сильвии идут в одном направлении и расположены на сравнительно небольшом расстоянии одна от другой, однако прогулки по ним не однообразны.

Средняя аллея широка, просторна и парадна; дорога, идущая вдоль густого лесного участка, тениста, тиха и интимна, а аллея по краю берегового склона светла и пронизана солнцем благодаря тому, что со стороны реки открываются просветы, позволяющие видеть пейзажи с живописными берегами Славянки.

В отличие от района Старой Сильвии, насыщенного постройками и скульптурой, что так характерно для регулярного типа планировки парков, Новая Сильвия, облик которой близок и к пейзажному парку, почти лишена каких-либо дополняющих её архитектурных сооружений; только небольшие ворота в виде прямоугольных столбов из тёсаного камня у одной из дорог поставлены в этом районе. Лишь несколько позднее, когда вся планировка района была закончена, здесь были помещены статуя Аполлона Музагета и колонна Конец света.

Аполлон Музагет

У входа в Новую Сильвию со стороны каскада Руина установлена бронзовая статуя на сером гранитном постаменте. Она выполнена в 1798 году по модели выдающегося русского скульптора Ф.Г. Гордеева (1744—1810) и отлита мастером художественного литья и чеканки Е. Гастеклу в мастерских Петербургской академии художеств. Аполлон Музагет, по сказаниям древних греков, был покровителем искусств и предводителем муз — богинь поэтического вдохновения, музыки и других искусств. Он изображён в одежде, ниспадающей широкими складками. В его руках была лира. На голове Аполлона лавровый венок, которым древние греки увенчивали победителей в музыкальных или литературных состязаниях.

Колонна Конец света

На вершине берегового склона у Славянки стоит стройная розоватого мрамора колонна, увенчанная капителью ионического ордера. Она установлена на прямоугольном постаменте, поднятом на небольшой насыпной холмик. Странное название Конец света было ей дано в начале XIX века, видимо, после перемещения колонны из придворцового района в Новую Сильвию, где тогда кончался парк и начинались лесные участки. Колонна, перенесённая в отдаленный от центра парка участок, должна была подчеркивать уединённость этого строгого по замыслу района.

К Новой Сильвии примыкает возникший несколько позднее (в 1808 году) так называемый Мавзолейный участок парка, расположенный у оврага.

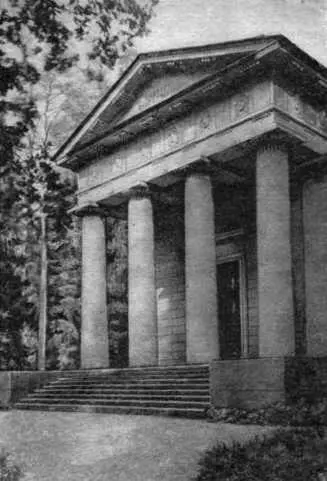

Мавзолей

Мавзолей сооружен в 1807—1808 годах по проекту архитектора Тома де Томона, строителя здания Биржи на Стрелке Васильевского острова. Павильон выполнен в виде монументального античного храма. Стены его сложены из прямоугольных брусков жёлтого песчаника, а внутри облицованы искусственным мрамором. Девять широких ступеней ведут к площадке перед входом — портиком с массивными монолитными колоннами из гранита. Фриз Мавзолея украшен декоративными плачущими масками. Трудно себе представить, какое чувство руководило вдовою Павла, знавшей о существовании дворцового заговора, когда она через семь лет после убийства мужа заказала этот мавзолей с тенденциозной надписью «Супругу-благодетелю». Но Тома де Томон создал по-настоящему вдохновенное произведение.

Мавзолей.

Строгие архитектурные формы Мавзолея, выстроенного по образцу античных храмов, вполне гармонируют с окружающим его диким лесным пейзажем, прекрасно охарактеризованным поэтом Жуковским:

И вдруг пустынный храм в дичи передо мной;

Заглохшая тропа, кругом кусты седые;

Между багряных лип чернеет дуб густой

И дремлют ели гробовые.

Не являясь усыпальницей, то есть местом захоронения Павла I, Мавзолей вошёл в число парковых павильонов Павловска. Это один из лучших образцов русской классической архитектуры малых форм начала XIX столетия. Внутри Мавзолея помещён мраморный памятник, выполненный И.П. Мартосом, талантливейшим скульптором конца XVIII — начала XIX столетия, который, по словам современников, умел заставить «плакать мрамор», когда передавал чувство скорби и печали. Скульптурная группа Мартоса в Мавзолее по своей художественной выразительности может быть причислена к лучшим его работам, созданным для Павловска.

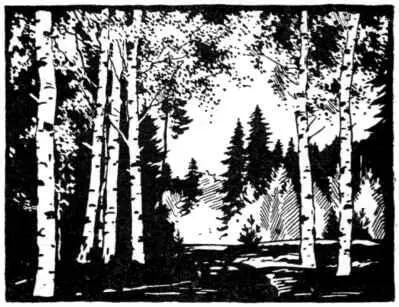

Белая берёза

Белая берёза — самый обширный район Павловского парка. Он занимает 245 гектаров, что составляет более трети всей парковой площади. Протяжённость дорог в Белой берёзе равна 38 километрам. Планировка этой части парка выполнена по проектам Ч. Камерона и П. Гонзаго. Разбивка его дорожной сети начата была Камероном в 1784 году, когда здесь рос ещё сплошной лес. Так же, как и в Большой звезде, дороги Белой берёзы радиально расходятся от центральной площадки. Первоначально район именовали тоже Звездой, но начиная с 1794 года эту часть парка называют уже «Белой берёзой».

На площадке, откуда идут все дороги, посажены по кругу молодые берёзки, которые зелёным кольцом, как в хороводе, окружают стройную белоствольную берёзу, растущую в центре этого круга, что и дало название всему району. Планировка круга берёз и дорог, шедших от круга, была выполнена крестьянином Андреем Андреевым «со товарищи». Зелёные насаждения этого района компоновались по проекту художника-декоратора П. Гонзаго с 1803 по 1828 год. Не нарушая первоначальной планировки, Гонзаго создал между семью дорогами Белой берёзы многочисленные пейзажи, типичные для облика русской природы. Поэзия северного леса и просторы солнечных полей — вот то основное, что привлекало при этом художника.

Круг Белых берёз.

Работу Гонзаго можно сравнить с работой скульптора, который, высекая из куска мрамора своё произведение, убирает всё лишнее. Делая вырубки в чаще леса, Гонзаго создавал панорамы, примечательные своим лиризмом. Окружающий Белую берёзу лесной пояс он сделал фоном для своих пейзажей. Иногда часть лесного массива вырубалась, чтобы открыть вид на окрестные поля, с подёрнутой дымкой далью, а иногда на фоне лесной чащи художник оставлял целые рощи или группы деревьев. То отдаляя их от леса, то приближая к нему, Гонзаго разместил отдельно стоящие деревья с особо развитыми кронами. Когда деревья стоят попарно, они или однородны, или соединены по контрасту для достижения живописного эффекта. Светлая листва тонких и нежных веток берёзы четко вырисовывается на тёмном фоне тяжёлых еловых ветвей; коническая ель кажется стройней и выше рядом с широко раскинувшимися ветвями дуба, а высокие, пламенеющие от солнца сосны подчеркивают гладь полян, на которых они растут. Никаких ухищрений художника, пытающегося украсить природу! Здесь нет ни искусственно созданных холмов, ни каскадов, ни колонн, ни обелисков. Всё вокруг — сама естественность. Пейзажи этого района помогают понять то, что художник Гонзаго называл в своем рукописном труде «музыкой глаз».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: