Элина Масимова - Николай Жуковский

- Название:Николай Жуковский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Комсомольская правда

- Год:2017

- ISBN:978-5-4470-0233-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Элина Масимова - Николай Жуковский краткое содержание

Николай Жуковский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И так будет до конца жизни ученого. Аэродинамика в его разработках будет идти рука об руку с гидродинамикой, опираясь друг на друга. И именно таким должен был быть этот путь. Все, к чему будет приходить дальше Николай Егорович, ложилось в оформление основ теоретической и экспериментальной аэродинамики как единой науки. До Жуковского в России по области решения аэродинамических задач шли исключительно путем экспериментов, непрерывно совершая массу ошибок, приводящих к трагическим результатам. Именно Николай Егорович своим гениальным умом смог объединить теорию с практическими наблюдениями – этот гений в данной области оказался судьбоносно необходим. Вот оно, предназначение Жуковского, истинно отца авиации России.

Н. Е. Жуковский «О парении птиц» (обложка). 1892 г.

Поворотный момент

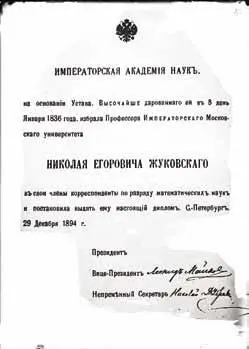

Добившись первых серьезных результатов своих трудов, уже внеся видимый вклад в науку, Жуковский в 1894 году избирается в члены-корреспонденты Петербургской Академии наук. В его копилке к этому времени уже имеются и первые работы из сферы аэродинамики – о движении прямолинейных вихрей, например, о сопротивлении воздуха, описание строения и демонстрация действия гироскопа. Не забывает Николай Егорович и выступить со значимым для него докладом «Значение геометрического истолкования в теоретической механике». Через 6 лет, когда число опубликованных Николаем Егоровичем работ будет стремиться уже к сотне, его выдвинут кандидатом в действительные члены Академии. Но профессор снимет свою кандидатуру, так как при принятии этого поста необходимо было бы переезжать на постоянное место жительства в Петербург, а Жуковский уже не мог оставить Москву с ее уютными академическими кругами и родными университетами с дорогими ему студентами.

Осенью 1895 года Жуковский становится участником германского съезда естествоиспытателей и врачей в Любеке. Поездка в Германию – отличная возможность для него наконец-то самому понаблюдать за полетами к тому времени уже прославившегося «летающего человека». Николай Егорович знакомится с испытателем, обменивается своими соображениями по поводу его трудов, указывает на некоторые недостатки и ошибки, за что Лилиенталь остается признателен русскому ученому. Считается, что именно тогда немецкий инженер подарил Жуковскому один из своих планеров, помещенный потом в музей Московского университета. Однако здесь история расходится во мнениях. Есть версия, что университет сам купил планер. Но, впрочем, это не так важно.

Постановление об избрании Н. Е. Жуковского членом-корреспондентом С.-Петербургской АН.

Вернувшись в Москву, Николай Егорович вновь рассказывает всем, как видел своими глазами в Германии «летающего человека», описывает конструкцию его летательного аппарата и делится взглядами инженера о будущем мирового воздухоплавания. В этом же году Жуковский делает доклад в Русском техническом обществе «О летательном спорте». С этого момента он еще больше чувствует, что здесь дано осуществиться его действительному предназначению. Жуковский уверяется в том, что эта часть науки во всей ее полноте – от разработки теории и конструирования до мастерства управления самим полетом – требует приложения всех его усилий и начинает сосредотачиваться на этом.

Почти ровно через год после встречи с Жуковским Лилиенталь погибает. Это повергает всех в шок. Но непоколебима вера Николая Егоровича в гений немецкого инженера. В своей речи «О гибели воздухоплавателя Отто Лилиенталя», произнесенной им 27 октября 1896 г. на заседании ОЛЕ в Москве, Жуковский уверяет всех: «Первое тяжелое впечатление пройдет, и у любителей воздухоплавания останется в памяти, что был «летающий человек», который в протяжении трех лет совершил множество полетов, летая при всякой благоприятной погоде. Они вспомнят, что полеты этого «летающего человека» были обдуманы теоретически, проверены на практике и при небольшом ровном ветре являлись вполне безопасными. И снова неугомонная жажда победы над природой проснется в людях, и снова начнут совершаться эксперименты Лилиенталя, и будет развиваться его способ летания». И Николай Егорович сам принимается за эту работу – продолжателя идей Отто Лилиенталя. Так, уже в 1898 году на заседании VII отдела Русского технического общества Жуковский предлагает организовать на предстоящем X съезде естествоиспытателей и врачей в Киеве подсекцию воздухоплавания. На этом съезде он делает доклады «О воздухоплавании», «О связи метеорологии с воздухоплаванием», а непосредственно в самой подсекции представляет свое первое исследование в области винтов, переросшее потом в создание целой теории воздушного винта (вихревая теория гребного винта) – «Новый пропеллер крылатой формы».

Тем не менее после гибели Лилиенталя интерес к летательным аппаратам тяжелее воздуха упал, общее внимание вновь сконцентрировалось на дирижаблях и аэростатах. Этому способствовала и царская власть. Контролировать воздух было еще для ее сил невозможно, поэтому она тормозила развитие авиации и склонялась к неспешным и маломаневренным аппаратам легче воздуха. Но Жуковского, заинтересованного решением задачи управляемого человеком полета, было этим не остановить – такая кровь текла в нем. Он полностью берет дело в свои руки.

Воздух

Еще в 1893 году, находясь в заграничной командировке на съезде германских математиков в Мюнхене, Николай Егорович демонстрировал некоторые модели кабинета механики Московского университета. Этот кабинет собирался им и его очень близким другом – профессором Ф. Е. Орловым. После смерти Лилиенталя Жуковский принимается за постепенную разработку конкретной теории для того, чтобы, несмотря ни на что, все же продвинуться по пути создания практичных и безопасных летательных машин. Для экспериментальной проверки всего того, чего добился Лилиенталь, и последующего приведения необходимых теоретических обобщений Жуковский заказывает у мастера Е. С. Трындина в Москве специальный прибор в кабинет. Начинать же свои исследования Николай Егорович видит необходимым с точного изучения сопротивления воздуха и подъемной силы.

Первые эксперименты Жуковского были ограничены. В новом здании Московского университета (ныне факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова) вверху проема, проходящего сквозь все три этажа, было закреплено колесо, которое охватывалось длинным шнуром. Привязывая к концу шнура модели летательных аппаратов и сбрасывая их вниз, можно было установить зависимость величины сопротивления воздуха от скорости полета предмета, а также лобового сопротивления от формы тела. Однако условия экспериментов нельзя было изменить, и измерить подъемную силу было невозможно. Вставал вопрос о необходимости проведения экспериментов непосредственно в полете, не обусловленном силой тяжести. Получался замкнутый круг, когда для того, чтобы произвести устойчивый и безопасный летательный аппарат, необходимо было проводить исследования именно на таком аппарате, чтобы вопрос сохранения устойчивости не отвлекал исследователя непосредственно от анализа интересующих его сил. Тогда Жуковскому приходит в голову гениальная идея: если нет возможности исследовать тело, устойчиво двигающееся вдоль воздушного потока, можно попробовать исследовать неподвижное тело, обтекаемое этим потоком. Аэродинамическая труба, а впоследствии – целая аэродинамическая лаборатория – вот до чего необходимо теперь расширять кабинет механики. Николай Егорович не был первым, кто додумался до создания подобной галереи, сквозь которую с помощью вентиляторов прогонялся бы воздух. В России К. Э. Циолковский еще в 1897 году на собственные деньги построил такую трубу. Еще за три-четыре года до калужского ученого аэродинамическую трубу создал Хайрам Максим в Англии. Изобретение же Жуковского примерно совпало со строительством трубы братьями Райт в Америке в 1902 году. Однако преимущество идеи Николая Егоровича (кроме того, что в отличие от американских коллег он мог свободно демонстрировать свое изобретение) было в том, что Жуковский придумал, как преодолеть неравномерность воздушного потока в этих галереях. Он решил использовать вентилятор как средство не нагнетания воздуха, а его высасывания. Таким образом завихрения, создаваемые крыльями работающего вентилятора, оставались вне установки и не мешали чистоте проводимых исследований. Построенная труба поселилась в том же вестибюле нового здания Московского университета на третьем этаже. В течение примерно 10 лет после этого она была основной базой для научно-экспериментальной деятельности Николая Егоровича и его учеников.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: