Ольга Минаева - Михаил Ломоносов

- Название:Михаил Ломоносов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Комсомольская правда

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4470-0182-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Минаева - Михаил Ломоносов краткое содержание

М.В. Ломоносов распахнул перед нами Вселенную Познания. Мы поняли, что образование и наука могут быть целью и смыслом Жизни. Именно наука за прошедшие три века разительно изменила человеческую цивилизацию. Она и сегодня определяет пути в будущее, а потому так ценен и необходим пример Михайло Ломоносова, чья биография, подобно детективному роману, изобилует удивительными поворотами и событиями. Этому и посвящена данная книга.

Михаил Ломоносов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1822 г. в журнале «Отечественные записки» было помещено объявление об аукционе «вещам Графа П. В. Гудовича»: «к числу замечательных художественных произведений принадлежит мозаический портрет Петра Великого работы славного М. В. Ломоносова, приобретенный за 240 р. издателем Отечественных Записок…». Издателем журнала «Отечественные записки» в этот период был П. П. Свиньин, живо интересовавшийся историей жизни М. В. Ломоносова.

За достижения в мозаичном деле Ломоносов был избран в члены российской Академии художеств и Болонской академии.

В «Прибавлении» к «Санкт-Петербургским ведомостям» от 24 октября 1763 года напечатан подробный отчет о том, как 10 октября в «Почетные члены Императорской Академии художеств был избран Профессор Михайло Ломоносов» – именно так написано в тексте. Когда директор, члены Академии и приглашенные гости собрались, им было зачитано представление о кандидате. Отмечено, что «Коллежской Советник Ломоносов Санктпетербургской Императорской и Королевской Шведской Академий Наук Член и Химии Профессор, знанием и заслугами известный в ученом свете, не токмо простираясь в науках славное приобретал имя, но и по склонности к художествам открыл к славе России толь редкое еще в свете Мозаичное искусство». Далее Ломоносова приветствовали от имени Академии художеств, заявив о том, что «уважая отменитые Ваши достоинства и приобретенную славу во ученом свете; а особливо почитая толь редкое еще Мозаичное искусство, которое вашим рачением и трудами не токмо к славе России открыто, но и с подлинным успехом совершенства достигает; чего для все почтенное собрание согласно к чести и пользе Академии за благо рассудило присоединить Вас в достоинство Почетного Члена Академии».

Ломоносов «благодарил собранию сею речью: С должным благодарением принимаю от Императорской Академии Художеств толь чувствительной знак ее ко мне благоволения, которое не по знанию моему в высоких искусствах оказать рассудила, но больше уважила мое к ним любление. Однако же, сколько в силах состоит, не примину употреблять возможного рачения, чем бы показать себя достойным такого присвоения, особливо по наукам, которые с художествами тесным союзом сродства соединяясь, всегда требуют друг от друга взаимного вспомоществования». Далее Ломоносов отметил заслуги императрицы Елизаветы Петровны в поддержке российского искусства и науки, а также цветисто и пространно описал, насколько «в благословенный век премудрой ЕКАТЕРИНЫ» можно «представить пред очами просвещенной Европы проницательное остроумие, твердое рассуждение, и ко всем искусствам особливую способность нашего народа».

После Ломоносова в члены Академии художеств принимали «господина Грота, живописца разных зверей и птиц» с картиной, изображающей Черного Орла, терзающего тетерева.

В этой же заметке говорится, что в тот же день Академию художеств «приватно изволила» посетить императрица Екатерина II, прошла по классам, «с особливым удовольствием благоволила смотреть на произвождение каменосечного художества, как оное начинается от пуссирования (лепленья) из воску, и происходя по разным степеням, достигает до совершенного дела мраморных статуй».

Неудивительно, что таким образом соединенные в одной заметке Ломоносов и живописец Грот оказались героями анекдота, опубликованного в 1830 г. в «Литературной газете». «Ломоносов обедал однажды у И. И. Шувалова с каким-то провинциалом. Шувалов читал незадолго перед тем новое произведение Ломоносова, и за обедом завел о том разговор с своим гостем-поэтом, хваля его картины. Простодушный провинциал вслушивался в разговор, и выразумев из него только, что дело шло о картинах, просил Ломоносова списать портреты с него и жены. «Это не по моей части, сударь, – отвечал, улыбаясь, Ломоносов: «Я пишу в другом роде. Но если вам угодно иметь верный ваш портрет, то советую вам попросить о том Грота». – Грот был живописец, славившийся тогда в Петербурге списыванием зверей».

В марте 1764 г. во «Флорентийских ученых ведомостях» по инициативе М. И. Воронцова была помещена статьях об успехах Ломоносова в мозаичном искусстве. Перевод статьи был напечатан в Петербурге в журнале «Ежемесячные сочинения и Известия об ученых делах» в февральском номере. Там же напечатано сообщение о том, что Ломоносов избран членом Болонской академии наук за успехи в изготовлении мозаики и картин из нее.

В статье во «Флорентийских ученых ведомостях» рассказывалось об истории возрождения мозаики Ломоносовым. Особо отмечается, что глубокие знания химии и терпение помогли ему достичь «искусства производить все цвета», которые при сравнении с римскими ни в чем им не уступают. Подробно описана картина «Полтавская битва». Ширина картины три сажени (примерно 6 м 40 см), высота – две с полуаршинном (примерно 4 м 60 см). Лицо Петра I «весьма сходственно», поскольку «снято с гипсовой подлинной отпечатки и с самых лучших портретов». На картине представлены генералы Шереметев, Меншиков, Голицын. Ломоносов в композиции картины пользовался картинами известных художников-баталистов. Вес картины «больше 80 пуд (примерно 1310 кг), кроме медных рам», она укреплена железными полосками весом более 50 пудов (примерно 820 кг). Для удобства «отделки» и осмотра картина закреплена на бревенчатой машине, которая ее поднимает и поворачивает. В статье упомянута и диссертация Ломоносова 1764 г. о свете и цветах.

Ломоносов благодарил за большую честь Болонскую академию наук. В ответе профессору Ф. Цанотти, секретарю Болонской академии, он написал: «Весьма радуюсь и изъявляю Вам великую благодарность… Полагаю, что человеку, преданному науке, ничто не бывает столь приятно, как одобрение людей, чьи великие и славные заслуги в науке всему миру и ученой среде так известны…»

Опыты с электричеством

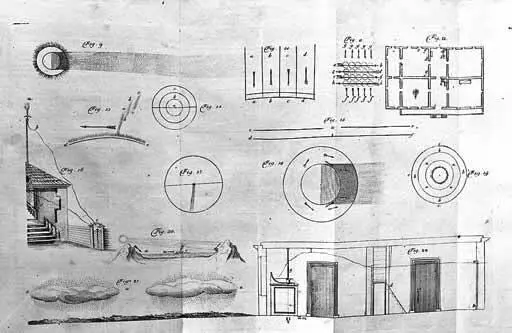

В 1750-е гг. М. В. Ломоносов увлекся опытами с атмосферным электричеством и изучением природы молний. В 1753 г. на заседании Академии он произнес речь «Слово о явлениях воздушных от электрической силы происходящих», в которой весьма близко подошел к разгадке природы грозы. По его мнению, грозовые разряды происходили от трения частиц паров, находящихся в воздухе. В 1754 г. М. В. Ломоносов изобретает для исследования высоких слоев атмосферы так называемую «аэродромную машину». Он ставит вопрос о постоянном слежении за погодой с помощью поднимаемых на высоту самопишущих приборов. Его идея была реализована лишь в конце XIX в.

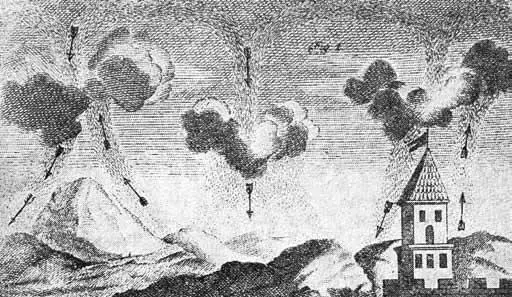

Гравюра с рисунков Ломоносова

Гравюра с рисунка Ломоносова, поясняющего вертикальное движение воздуха и возникновение гроз. 1753 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: