Валерия Черепенчук - Генетика за 1 час

- Название:Генетика за 1 час

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Э»

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-91230-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерия Черепенчук - Генетика за 1 час краткое содержание

– нам известно, чем определяются все признаки организма;

– клонирование стало реальностью;

– изменение генов стало обыденностью в определенных науках.

Как это стало возможным и что ждет нас в будущем? Эта книга кратко и понятно расскажет об истории генетики, об ученых и их открытиях.

Будьте в курсе научных открытий – всего за час!

Генетика за 1 час - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

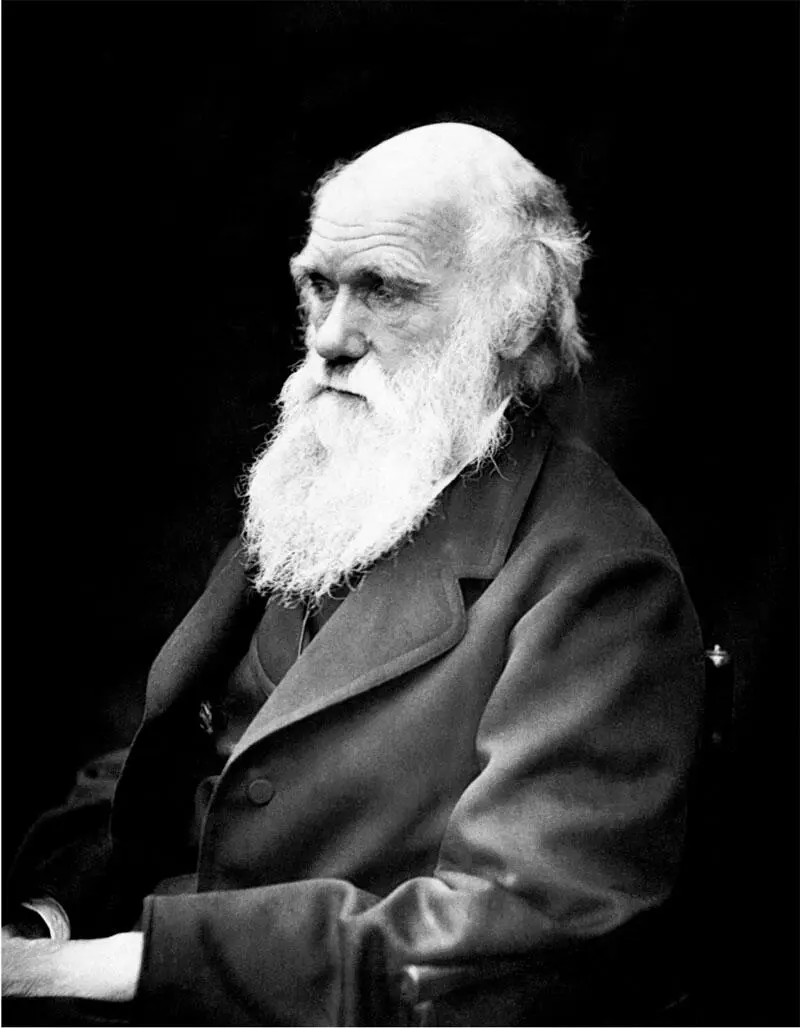

Чарлз Дарвин (фото 1869 г.)

Какой вывод из этого следует? Организмы, наиболее приспособленные к жизни в окружающем мире, передают свои ценные признаки потомству – в то время как слабые в большинстве случаев не успевают этого сделать. Таким образом, благодаря внешним условиям с течением времени представители вида могут значительно измениться – как внешне, так и внутренне! Именно естественный отбор, по мнению Дарвина, является одной из главнейших причин эволюции. А эволюционный процесс складывается из адаптации организмов к внешнему миру, появления новых видов и угасания старых, а также – в итоге – изменения целых природных систем. Конечно, к числу причин эволюции относятся и другие факторы, например, мутации, но Дарвин этим термином еще не оперировал. Мы же к понятию «мутация» обязательно обратимся чуть позже.

Предположения Дарвина вызвали живой интерес в научном сообществе и породили ожесточенные споры, ведь в то время доминировала версия, что существующие виды созданы высшей силой и в основе своей неизменны.

В 1859 г. был опубликован труд Чарлза Дарвина «Происхождение видов» (полное название «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь»). Представленные в ней данные отчасти основывались на результатах исследований, которые британский натуралист провел в ходе длительного путешествия на корабле «Бигль» к берегам Австралии и Южной Америки. Интересно, что собственно понятие «вид» Дарвин считал искусственным и по большому счету ничего не значащим, ведь он был уверен, что виды непрерывно изменяются, порождая все новые и новые варианты. С его точки зрения, процесс изменения вида в ходе эволюции приводит сначала к появлению разновидностей – натуралист назвал их зарождающимися видами.

Надо сказать, что во времена Чарлза Дарвина снова начали пересматривать и уточнять систему родов и видов, заложенную Карлом Линнеем, но не только дарвиновские труды послужили тому причиной. Развитие техники и транспорта сделало доступными для ученых отдаленные уголки земного шара. Были обнаружены новые виды и подвиды животных и растений. Соответственно, многое в системе знаний об окружающем мире подлежало пересмотру.

Вполне логично, что Дарвина интересовали проблемы появления гибридов и закономерности, которые можно выявить в этой области. Он тщательно изучил работы своих предшественников и современников (о большинстве из них мы говорили в предыдущих разделах), а также самостоятельно провел множество опытов, связанных со скрещиванием и селекцией. Тот факт, что гибриды начинают проявлять признаки, характерные для того или иного родителя или еще более отдаленного пращура, Дарвин объяснил так называемой реверсией – возвратом к предшествующим поколениям. В его глазах это было еще одним доказательством эволюционного процесса, в частности, вероятного происхождения разных видов от общего предка.

Но как передаются от поколения к поколению разнообразные признаки? По мнению Чарлза Дарвина, существуют некие «частицы наследственности», которые он называл геммулами. Дословно это понятие переводится с латыни как маленькая почка. Геммулы содержатся во всех без исключения тканях любых организмов, откуда при помощи кровотока переносятся в половые клетки, обеспечивая таким образом передачу будущим поколениям общей информации о признаках организма. Эта теория, представленная в книге «Изменение животных и растений в домашнем состоянии» (1 868 г.; книга также издавалась под названием «Прирученные животные и возделанные растения»), получила название пангенеза. Но дальше предположений о существовании геммул Дарвин не продвинулся, и точный механизм наследственности им так и не был рассмотрен. Интересно, что Чарлз Дарвин был современником «отца генетики» Грегора Менделя, но, судя по всему, был не в курсе его исследований и открытий – правда, как будет сказано далее, теория Менделя не была оценена при его жизни.

1.9. Август Вейсман и другие: «черновик» хромосомной теории наследственности

Дарвиновская теория была значительно доработана немецким зоологом Августом Вейсманом (1834–1914 гг.). Первоначально он был горячим сторонником дарвинизма и много сил положил на популяризацию и защиту этого учения; естественный отбор как основа эволюции не вызывал у Августа Вейсмана сомнений. Но с течением времени он стал обнаруживать в теории Чарлза Дарвина слабые места и занялся экспериментами, желая опытным путем либо подтвердить, либо опровергнуть то, что его смущало. Вначале Вейсман заинтересовался возможностью наследования приобретенных признаков. Опыт, поставленный им, вошел в учебники по генетике: немецкий ученый хирургическим путем удалял хвосты у мышей из нескольких поколений одной семьи и выяснил, что в любом случае у бесхвостых родителей всегда рождаются мышата с обычными длинными хвостами!

Получается, что в вопросах наследственности роль первой скрипки играет не окружающая среда, а некие внутренние процессы. Значит, делает вывод Вейсман, механические повреждения, даже повторяющиеся постоянно, на потомство никак не повлияют. Следовательно, половые клетки, которые впоследствии дадут жизнь зародышу, не получают информацию о том, что, например, та или иная конечность больше не используется или какая-либо мышца развивается более активно, чем все прочие. В результате Вейсман отверг рассуждения Дарвина о геммулах, которые являются связующим звеном между тканями и половыми клетками. Но как же тогда в организме человека, животного или в тканях растения происходит передача информации? Ведь опыты с мышами не отменяли факта существования наследственности!

Деятельность Вейсмана не ограничивалась опытами над грызунами. Для того чтобы рассмотреть и оценить его вклад в теорию наследственности, нам нужно ознакомиться с открытиями, которые были сделаны биологами к тому времени (самые значимые свои исследования немецкий ученый проводил в 1880-е – 1890-е гг).

Как говорилось ранее, клеточное строение растений и живых организмов уже давно ни для кого не было секретом. К 1838 г. немецкие ученые Маттиас Шлейден (1804–1881 гг.) и Теодор Шванн (1810–1882 гг.) сформулировали основы так называемой клеточной теории. Она не просто подтвердила клеточное строение животных и растений. Шлейден и Шванн констатировали: рост и развитие немыслимы без возникновения новых клеток, причем строение клеток растений, бактерий, животных весьма схоже. За несколько лет до этого британский ботаник Роберт Броун (1773–1858 гг.), рассматривая клетки орхидеи, углядел в каждой из них ядро в виде маленькой темной точки и предположил, что оно является постоянной частью любой растительной клетки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: