Ниал Фергюсон - Великое вырождение. Как разрушаются институты и гибнут государства

- Название:Великое вырождение. Как разрушаются институты и гибнут государства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-091608-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ниал Фергюсон - Великое вырождение. Как разрушаются институты и гибнут государства краткое содержание

Великое вырождение. Как разрушаются институты и гибнут государства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

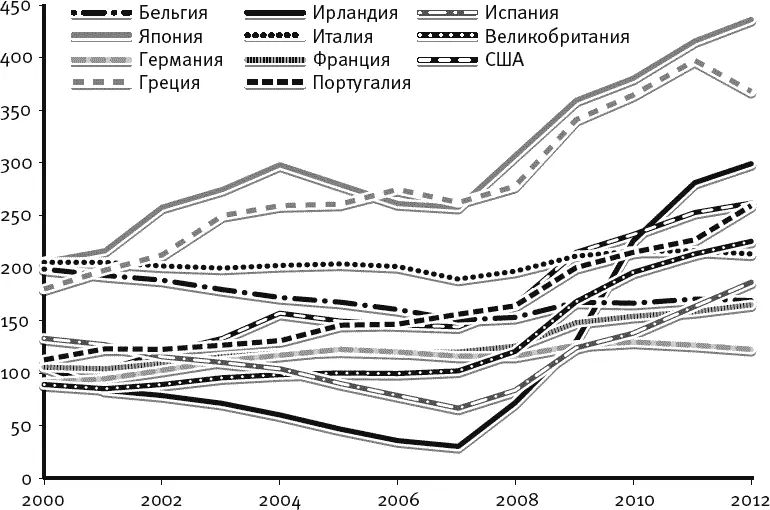

Чистый государственный долг (2000–2012 гг.)

Рис. 1.2

Источник: International Monetary Fund World Economic Outlook Database , April 2012. См.: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/ 2012/01 /weodata/index.aspx

Нередко, когда предметом обсуждения становится долг (будто он сам по себе представляет проблему), начинается в целом бесплодный спор между сторонниками “строгой экономии” и “экономического стимулирования”. Я же полагаю, что проблема – результат серьезного сбоя в работе институтов.

Суть в том, как государственный долг позволяет нынешнему поколению избирателей жить за счет тех, кто слишком юн, чтобы голосовать, или вообще пока не появился на свет. Следует отметить, что публикуемые показатели сами по себе неточны: они учитывают лишь долг по государственным ценным бумагам. Быстрое увеличение объема таких ценных бумаг неизбежно влечет увеличение налогового бремени работающих сейчас и будущих работников, поскольку (даже если сохранятся нынешние низкие процентные ставки для крупнейших суверенных заемщиков) сумма обслуживания долга неизбежно вырастет. Но в долг по государственным ценным бумагам не включают нередко более значительные внефондовые обязательства по программам социальной защиты наподобие (я назову крупнейшие американские проекты такого рода)“Медикэр”, “Медикэйд” и “Социальное обеспечение”.

Согласно имеющимся оценкам, разница между чистой приведенной стоимостью долговых обязательств федерального правительства и чистой приведенной стоимостью будущих доходов федерального бюджета составляет 200 трлн долларов (то есть почти в 13 раз больше долга, о котором заявляет Министерство финансов США). Заметим, что и эти показатели занижены: они не включают внефондовые обязательства правительств штатов, а также муниципалитетов (около 38 трлн долларов) {40}. Эти умопомрачительные суммы, по сути, – исковые претензии нынешних пенсионеров (или людей, которые вот-вот выйдут на пенсию) к своим детям и внукам, которых текущее законодательство обрекает в будущем либо на заметный рост налогов, либо на заметное сокращение бюджетных расходов.

Чтобы показать масштаб проблемы, экономист Лоренс Котликофф подсчитал: для устранения бюджетного дефицита правительству США потребовалось бы немедленно повысить на 64 % все федеральные налоги – или на 40 % урезать расходы федерального правительства {41}. Более десяти лет назад, когда Котликофф представил свои “поколенные выкладки” касательно Великобритании, он вычислил (исходя из предположения, что государство увеличит расходы на пособия и здравоохранение), что для избавления от бюджетного дефицита потребуются 31-процентный рост налоговых поступлений и 46-процентное увеличение отчислений на социальное страхование {42}. Эдмунд Берк в “Размышлениях о революции во Франции” (1790) указывал, что подлинный “общественный договор” – не описанный Руссо договор между правителем и народом, не “всеобщая воля”, а партнерство, сотрудничество поколений:

Один из первейших и ведущих принципов, освящающих государство и законы, состоит в том, чтобы временные владельцы его, не беспокоясь о том, что им вручили предки и что они должны передать потомкам, не вели себя так, будто полноправно им владеют, чтобы они не считали одним из своих прав ограничение передачи родового имения по наследству или нанесение вреда передаваемому имуществу, разрушая по своей прихоти первоначальное здание общества и тем самым подвергая риску оставить потомкам руины вместо прочного жилища – а преемников своих научить уважать их нововведения не более, чем сами они почитали установления предков… Общество поистине есть договор… Это партнерство… не только между живущими, но и между теми, кто жив, кто умер и кто еще не родился [7].

В огромных межпоколенных отчислениях, обусловленных нынешней бюджетно-налоговой политикой, мы видим возмутительный и, вероятно, беспрецедентный отказ от такого партнерства.

Хочу подчеркнуть: сегодня важнейшая задача зрелых демократий – восстановить общественный договор между поколениями. Однако сделать это крайне нелегко. Одно из главных препятствий – молодежь не умеет просчитывать свою экономическую выгоду в долгосрочной перспективе. Удивительно просто заручиться поддержкой молодых избирателей для проведения политики, которая им самим в итоге навредит (например, введение пенсионной программы для госслужащих с установленными выплатами). Если бы молодые американцы знали, что для них по-настоящему хорошо, все они стали бы поклонниками Пола Райана [8]. Вторая проблема заключается в том, что демократические государства Запада сейчас настолько активно участвуют в перераспределении доходов, что политики, призывающие к сокращению расходов, почти всегда встречают организованный отпор со стороны или госслужащих, или получателей государственных пособий (или и тех, и других).

Существует ли конституционное решение проблемы? Упрощенное решение (уже принятое некоторыми американскими штатами, а также Германией) – поправка о сбалансированном бюджете, ограничивающая возможности законодателя увеличивать дефицит (главным образом в виде предоставления центральным банкам полномочий по ограничению свободы законодателя в сфере денежно-кредитной политики). Проблема в том, что опыт финансового кризиса сильно увеличил число сторонников использования дефицита государственного бюджета как средства стимулирования экономики в периоды рецессии, не говоря уже о финансируемых за счет увеличения дефицита государственных инвестициях в инфраструктуру. В 2011 году ведущие страны континентальной Европы вслед за Германией попытались ограничить структурный дефицит, оставив себе пространство для маневра в отношении циклического дефицита. Однако проблема этого “бюджетно-налогового пакта” в том, что лишь в двух государствах ЕС дефицит не превышает установленный предел (0,5 % ВВП). У большинства же стран структурный дефицит по меньшей мере вчетверо больше, а история показывает, что правительство, стремящееся к сокращению дефицита, неизбежно уходит в отставку.

Поэтому, вероятно, большинство нынешних избирателей одобрят курс на неравенство поколений, особенно если учесть, что пожилые избиратели посещают избирательные участки гораздо охотнее молодых. Но что если перекладывание ответственности за расточительность бэби-бумеров не просто несправедливо по отношению к молодежи, но пагубно для всех? Что если неуверенность в будущем влияет на настоящее? Кармен Рейнхарт и Кен Рогофф указывали: трудно поверить, что на экономическое развитие страны не влияет долг, достигающий 90 % ВВП {43}. Беспокойство по поводу быстро приближающегося “фискального рифа” – возможно, одна из причин того, что экономика США в 2012 году не достигла “скорости освобождения”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ниал Фергюсон - Площадь и башня [Cети и власть от масонов до Facebook]](/books/1070896/nial-fergyuson-plochad-i-bashnya-ceti-i-vlast-ot-ma.webp)