Михаил Никитин - Происхождение жизни. От туманности до клетки

- Название:Происхождение жизни. От туманности до клетки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4350-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Никитин - Происхождение жизни. От туманности до клетки краткое содержание

Происхождение жизни. От туманности до клетки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Глава 3

Геологическое строение Земли, Марса и Венеры

Чтобы обсуждать происхождение и эволюцию Земли как планеты, стоит напомнить ее современное устройство. Я постараюсь сделать это кратко, а желающим знать подробности рекомендую обратиться к замечательным книгам «Удивительная палеонтология: История Земли и жизни на ней» (М., 2007) К. Еськова и «Краткая история планеты Земля. Горы, животные, огонь и лед» (СПб., 2001) Дж. Макдугалла.

В основе современного представления об устройстве Земли лежит теория дрейфа континентов. Согласно ей земная кора, покрывающая мантию, состоит из отдельных плит, которые движутся относительно друг друга. Кора делится на два типа: материковую и океаническую. Они отличаются толщиной (у материковой она составляет в среднем 30 км, у океанической – 7–8 км), составом и историей. При столкновении плит кора сминается в складки, которые образуют горные системы.

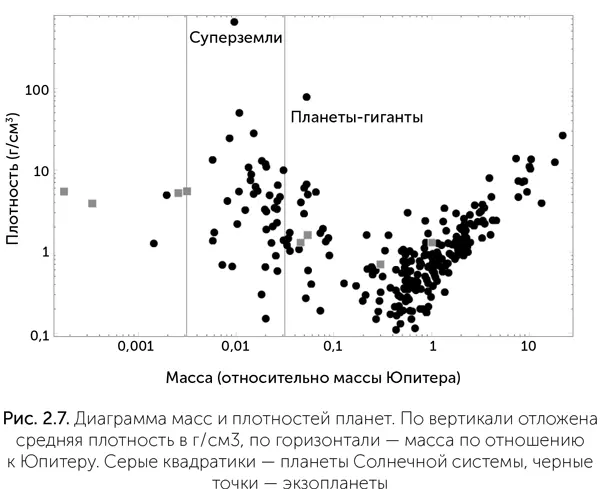

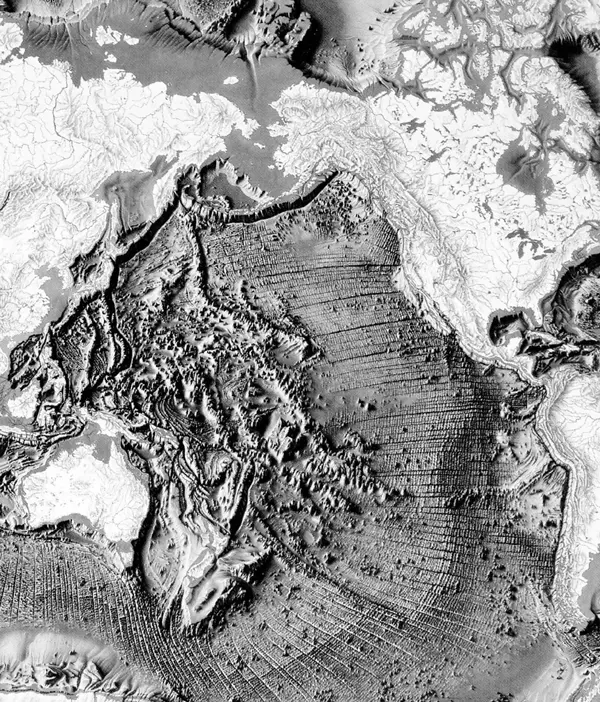

Когда теория дрейфа континентов была впервые предложена Альфредом Вегенером в 1912 году, она получила некоторое признание за то, что объясняла давно известное сходство береговых линий континентов по обе стороны Атлантики, общие ископаемые фауны и следы древнего оледенения на всех материках Южного полушария. Однако в те времена не удалось найти силу, которая бы двигала материки, и теорию Вегенера позабыли. Настоящее признание она получила в 1960-е годы, когда было изучено дно океанов и обнаружены срединно-океанические хребты. Эти крупнейшие горные системы общей длиной около 70 000 км (на суше нет ничего даже близко сопоставимого) проходят примерно по средним линиям Атлантического, Южного (окружающего Антарктиду) и Индийского океанов. В Тихом океане хребет сильно смещен к берегам Америки. Вдоль каждого хребта по его середине проходит узкое ущелье – рифт. В районе рифтов постоянно выделяется подземное тепло, вызывающее конвекцию океанской воды, бьют горячие источники и происходят мелкофокусные землетрясения. Когда удалось измерить (радиоизотопным методом и по ископаемым остаткам) возраст океанской коры, оказалось, что во всех океанах он меняется от практически современного у рифта до 100–200 млн лет у берегов. Ни в одном океане нет коры древнее 200 млн лет. Таким образом, океанская кора похожа на полотно, которое ткется в рифтовой зоне срединно-океанического хребта, расходится в стороны и ныряет в мантию под материки в глубоководных желобах (рис. 3.1).

Схема дрейфа плит земной коры

В наше время погружение океанской коры идет в основном под берегами Тихого океана, тогда как Атлантика и Индийский океан расширяются. Скорости этих движений коры измеряются сантиметрами в год. Причиной движения плит являются течения в мантии. Источник энергии для этих течений – сила тяжести: дифференциация Земли на железное ядро и силикатную мантию еще не завершена. Железо продолжает тонуть, а силикаты по-прежнему всплывают на поверхность. За счет этого в мантии происходят конвективные течения, как в кастрюле с супом на плите. В этой аналогии плиты земной коры подобны скоплениям пенки на поверхности супа (рис. 3.2).

Пенка в кастрюле скапливается там, где происходит опускание жидкости, – около стенок. В мантии Земли над областями опускания скапливаются материки, а над зоной поднятия вырастают срединно-океанические хребты. В современном состоянии Земли наиболее активная зона поднятия почти полностью окружает цепочку из Антарктиды и обеих Америк. В другие эпохи все материки собирались в единую массу (Пангея, Мегагея, Родиния), опускание мантии происходило под серединой сверхматерика, поднятие – под серединой единого океана.

В то время как океанская кора постоянно обновляется и ее возраст не превышает 200 млн лет, материковая кора накапливалась миллиарды лет. В составе современных материков есть крупные блоки возрастом до 3–3,5 млрд лет. Химический состав двух типов коры также различен: океанская кора сложена базальтами (затвердевшей лавой с 50–55 % SiO 2и высоким содержанием оксидов магния и железа), а в континентальной коре преобладают граниты – тоже изверженные породы, но содержание SiO 2в них достигает 72 %, а из металлов преобладают алюминий, натрий и кальций. Граниты менее плотны, чем базальты, благодаря чему континентальная кора плавает на поверхности жидкой базальтовой магмы и при столкновениях с океанской корой обычно оказывается сверху.

Древнейшая история Земли

К сожалению, наши знания ограничены, потому что от первого полумиллиарда лет существования Земли осталось очень скудные прямые материальные следы. Перечислить их можно в одной фразе: древнейшие зерна циркона из Джек Хилл (Австралия) возрастом 4,4–4,1 млрд лет, древнейшие фрагменты континентальной коры из формации Акаста (Канада) возрастом 4 млрд лет и древнейшие осадочные породы из гренландской формации Исуа возрастом 3,8 млрд лет. В осадках Исуа уже имеются следы жизни: графитизированный углерод со смещенным изотопным составом (следы фиксации СО 2через цикл Кальвина) и полосчатые отложения железа (следы железного либо кислородного фотосинтеза [3]). Более того, микровключения графита со смещенным изотопным составом обнаружены даже в цирконах из Джек Хилл возрастом 4,25 млрд лет (Nemchin et al., 2008). Иными словами, следы достаточно развитой бактериальной жизни в ископаемой летописи появляются одновременно с прямыми следами жидкой воды (без которой осадочные породы образуются крайне редко), а намеки на жизнь – даже раньше. Понятно, что документировать историю зарождения жизни по таким скудным следам мы не можем.

Древнейшую историю Земли мы знаем в чем-то хуже, чем древнейшую историю Солнечной системы, от которой остались следы в виде метеоритов и астероидов. Причина такой плохой сохранности истории Земли – в ее геологической активности. Конечно, минералы и горные породы были на нашей планете почти с самого начала ее существования, но они постоянно подвергались переплавлению в магме и выветриванию. Поэтому, чтобы лучше понять древнейшую Землю, надо лететь на Луну и Марс, где сохранились горные породы тех времен.

Кое-что мы можем узнать о первых днях Земли по косвенным признакам. Например, много информации дает соотношение изотопов разных элементов. Изотопы – это разновидности атомных ядер одного и того же элемента, отличающиеся количеством нейтронов. У изотопов разная масса атома, но их химические свойства почти неразличимы. Как это можно использовать?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: