Дэвид Иглмен - Мозг: Ваша личная история

- Название:Мозг: Ваша личная история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-12063-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Иглмен - Мозг: Ваша личная история краткое содержание

Дэвид Иглмен, известный американский нейробиолог, автор мировых бестселлеров, создатель и ведущий международного телесериала «Мозг», приглашает читателей в увлекательное путешествие к истокам их собственной личности, в глубины загадочного органа, в чьи тайны наука начала проникать совсем недавно. Кто мы? Как мы двигаемся? Как принимаем решения? Почему нам необходимы другие люди? А главное, что ждет нас в будущем? Какие открытия и возможности сулит человеку невероятно мощный мозг, которым наделила его эволюция? Не исключено, что уже в недалеком будущем пластичность мозга, на протяжении миллионов лет позволявшая людям адаптироваться к меняющимся условиям окружающего мира, поможет им освободиться от биологической основы и совершить самый большой скачок в истории человечества – переход к эре трансгуманизма.

В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

Мозг: Ваша личная история - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Некоторые равнее других

Можно ли изучать нарушение нормальных социальных функций в лаборатории? Я разработал эксперимент, чтобы попытаться это выяснить.

Первый вопрос довольно прост: меняется ли ваша способность к сочувствию другому человеку в зависимости от того, «свой» он или «чужой»?

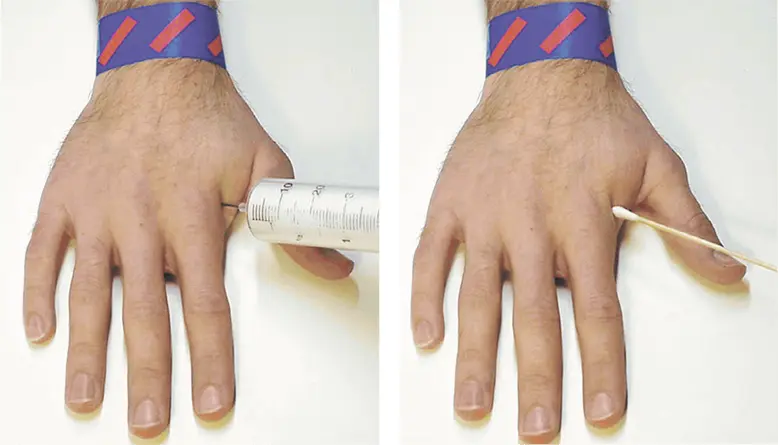

Мы поместили испытуемых в сканер. На экране они видели шесть рук. Компьютер случайным образом – вроде барабана в розыгрыше лотереи – выбирал одну из рук. Затем изображение перемещалось в центр экрана и увеличивалось, после чего к руке прикасались ватной палочкой или иглой от шприца. Эти два действия вызывают сходное возбуждение в зрительной системе, но очень разные реакции в остальных зонах мозга.

Сканируя мозг участников эксперимента, мы показывали им, как руку колют иглой или прикасаются к ней ватной палочкой.

Как уже говорилось выше, при виде человека, испытывающего боль, у нас в мозгу активируется матрица боли. Это основа сочувствия. Теперь мы можем поднять вопрос о сочувствии на следующий уровень. Измерив базовое состояние при воздействии, мы немного изменили эксперимент. На экране появлялись те же шесть рук, но теперь каждая из них была снабжена надписью: христианин, иудей, атеист, мусульманин, индуист или сайентолог. После случайного выбора одной из рук она перемещалась в центр экрана и увеличивалась, а затем ее касались ватной палочкой или кололи иглой от шприца. В результате эксперимента мы хотели выяснить следующее: будет ли мозг точно так же сочувствовать боли чужака?

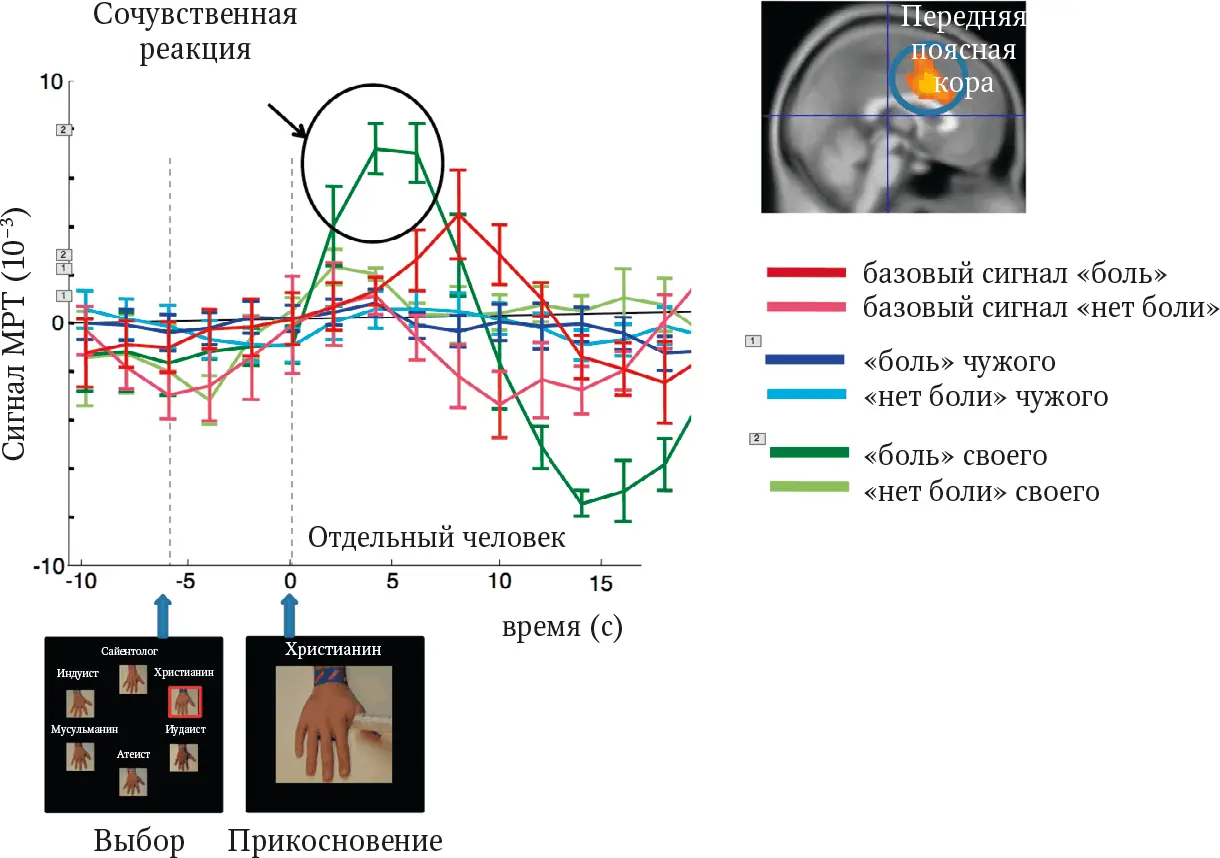

Мы выявили большую амплитуду индивидуальных отклонений, но в среднем мозг демонстрировал более сильную сочувственную реакцию на боль «своего» и менее сильную на боль «чужака». Этот результат особенно важен с учетом того, что надписи состояли всего из одного слова: для определения принадлежности к группе требуется очень немногое.

Когда этот участник эксперимента видел «своего», испытывающего боль, в передней поясной коре наблюдалась активная реакция. В случае «чужого» активность была значительно слабее.

Грубой категоризации вполне достаточно, чтобы изменить сознательную реакцию мозга на боль другого человека. Соблазнительно приписать это религии, но причина кроется глубже: в нашем исследовании даже атеисты больше сочувствовали руке с надписью «атеист», чем руке с любой другой надписью. Таким образом, дело тут не в религии, а в группе, к которой человек себя причисляет.

По всей видимости, люди меньше сочувствуют чужакам. Но для того, чтобы объяснить насилие и геноцид, нужно сделать еще один шаг – к дегуманизации.

Лазана Харрис из Лейденского университета (Голландия) провел серию экспериментов, которые приблизили нас к пониманию, как это происходит. Харрис искал изменения в социальных сетях мозга, в частности в медиальной префронтальной коре. Эта зона активизируется, когда мы взаимодействуем с другими людьми или думаем о них, но не активизируется, когда мы имеем дело с неодушевленными предметами, вроде кружки для кофе.

Харрис показывал добровольцам фотографии людей из разных социальных групп, например бездомных или наркоманов. Он обнаружил, что медиальная префронтальная кора менее активна, когда испытуемые смотрят на бездомного. Как будто это не человек, а неодушевленный предмет.

Медиальная префронтальная кора активизируется, когда мы думаем о других людях – по крайней мере, о большинстве других людей.

Как отмечает Харрис, выключение систем, которые видят в бездомном человеческое существо, позволяет вам не испытывать неприятных чувств, когда вы отказываете ему в милостыне. Другими словами, бездомный дегуманизировался: мозг воспринимает его скорее как неодушевленный предмет, чем как человека. Отсюда отсутствие эмпатии. «Если вы не относите объекты к человеческим существам, – объясняет Харрис, – то моральные нормы, применяемые к людям, уже не действуют».

Дегуманизация – ключевой аспект геноцида. Нацисты считали евреев «недочеловеками», и точно так же в бывшей Югославии сербы относились к мусульманам.

В Сараеве я прогулялся по главной улице города. Во время войны ее называли «аллеей снайперов», поскольку стрелки, притаившиеся на окружающих холмах и соседних зданиях, убивали мирных жителей – мужчин, женщин и детей. Эта улица стала одним из самых впечатляющих памятников, символизирующих ужасы войны. Как такое могло произойти с обычной городской улицей?

Эта война, подобно многим другим, поддерживалась весьма эффективной формой нейронной манипуляции, которая применялась на протяжении столетий: пропагандой. Во время войны в Югославии главная новостная сеть страны, Радио и телевидение Сербии (РТС), контролировалась сербским правительством и постоянно передавала искаженные новости, выдавая их за правду. Журналисты придумывали сообщения о нападениях на сербов боснийских мусульман и хорватов, движимых этнической ненавистью. Они постоянно демонизировали боснийцев и хорватов, использовали негативные коннотации при описании мусульман. Высшим выражением ненависти стали ничем не подтвержденные обвинения, будто бы мусульмане скармливают сербских детей львам в зоопарке в Сараеве.

Геноцид возможен только в случае масштабной дегуманизации, и идеальное орудие для достижения этой цели – пропаганда. Она влияет на нейронные цепи, которые помогают понимать других людей, и снижает уровень нашего сочувствия им.

Таким образом, мозгом можно манипулировать в политических целях, дегуманизируя других людей, что может привести к высвобождению самых темных сторон человеческой натуры. А нельзя ли запрограммировать мозг таким образом, чтобы он сопротивлялся подобным манипуляциям? Один из возможных ответов предлагает эксперимент, который провели в 1960-х гг., но не в научной лаборатории, а в школе.

Это было в 1968 г., через день после убийства Мартина Лютера Кинга. Джейн Эллиот, школьная учительница из небольшого городка в штате Айова, решила продемонстрировать своему классу, что такое предрассудки. Джейн спросила учеников, понимают ли они, как чувствует себя человек, о котором судят по цвету кожи. Дети ответили, что понимают. Но Джейн сомневалась – и провела с ними эксперимент, которому было суждено стать знаменитым. Она объявила, что голубоглазые дети «лучшие в классе».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: